HOナローやOナローを例に、ポイントレールを自作する手順を【レール作製編】と【はんだ編】の二部構成で解説します。

この記事を読むことで、ミニレイアウトで使えるNゲージやHOゲージの小型ポイントレールも作れるようになります。入手しにくいHOf(6.5mm)やOn2(13mm)にも応用可能です。

オリジナルポイントレール

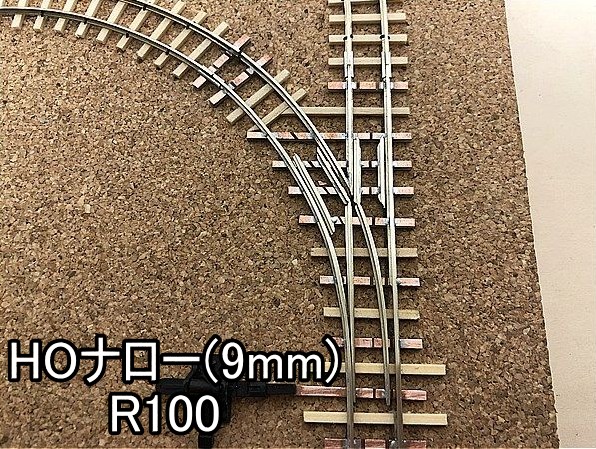

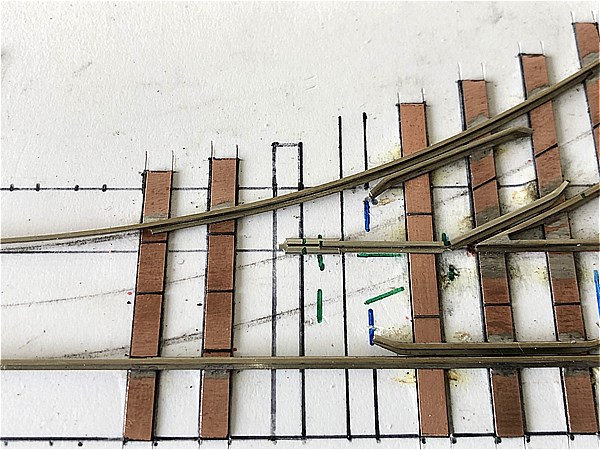

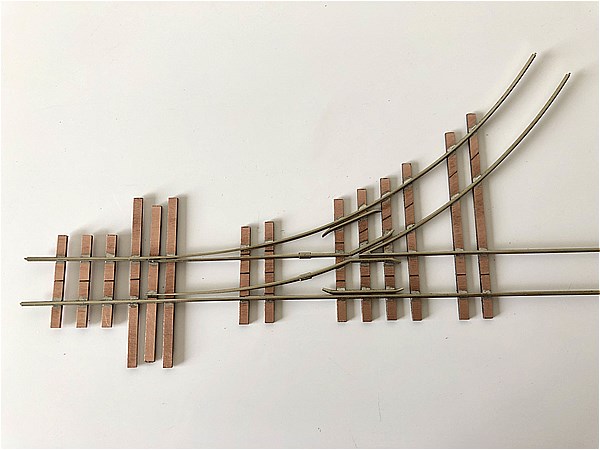

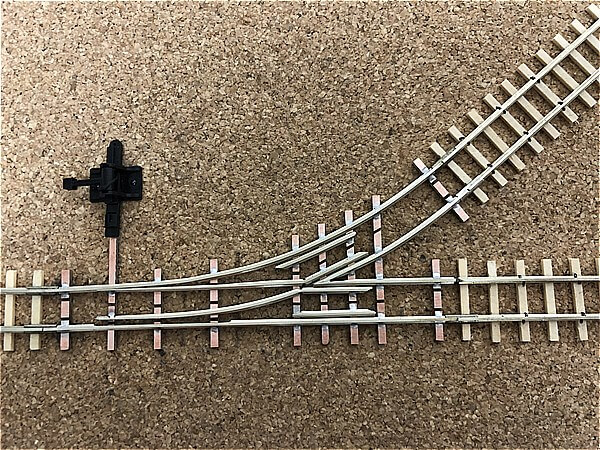

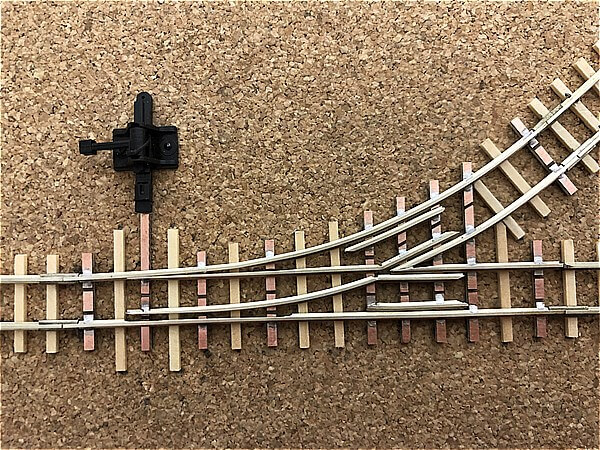

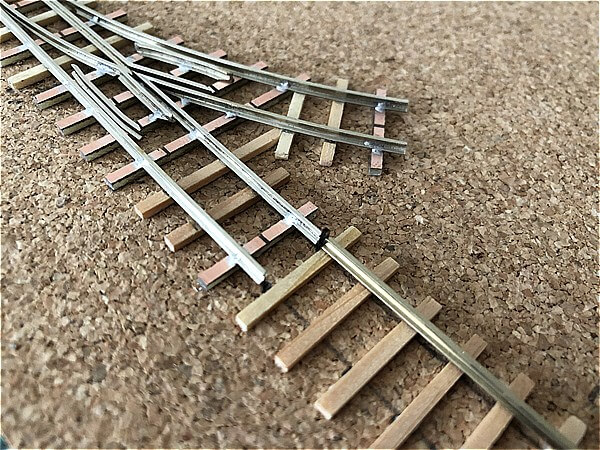

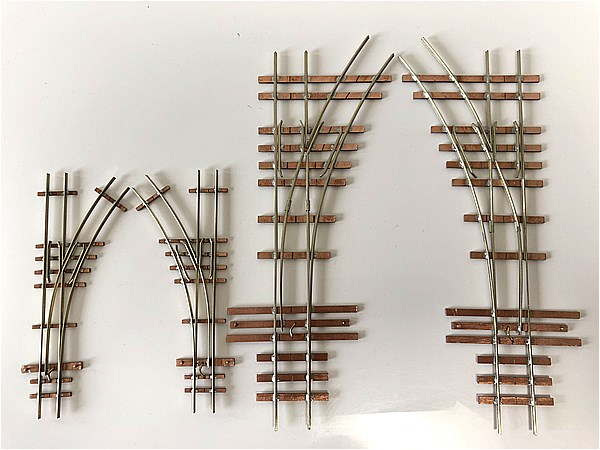

マイクロエンジニアリングの引き抜きレール(コード70)とPECOのHOeフレキシブルレール(コード80)を使って作製しました。HOナローのポイントレールはPECOの金属(絶縁)ジョイナー(SL-310)でPECOのHOeレール各種と接続可能。

通電方式は、共にPECOエレクトロフログ(=篠原模型方式)と同様です。

(2023年7月)最新版ポイントレール製作動画

自作ポイントレールを徹底解説!半径100mmの分岐器も製作可能!

動画でも解説しました、本記事とあわせてご覧ください。

・…━… 目次 …━…・‥

自作ポイントレールに必要な材料と道具

まずは自作ポイントレール製作に必要な材料と道具を紹介します。材料や道具は、作業時間や精度、仕上がりを左右するのでとても重要です。

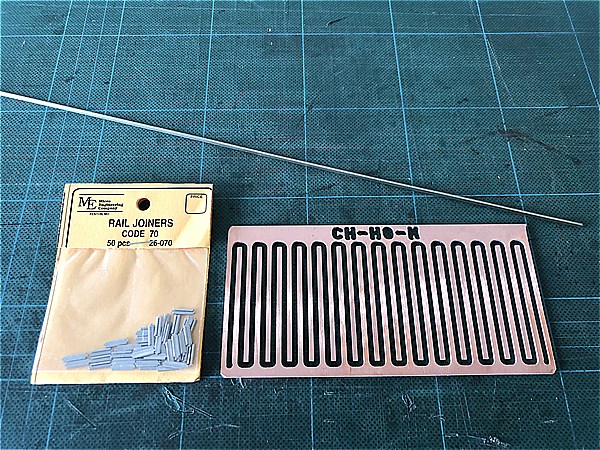

使う材料はたった3つ!

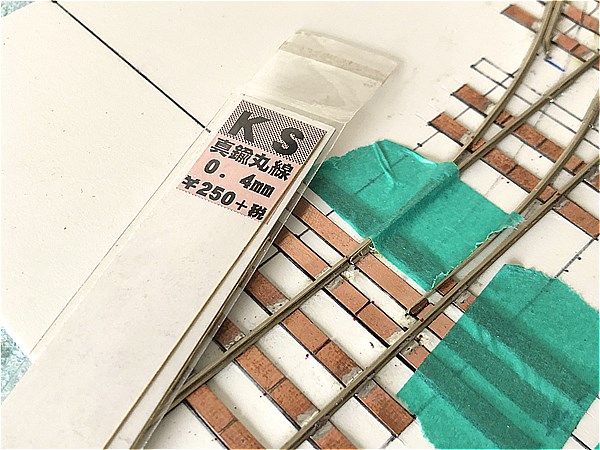

主な材料は3種類。画像はHOナロー(軌間9mm)のポイントレールをコード70で作るための材料です。

※レールジョイナーは「普通ポイント」作製時に使います。「弾性ポイント」では必要ありません。

マイクロエンジニアリング 引き抜きレール

今回はコード70の引き抜きレールを選択しましたが、他のコードでも作り方は変わりません。またフレキシブルレールを枕木から引き抜いて使うこともできるので、ご自身のレイアウトに合わせて用意してください。

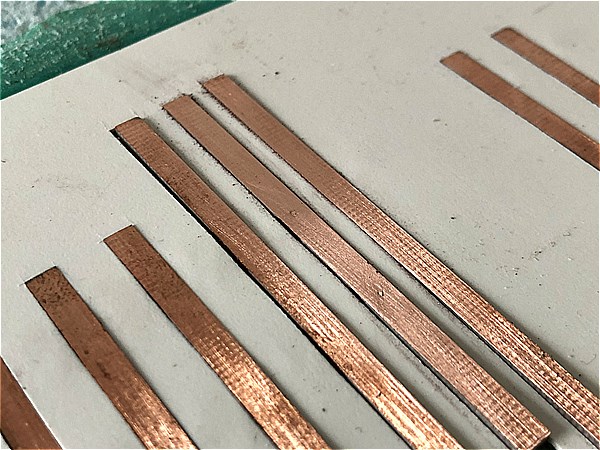

ファストトラックス PCボード枕木(ポイント用)

スケール(縮尺)に合わせて用意してください。ポイント用のPCボード枕木は、ギャップが入っていないので、通電を考慮しながら必要な箇所にギャップを入れます。

道具はできるだけ品質の良いものを!

ポイントレール作りで活躍する道具たちです。順番に紹介しますが、同じ道具がなくても作れるのでご安心ください。

最近は100円ショップなどでも揃えられますが、いろいろな道具を使ってみてわかったことは、「良い道具は己を助けてくれる」ということです。

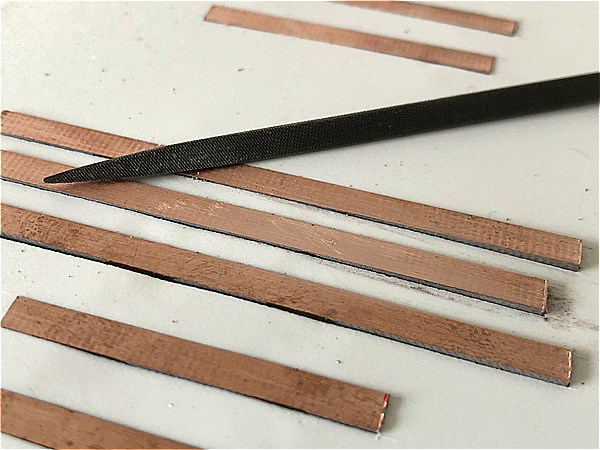

金ヤスリ

フログ部(ノーズレール)やトングレールなどポイントレール作りではとにかく"ヤスリ"ます。そしてそのヤスリがけの精度がかなり重要です。大きさは問いませんが、とにかくよくヤスれるものを用意しましょう。

左はファストトラックス、右は日本が誇る"世界のツボサン"の金ヤスリです。ファストトラックス製も使いやすいですが、おすすめは入手のしやすさも考えると国産のツボサンです。

ギャップカッティッグツール(三角ヤスリ)

PCボードにギャップを入れるのに便利なギャップカッティングツールです。三角形の金ヤスリで平らな面でレールをやすることもできます。

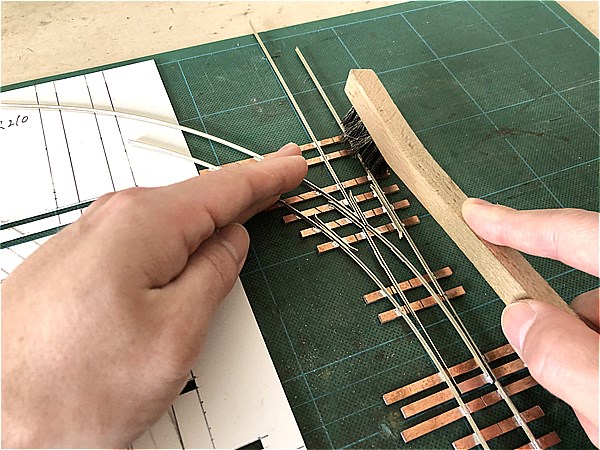

クリーニングワイヤーブラシ

はんだ部分やPCボードを掃除するワイヤーブラシです。きさげ刷毛で代用も可能ですが、広い範囲を素早く簡単にできます。

マイクロエンジニアリング トラックゲージ

引き抜きレールのハンドレイ(ハンドスパイク)の必須アイテム。レールのコードとゲージに合わせて用意してください。

レール作成編ではあまり使用しませんが、はんだ編ではなくてはならない道具です。

ファストトラックス レールベンダー

ポイントレール作りの肝になる道具。コード40~コード148まで対応でき、レールにしっかりと曲げ癖をつけることができます。小半径のポイントレールになるほど、このベンダーの重要性は高まります。

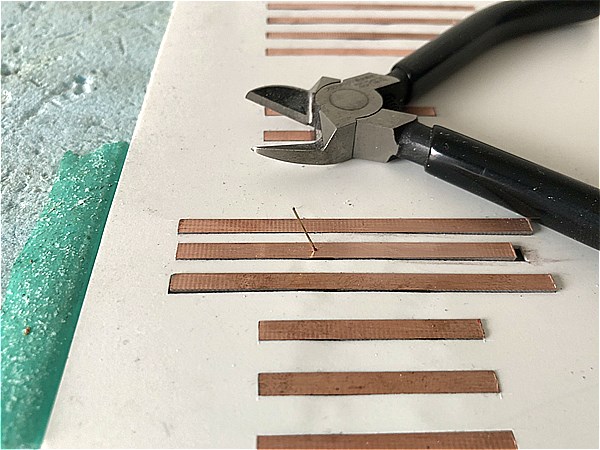

XURON(ジューロン) レールニッパー

レール専用のニッパーです。ファストトラックス製でも篠原模型製でもOK。

金ノコや一般的なニッパー、ペンチでも切ることはできますが、断面が潰れ、整える手間が大変です。ひとつあると重宝するので、レール専用のものをおすすめします。

クラフトニッパー

モデラーの方なら必ずお持ちだとは思いますが、良く切れるニッパーもひとつあると便利です。

マスキングテープ

レールなどを仮止めするためのテープです。レールはベンダーで曲げ癖を付けても、反発力で多少はズレます。特にはんだ付けする際に活躍してくれます。

はんだ用ツール一式

- はんだこて

- こて台

- こて先クリーナー

- フラックス

- マイクロブラシ フラックス塗布用

- はんだ

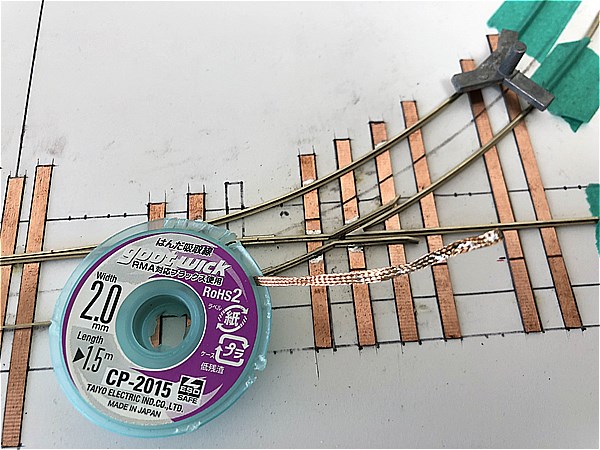

- はんだ吸取線

- こて先ポリッシャー ケミカルペースト

- (無水エタノール) ※フラックスの洗浄用

はんだに必要な道具はひと通り揃えましょう。こて先はレールのコードにもよりますが、私はΦ1mm(白光T18-C1)を使っています。

同じくはんだも細め(1mm以下)の方が作業しやすいと思います。吸取線は、はんだのやり直しには必須なので、特に最初は大活躍してくれます。

画像にはありませんが、当店では最後に無水エタノールやフラックスクリーナーでフラックスの洗浄をしています。

大活躍!3つの必須アイテム

レールベンダー、トラックゲージ、マスキングテープ。

どれも重要な道具なことに変わりはありませんが、私が特に"これは必須!"だと思う、おすすめのアイテムです。

ゆるい半径のポイントレールであれば、レールベンダーは"必須"ではありませんが、市販品にはない小半径を作る際には、ないと成立しないレベルです。

その昔、自作のレールベンダーを使っていたこともありますが、曲げ癖の付き具合と精度が全然違います。

トラックゲージも精度の高いものを自作できるのであれば問題ありませんが、これも専用のものをおすすめします。

マスキングテープは、上記で説明したばかりですが、レールの仮止めに重宝します。後述する作り方の部分でもかなり画像に映っているのでその重要性はおわかりいただけると思います。

自作ポイントレールを徹底解説【レール作製編】

前置きが長くなりましたが、実際にポイントレールの作り方を解説します。弾性ポイントも普通ポイントも基本的な作り方は変わりません。

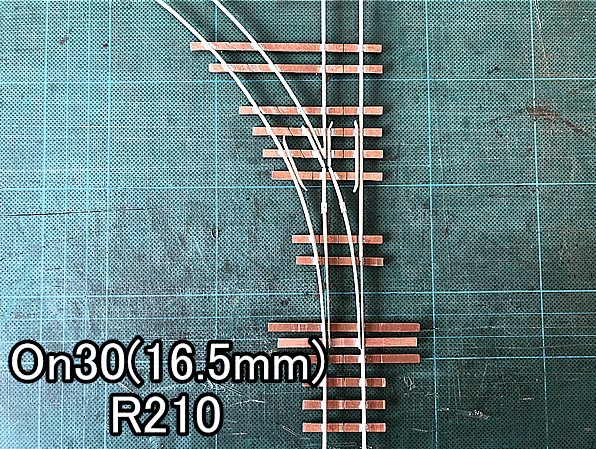

私はこの作り方で、Nナロー(6.5mm)、HOナロー(9mm)、On30(16.5mm)の極小半径ポイントレールを100個近く製作しました。

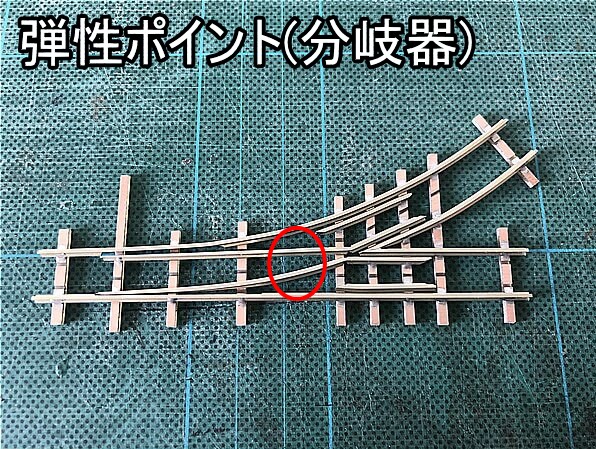

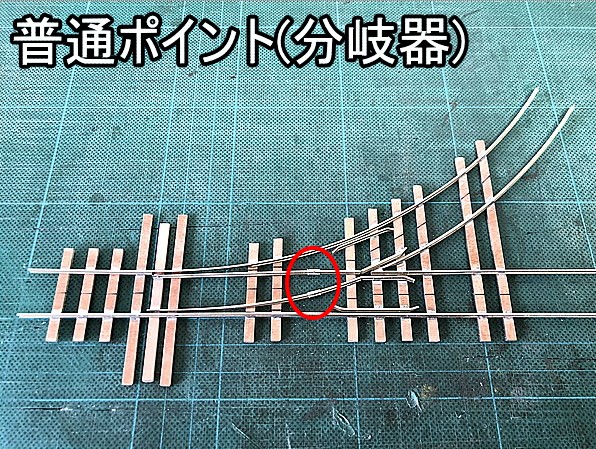

弾性ポイントと普通ポイントの違い

二つの違いは、トングレールとリードレールが一体化しているか分かれているかです。

実写も模型も普通ポイント(分岐器)が主流ではありますが、自作の場合、作りやすいのは弾性ポイントです。また弾性ポイントでは綱ぎ目がなくなるので通過音や衝撃を減らせるメリットがあります。

ただし曲げ癖を付けていても、半径が小さいポイントではトングレールにかかる負荷が大きくなるので、少々手間は増えますが普通ポイントをおすすめします。

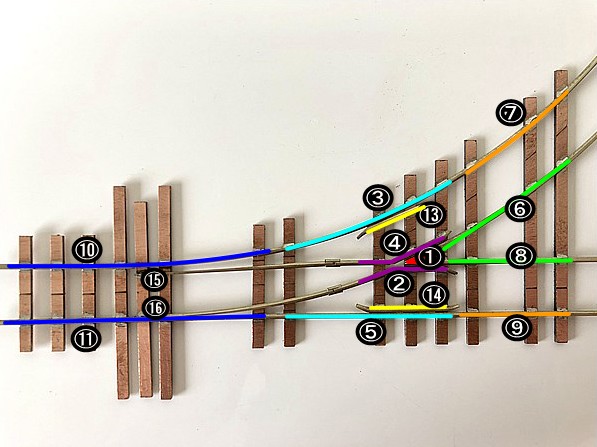

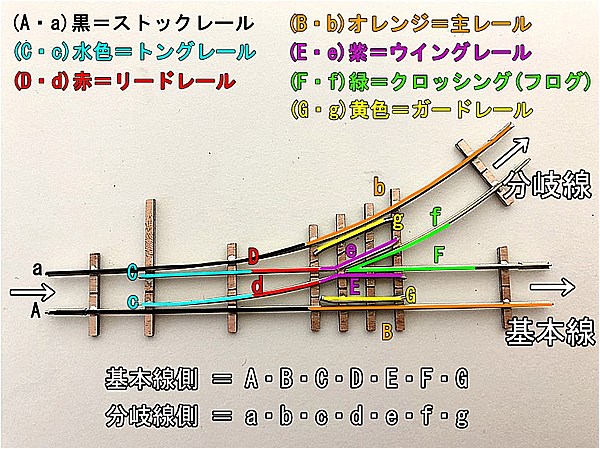

ポイントレールの構造と名称

レール作製に入る前に、予備知識としてポイントレールの構造と名称をおさらいします。

できるだけわかりやすい解説を心がけていますが、どうしても解説の中で各部名称が出てきます。必ずしも覚える必要はありませんが、知識として知っておいて損はありません。

※画像は、片開き分岐器の概略図です。

- 黒=ストックレール(基本レール)

- 水色=トングレール(先端軌条)

- 赤=リードレール

- 紫=ウイングレール

- オレンジ=主レール

- 緑=クロッシング(フログ) ※先端はノーズレール

- 黄色=ガードレール(護輪軌条)

弾性ポイントレールの作り方

大まかな手順は以下の通りです。"ポイントレールを自作する"と聞くとハードルが高く感じるかもしれませんが、慣れるとレール作製自体は1時間ほどでできます。

レール作成の簡単な流れ

- 台紙(治具)を作る

- ストックレール(基本レール)~主レールを作る

- クロッシング(フログ)を作る

- ポイント部を作る(弾性ポイントor普通ポイント)

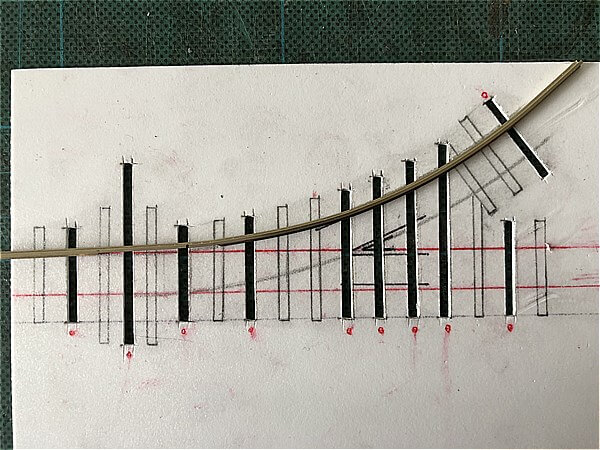

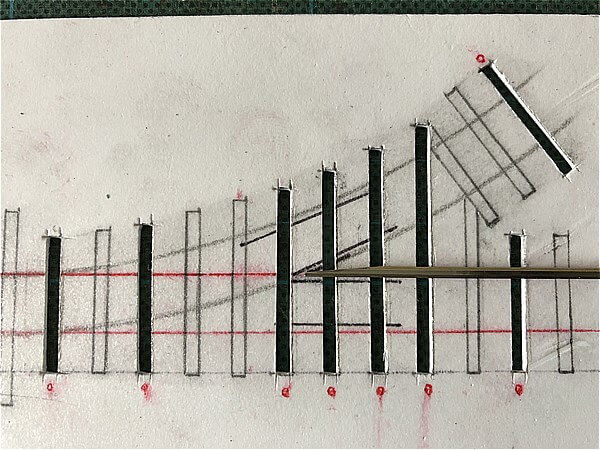

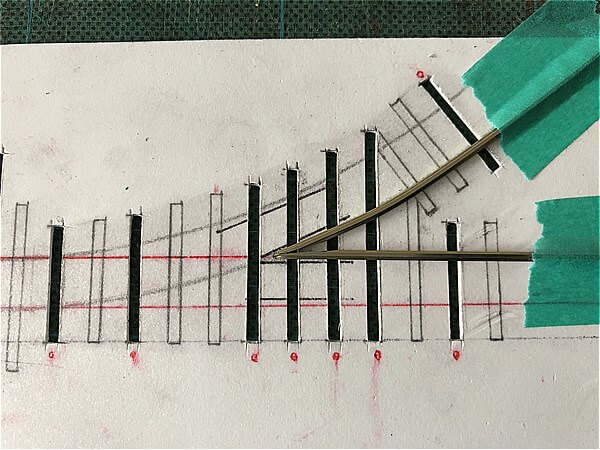

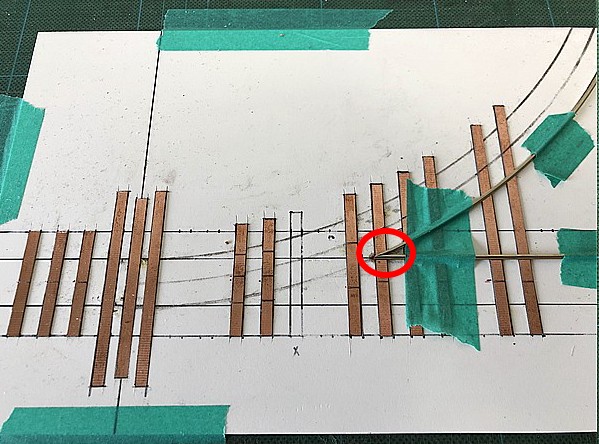

1.台紙(治具)を作る

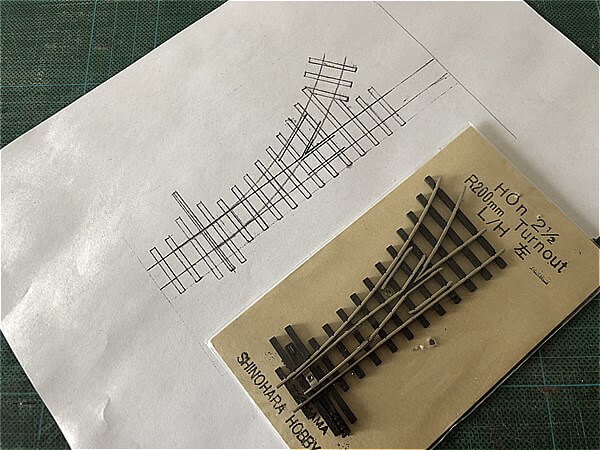

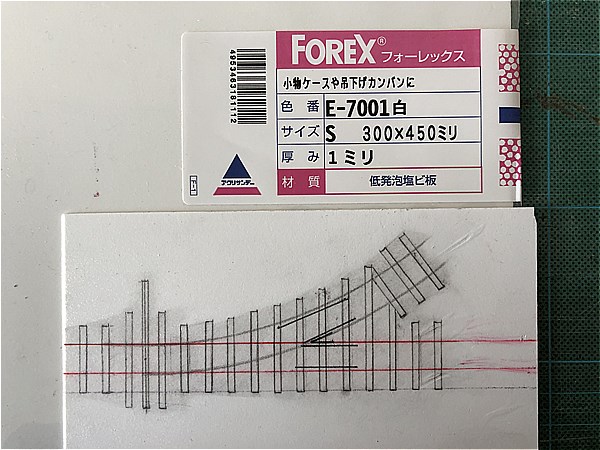

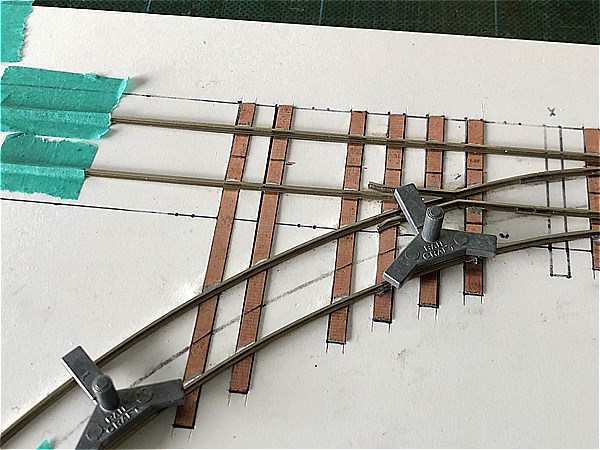

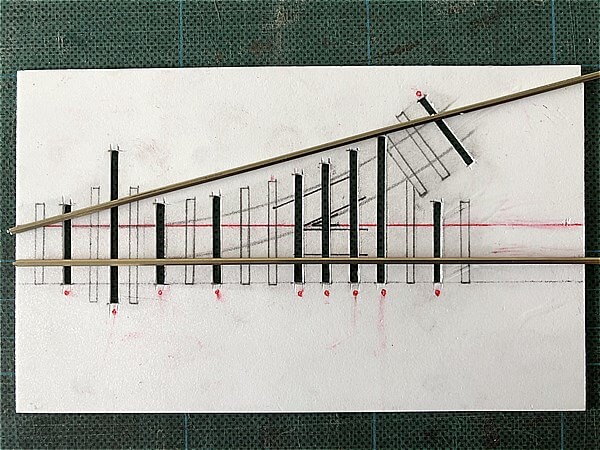

まずは作りたい半径のポイントレールの台紙(治具)を用意しましょう。私は篠原模型さんのポイントレールを参考にデザインを決め、低発砲塩ビ板(1mm)で作りました。

工作用紙でも作れますが、"治具"という観点ではこの素材がおすすめです。

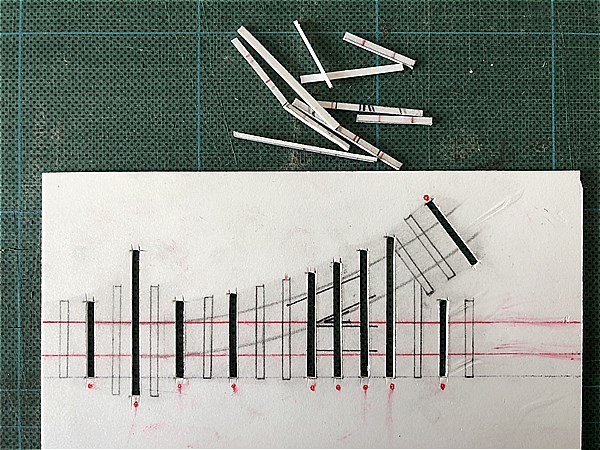

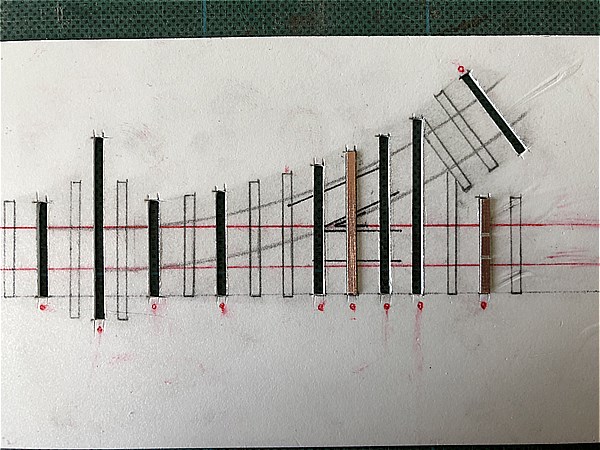

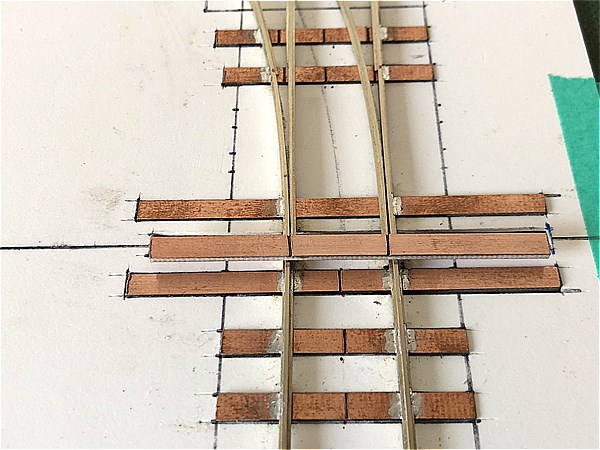

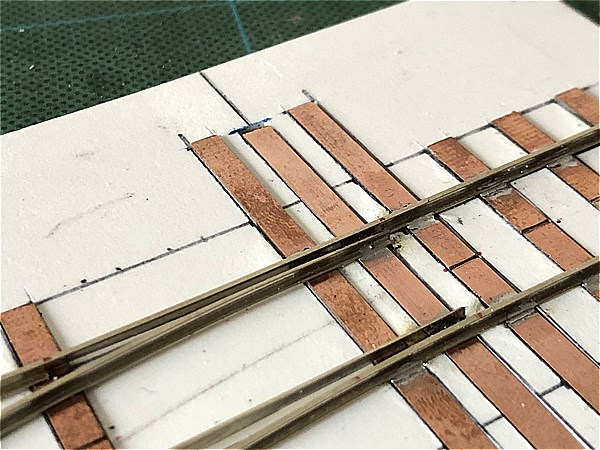

PCボードにする箇所をおおまかに切り抜き、はんだする際にずれないようにします。PCボードの本数や位置は、半径や通電方式によって調整します。

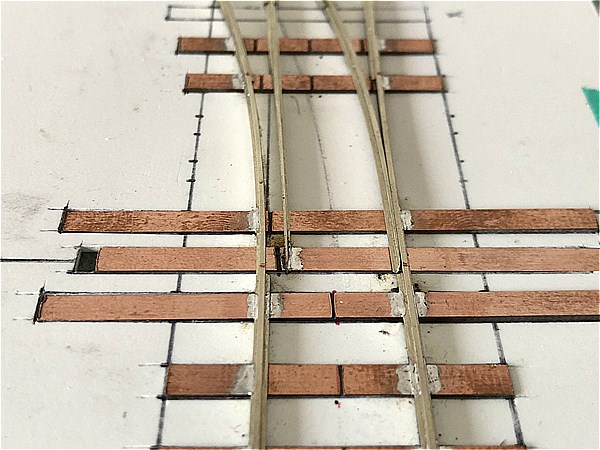

2.ストックレール(基本レール~主レール)を作る

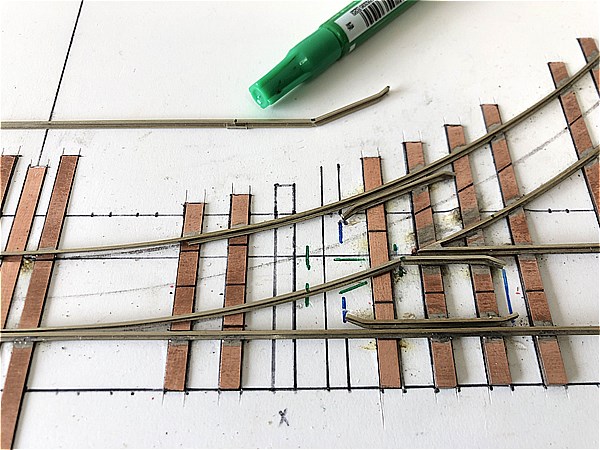

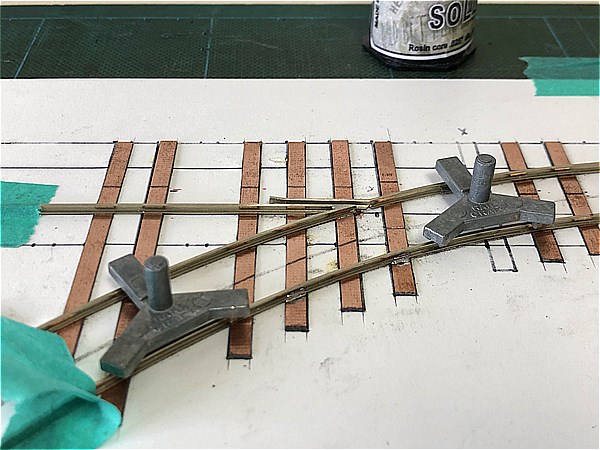

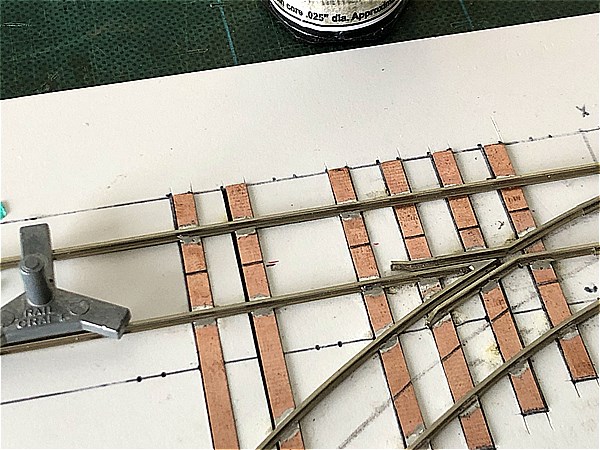

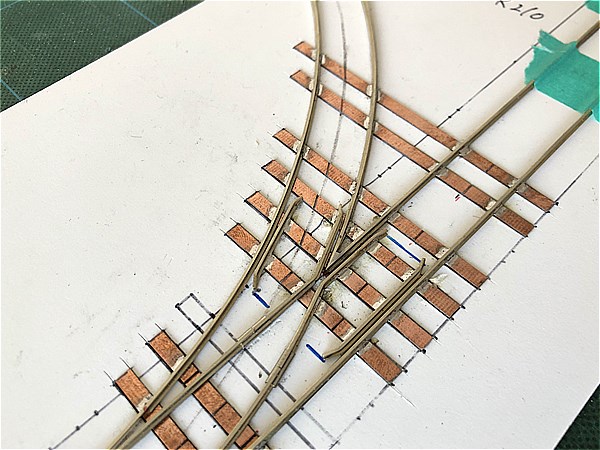

基本線と分岐線のストックレール(基本レール~主レール)を作ります。画像はR140の片開き分岐なので、基本線側はストレート、分岐線側はR140の曲線になります。

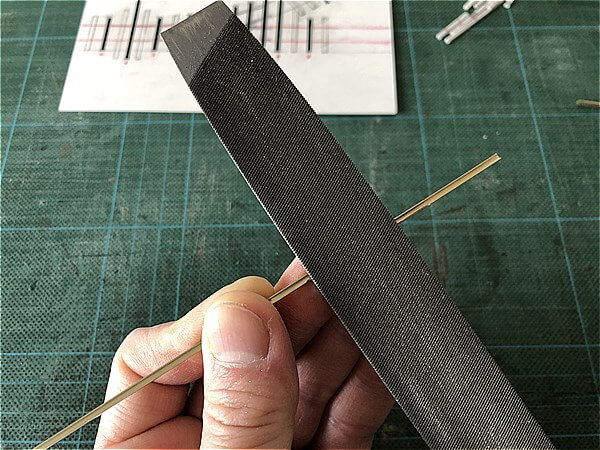

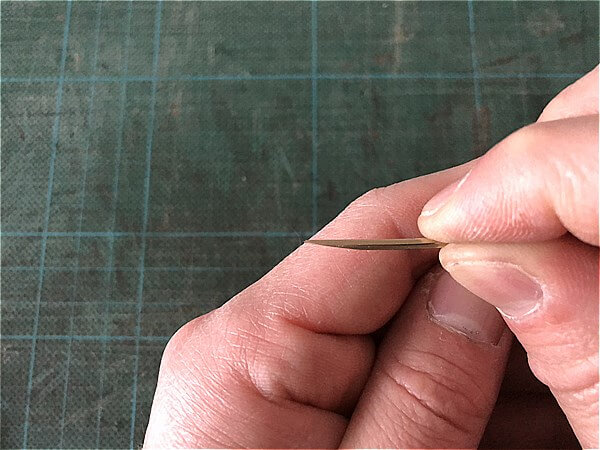

2-1.基本線側のストックレール(基本レール)をやする

印を付けた区間は、ポイントを切り替えた際にトングレール(先端軌条)がくるので、レールの底部をやすります。

私は手で持ってやっていますが、万力でしっかり固定すると効率も精度も上がります。

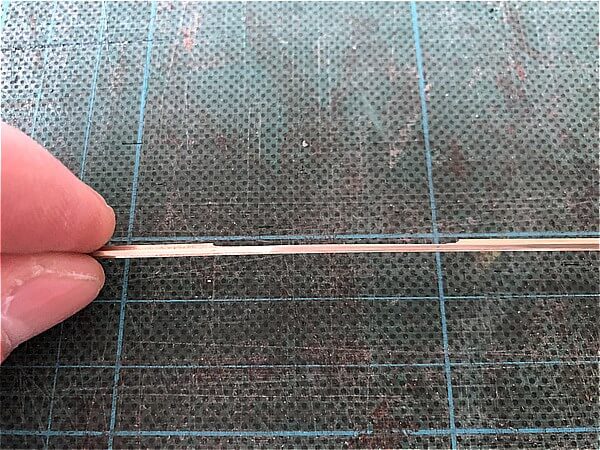

2-2.分岐線側のストックレール(基本レール)~主レールは、やすってから曲げる

分岐線側も同じようにトングレール(先端軌条)がくる位置をやすりますが、こちらはR140に曲げ癖を付けます。

曲げてからやすっても良いですが、直線の状態の方がやすりが容易なのでやすってから曲げましょう。

基本線と分岐線のストックレール(基本レール)~主レールができあがりました。

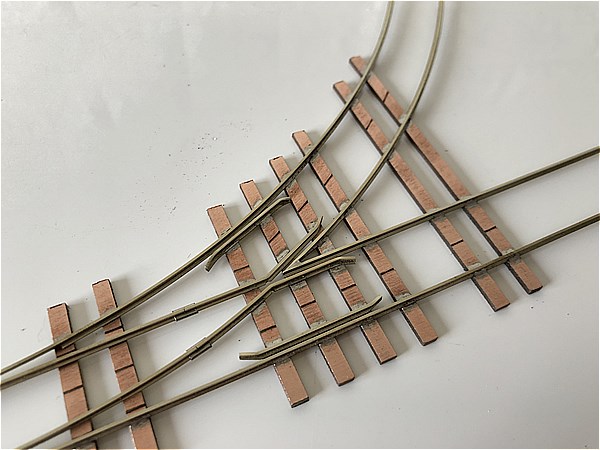

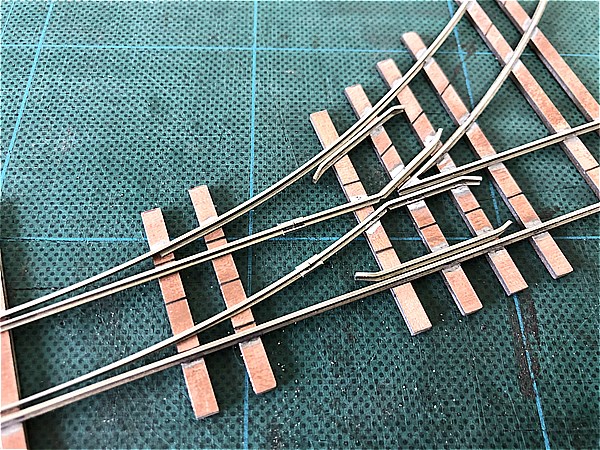

3.クロッシング(フログ)を作る

クロッシング(フログ)を作るうえで重要になるのがノーズレールです。ノーズレールとは先端の頭部が尖った部分ですが、ここの"合わせ"は車両のスムーズな走行に大きく影響します。

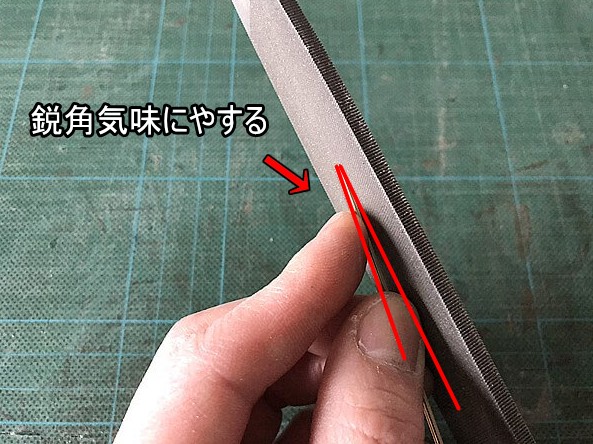

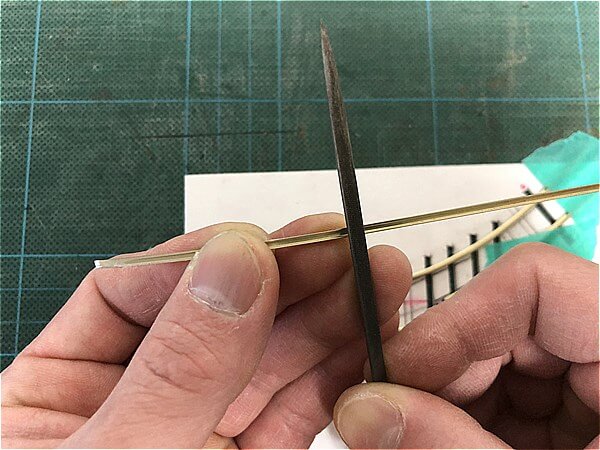

3-1.基本線側のノーズレールを作る

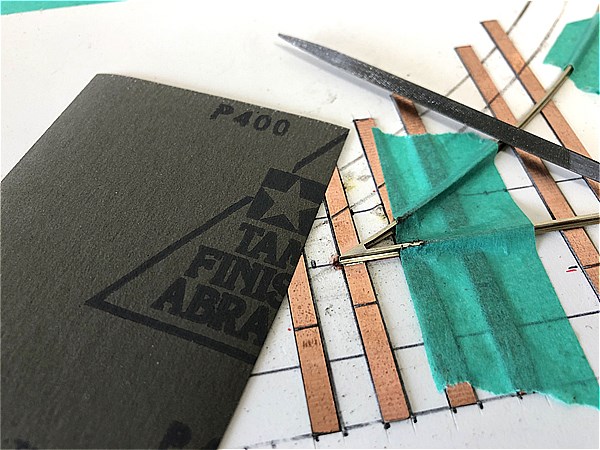

コツをお伝えするのが難しいのですが、まず基本線側は"鋭角にやする"という感じでしょうか。先端をできるだけ細く(薄く)尖らせますが、"一気にやすろうとせず、確認しながら少しずつ"やするのもポイントです。

自作ポイントの注意点1.やすり過ぎに注意!

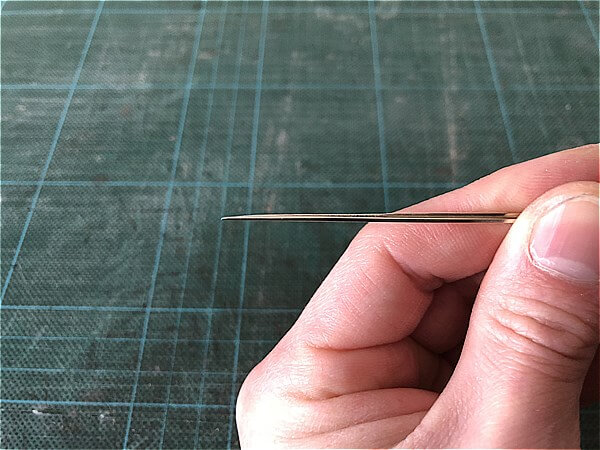

できるだけ細く(薄く)尖らせた方がきれいなフログができますが、やり過ぎるとこうなります。先端を薄くし過ぎてレールが割れています。"一気にやすろうとせず、確認しながら少しずつ!"を忘れないでください。

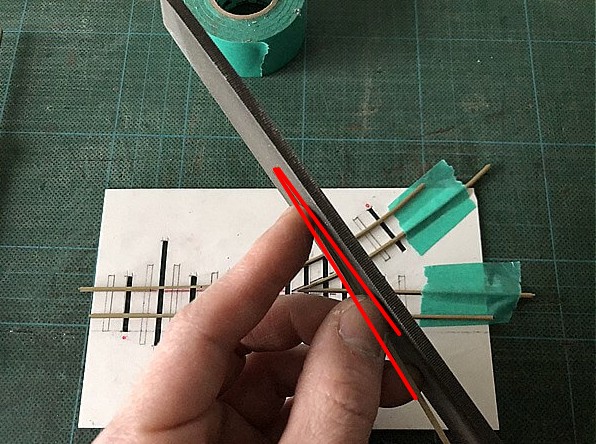

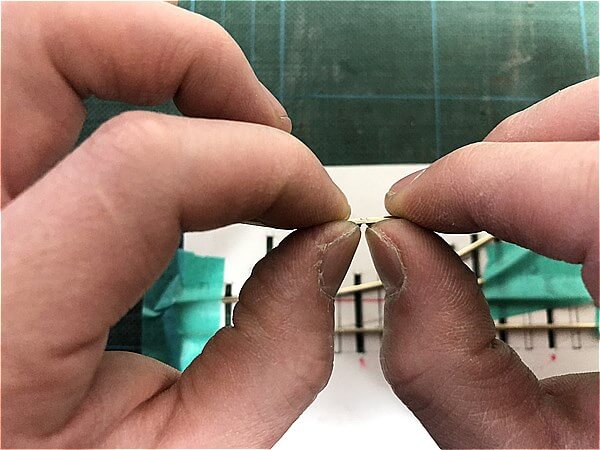

3-2.分岐線側のノーズレールを作る

基本線側の時よりも角度をつけてやすります。

治具に仮止めした基本線側と、合わせを確認しながら少しずつ。そしてストックレールと同様に分岐線側はやすったあとに曲げ癖を付けます。

分岐線の外レールとなるので、ストックレールほど急カーブにする必要はありません。

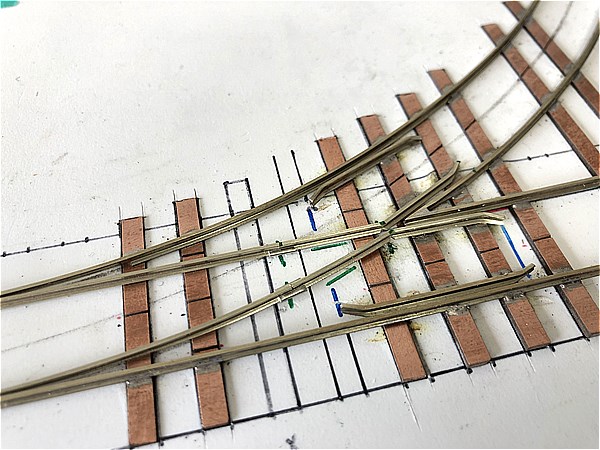

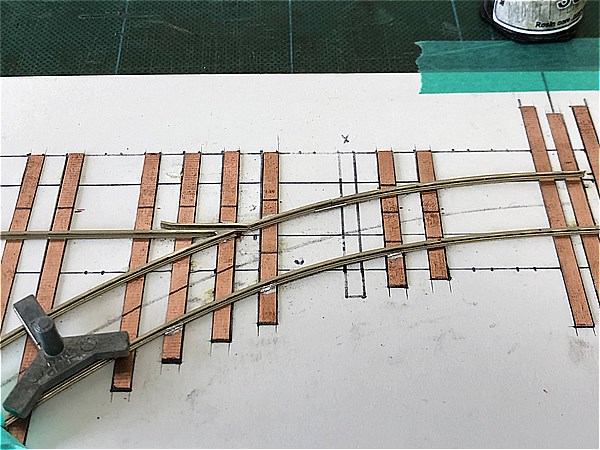

これでストックレール(基本レール)~主レールとクロッシング(フログ)部ができあがりです。

残すはトングレール、リードレール、ウィングレールが一体になった"ポイント部"です。

4.トングレール、リードレール、ウィングレール一体型のポイント部を作る

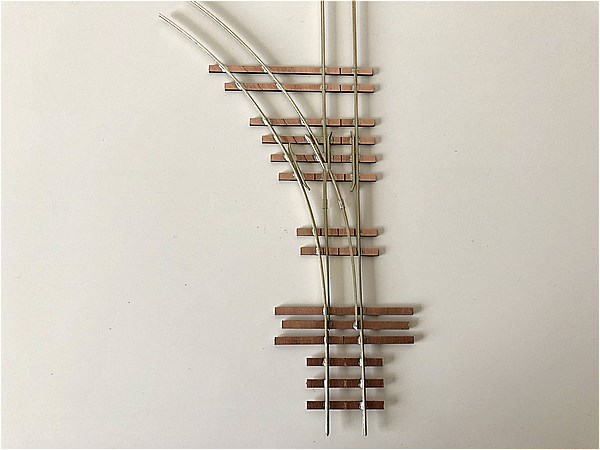

ポイント部は分岐線側から作ります。

どちらから作っても構いませんが、クロッシング周辺のフランジウェイの調整をする際に、分岐線側を基準に基本線側を作った方がうまくいく気がします。

フランジウェイとは

近接するレールとの間に設けるすき間のことです。クロッシング周辺はレールが密集するので、フランジウェイの調整もノーズレール同様、車両の走行に大きく影響します。

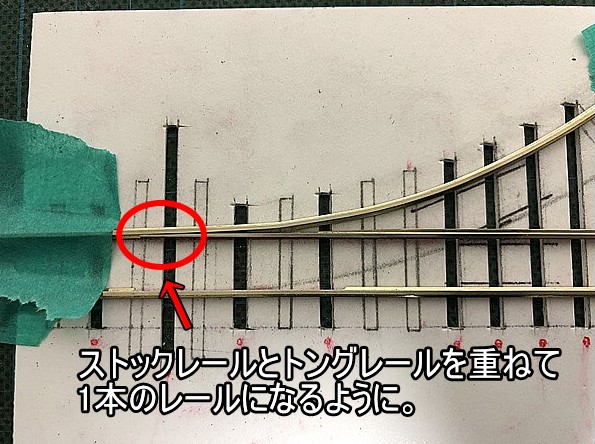

4-1.分岐線側のトングレール、リードレール、ウィングレールを作る

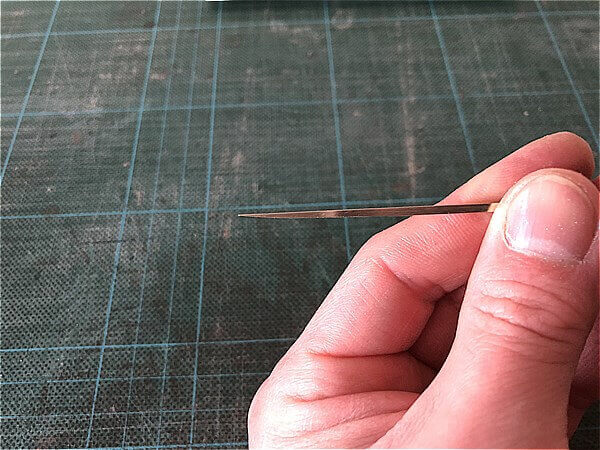

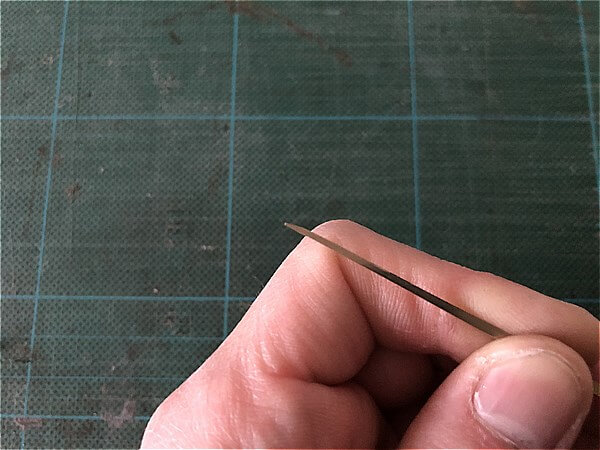

基本線側のノーズレールの時のように"鋭角に"やすります。

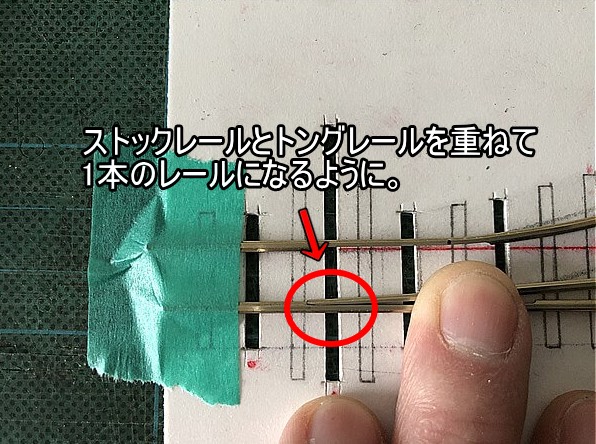

ストックレールと密着させた時に"1本のレールになる"イメージです。トングレールがストックレールよりもはみ出ていると、車輪が干渉するので注意してください。

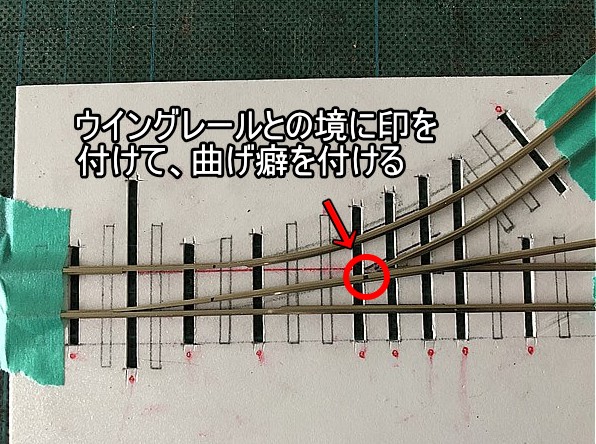

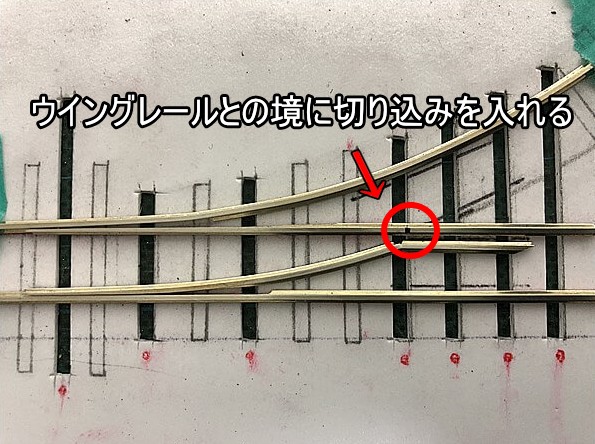

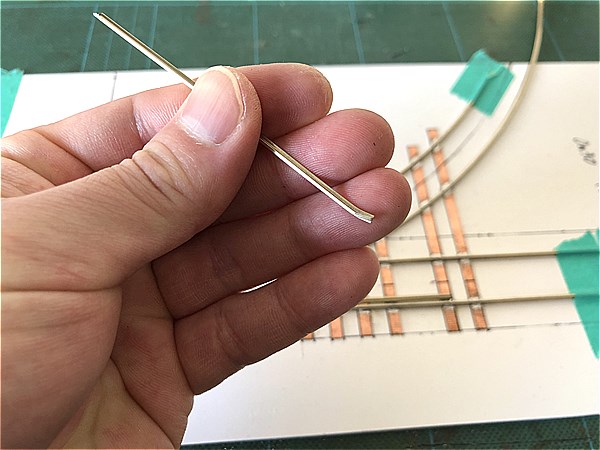

トングレールをやすったら、ウイングレールとの境にスミ付けをして、ベンダーで曲げ癖を付けます。

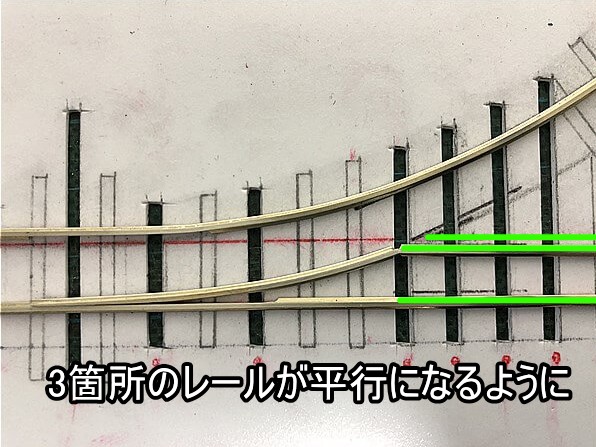

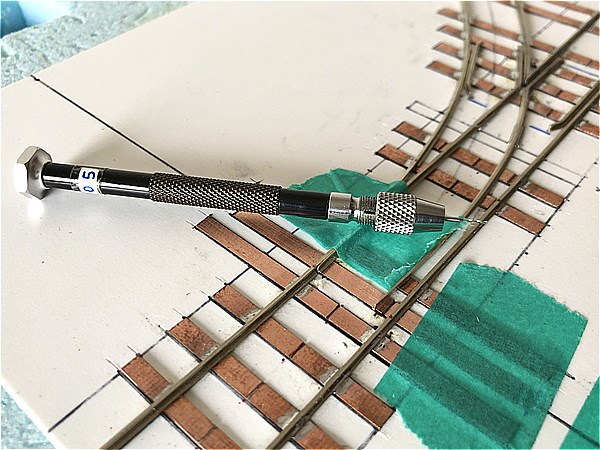

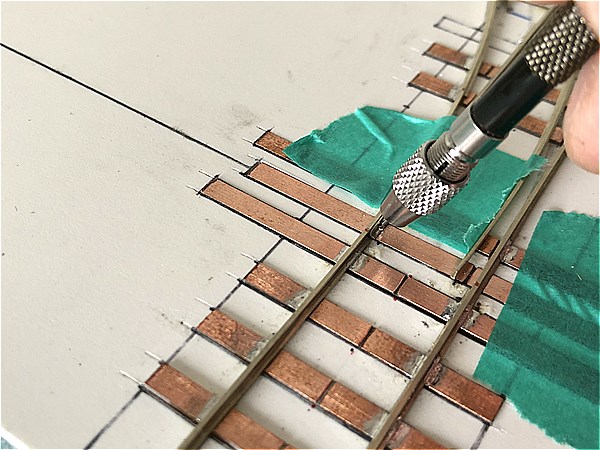

ギャップカッティッグツール(三角金やすり)などを使って、先ほどスミ付けした所のレール底部に切り込みを入れます。

切り込みを入れたレールは軽く力を入れると曲がります。基本線側の主レールとクロッシング(ノーズレール)と平行になるように合わせてください。

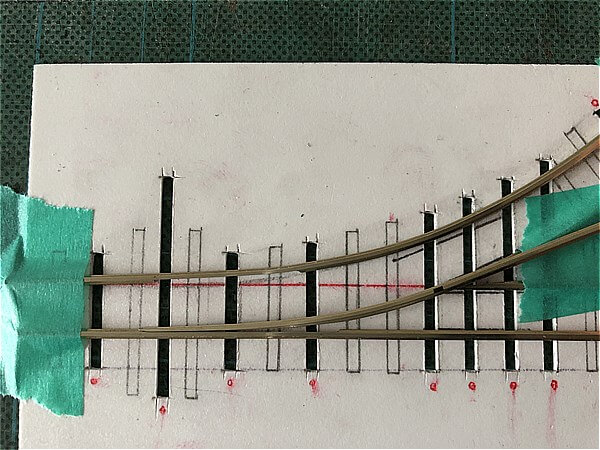

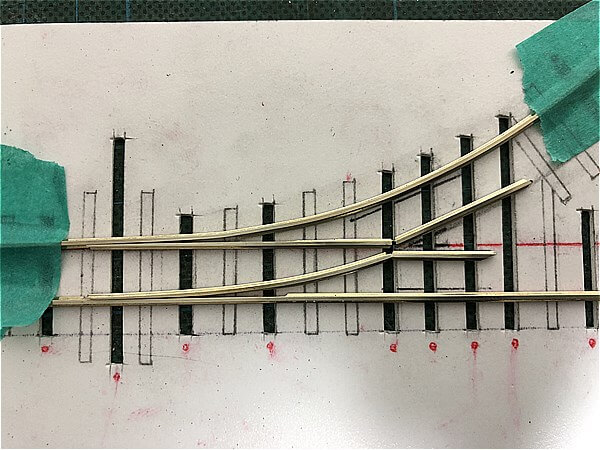

ウイングレールの長さを調整したら分岐線側のトングレール、リードレール、ウィングレールの完成です。

4-2.基本線側のトングレール、リードレール、ウィングレールを作る

要領と注意点は分岐線側と同様です。トングレールがストックレールよりもはみ出ていると車輪が干渉するので、ストックレールと密着させた時に"1本のレールになる"ように仕上げます。

基本線側は曲げ癖は付けないので、レール底部に切り込みを入れ、クロッシング(ノーズレール)に沿って曲げるだけです。

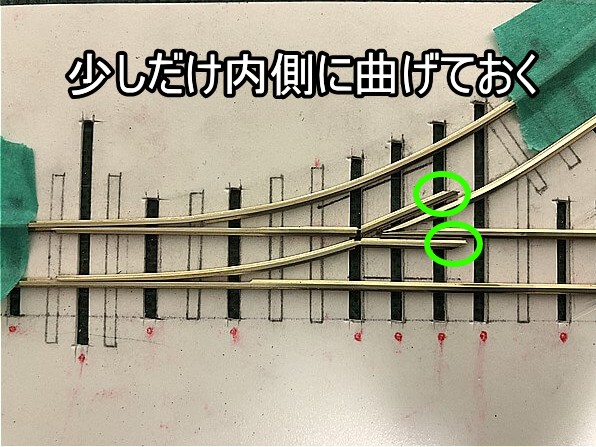

ウイングレールの長さをカットした後に、少しだけ内側に曲げておきましょう。

これでガードレール以外のパーツが完成しました。ガードレールはある程度はんだしたあとに、台車を走らせながら動きを見て作ります。

弾性ポイントにする場合は、以上で【レール作製編】は終了です。

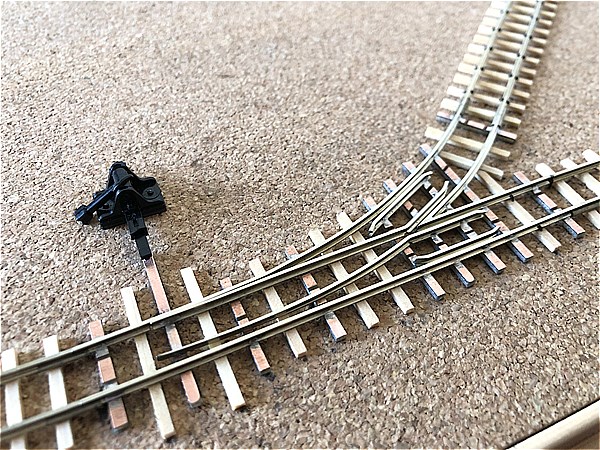

普通ポイントレールの作り方

ここからは、普通ポイントにする工程です。普通ポイントにする場合でも、一旦は上述した手順で弾性ポイントを作ります。弾性ポイントを作ってから、トングレールとリードレールを分離させて、ジョイナーで接続します。

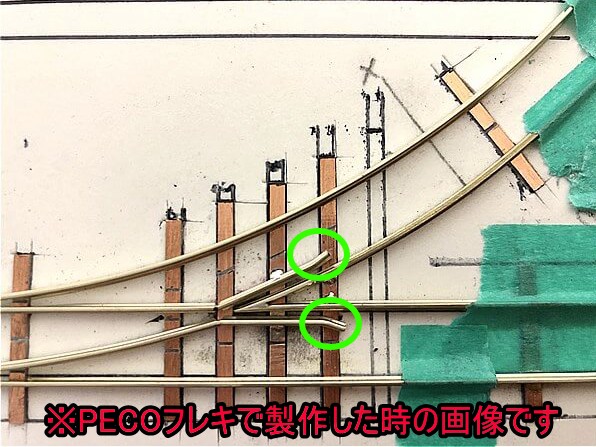

※解説画像は、弾性ポイントで完成したもの(On30用)を普通ポイントに作りかえているため、すでにはんだされている箇所があります。

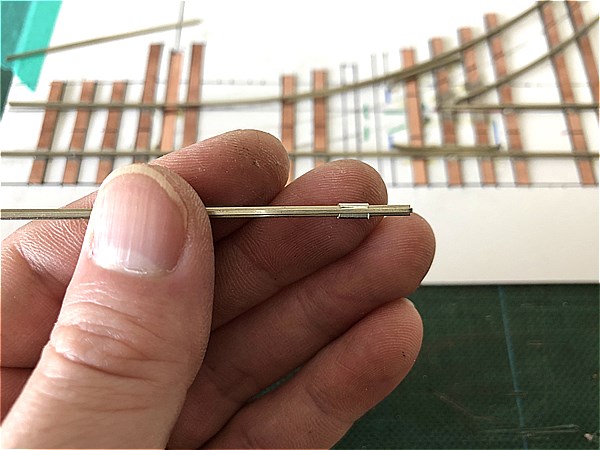

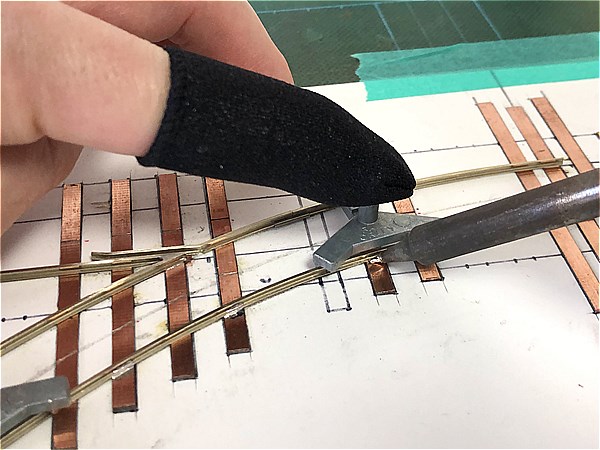

5.トングレールとリードレールを分離させる

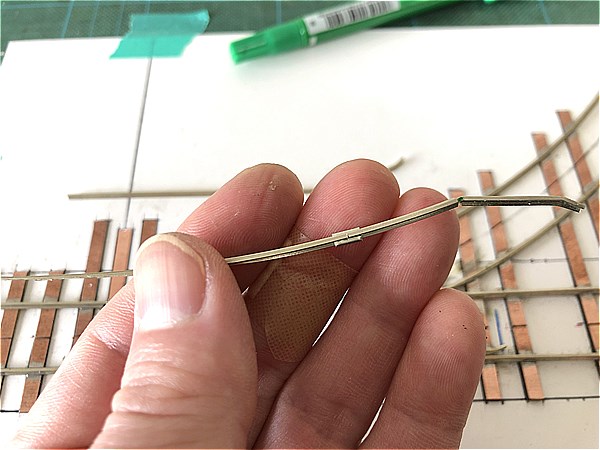

レールニッパーでトングレール部とリードレール+ウイングレール部を分離させます。

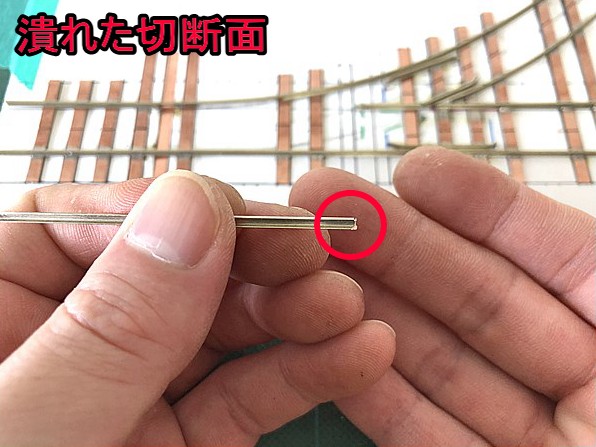

後ほどジョイナーで接続するので、カットする位置はジョイナーが枕木間にくるようにします。

ポイント1.トングレールを少し長めに作っておく!

普通ポイントにする場合は、トングレールを少し長めに作っておきましょう。レールニッパーでカットすると、どうしても片側の切断面は潰れてしまい、再度カットし直して切断面を整える必要があるためです。

あとからストックレールに収まるように微調整はできるので、3~5mm程度余裕をもって作っておきます。

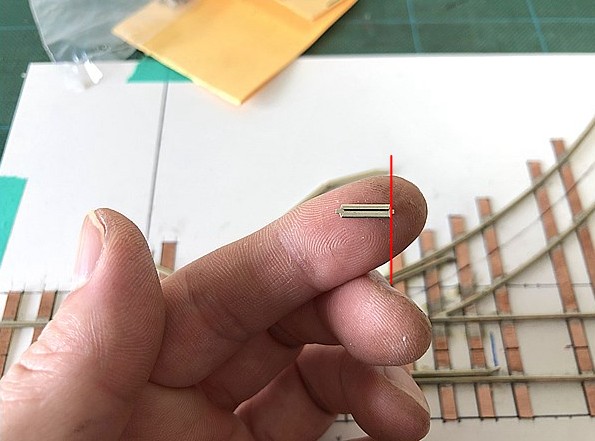

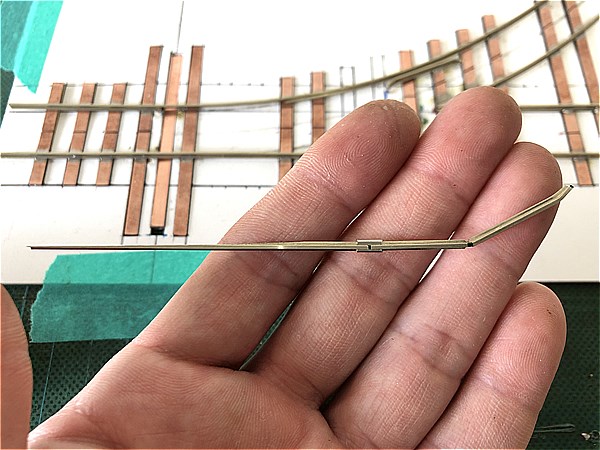

5-1.トングレールとリードレールをジョイナーで接続する

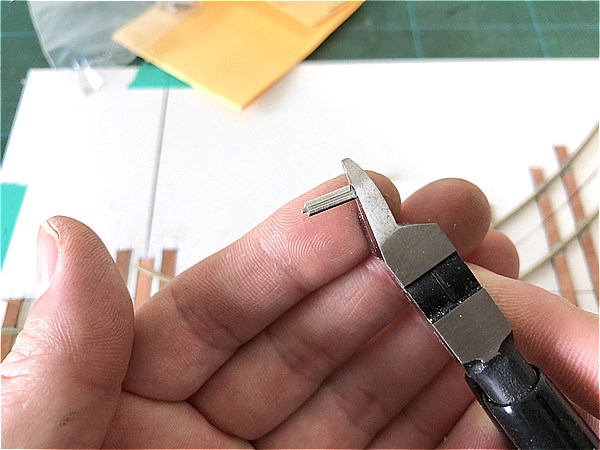

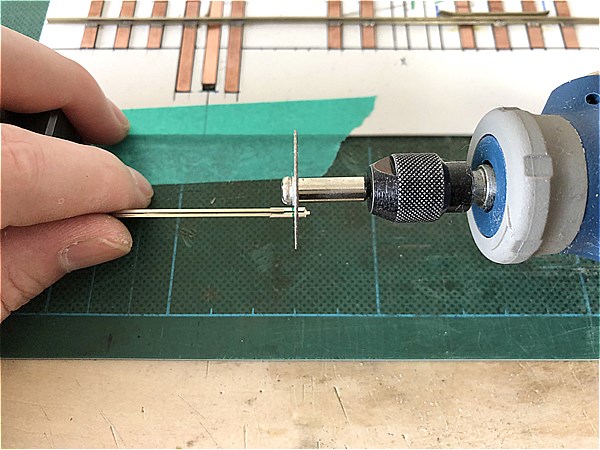

先にリードレールにジョイナーを取り付けます。ジョイナーは枕木間に収まるようにしたいので、まずは片側を少しだけカットします。

リードレールに取り付けたら治具(台紙)に合わせ、反対側を枕木間に収まる長さにカットします。

私はいつもルーターを使いますが、ニッパーなどでもカットできます。

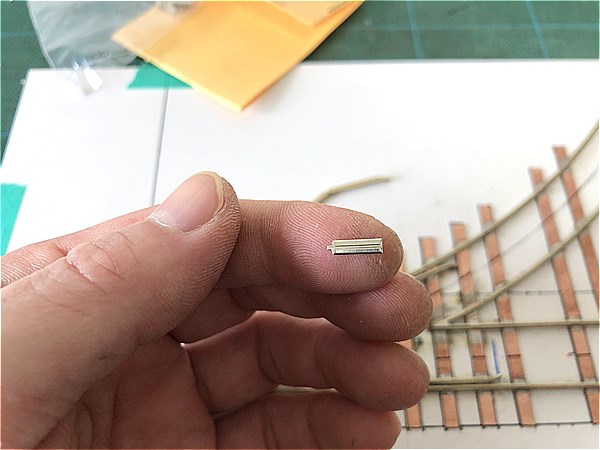

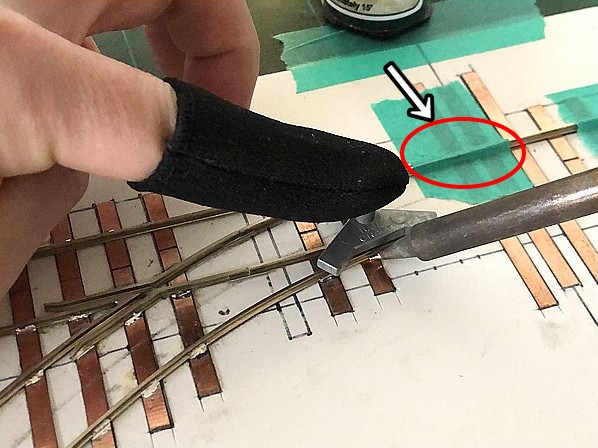

ポイント2.カットしたジョイナーは一度貫通させておく!

ルーターでカットしてもジョイナーの切り口は多少潰れます。このままではレールが入りづらいので、一度余りレールなどで貫通させて慣らしておきましょう。

潰れた切り口が矯正され、レールが入りやすくなります。

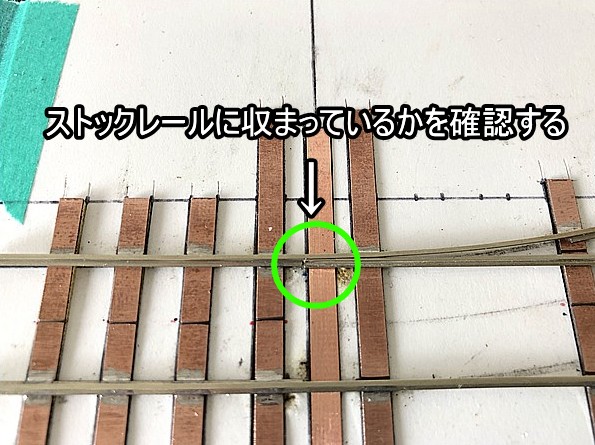

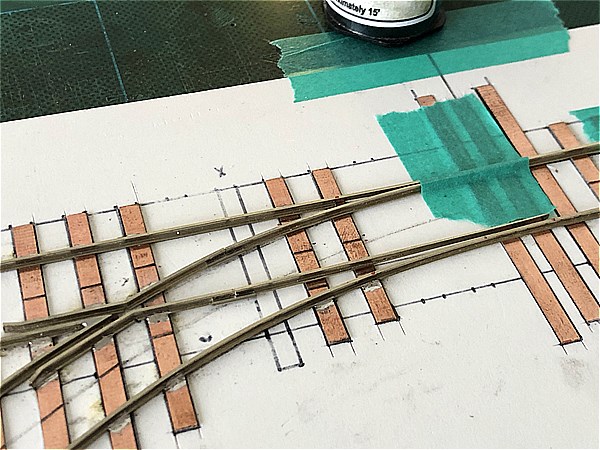

トングレールとリードレールをジョイナーで接続します。ジョイナーの位置が枕木間に収まっていることを確認します。

トングレールは少し長めに作っているので、ストックレールに収まっていなければ、ジョイナーからはずしてやすります。

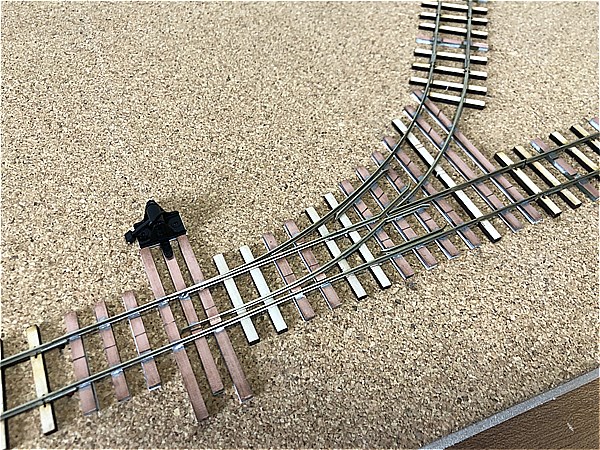

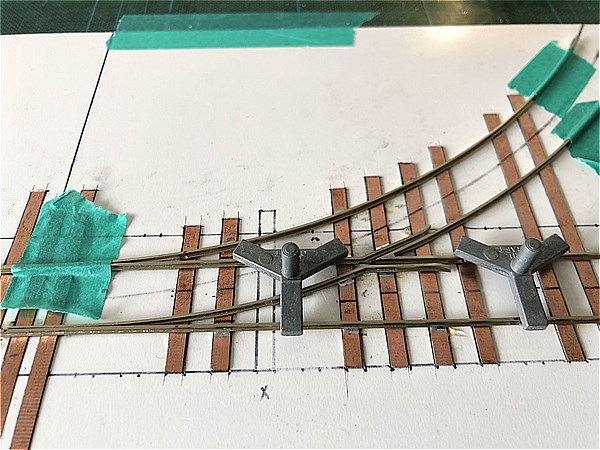

5-2.分岐側も同じ要領で作ったら、普通ポイントの完成!

これで市販品のような普通ポイントのレールパーツの完成です。

※画像ではすでにガードレールができあがっていますが、ガードレールはある程度はんだしたあとに、台車を走らせながら動きを見て作ります。

続いて【はんだ編】にて失敗しないはんだ順序を徹底解説します。

自作ポイントレールを徹底解説【はんだ編】

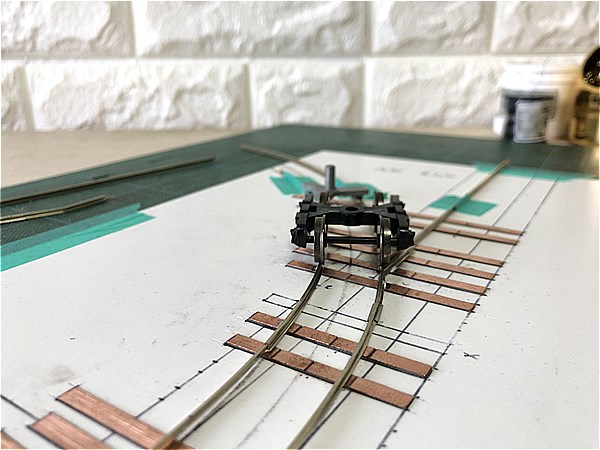

レールパーツが完成したら、次ははんだ作業です。(※画像が見やすいようにOn30用で解説します)

まずはきれいにはんだするためのポイントをおさらいしておきましょう。

きれいにはんだするための5つポイント!

はんだの出来でポイントレールの仕上がりも変わります。はんだが得意な方には当たり前のことばかりですが、おさらいしておきましょう。

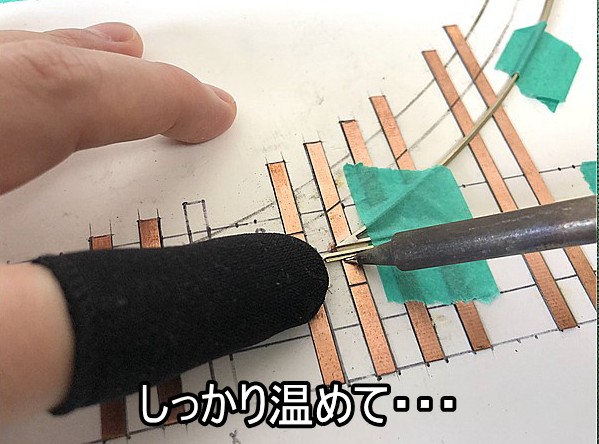

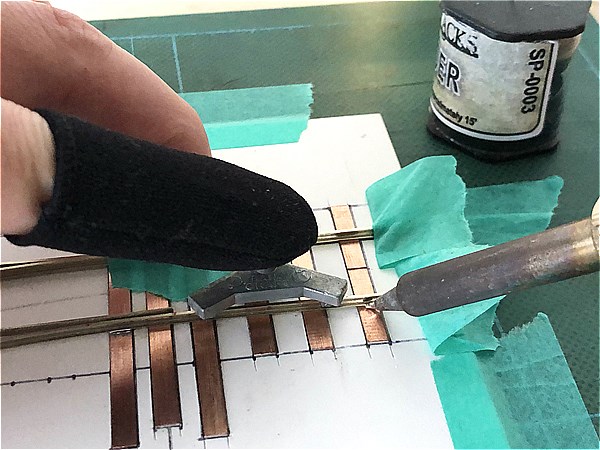

- こて先にしっかりはんだがのるように、常にきれいにしておく!

- はんだする箇所をしっかり温める!

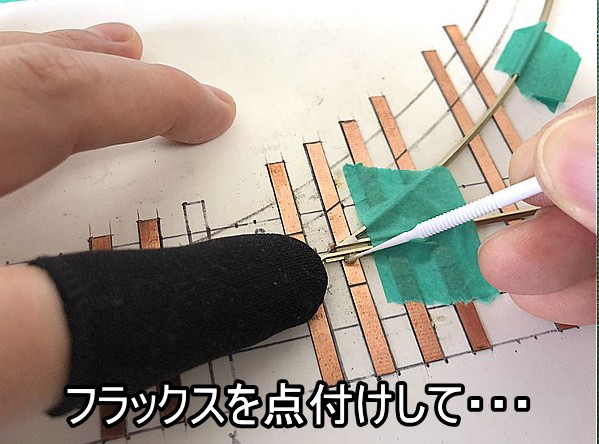

- フラックスを点付けする!(付け過ぎ注意)

- 1回のはんだは少量!足らない時に追加するようにする。

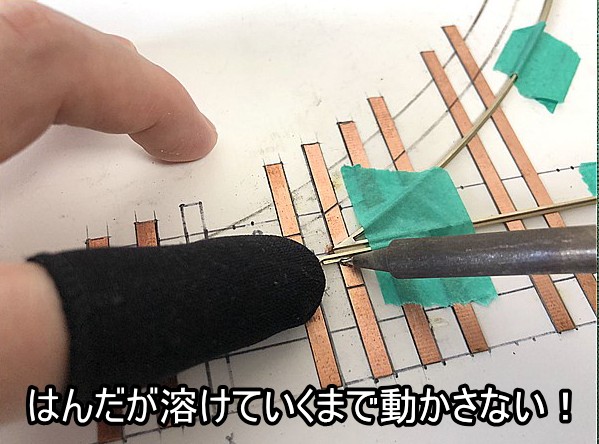

- こて先のはんだが溶けていくまでしばらく動かさない!

失敗しないためのはんだ順序

これはいろいろなゲージ(軌間)と半径で製作してきた、当店(私と店長)の経験に基づく「失敗しないためのはんだ順序」です。

ポイントレール製作において、はんだの順序は非常に重要です。どこから決めていくかで、修正や失敗のリスクを減らせます。

「これが正しいはんだの順番」というものはありませんが、できるだけ精度が高くて、ちゃんと走行できるものに仕上げるための一例を解説します。

失敗しないためのはんだ順序

- PCボード枕木にギャップを入れる

- ノーズレール(フログ)・・・①

- 分岐線側のリードレール・ウイングレール・・・②

- 分岐線側のストックレール・主レール・・・③

- 基本線側のリードレール・ウイングレール・・・④

- 基本線側のストックレール・主レール・・・⑤

- 分岐線側のフログ部(クロッシング)と主レールをはんだする・・・⑥⑦

- 基本線側のフログ部(クロッシング)と主レールをはんだする・・・⑧⑨

- 分岐線・基本線側のストックレール・・・⑩⑪

- ガードレール(五輪軌条)・・・⑬⑭

- トングレール(先端軌条)・・・⑮⑯

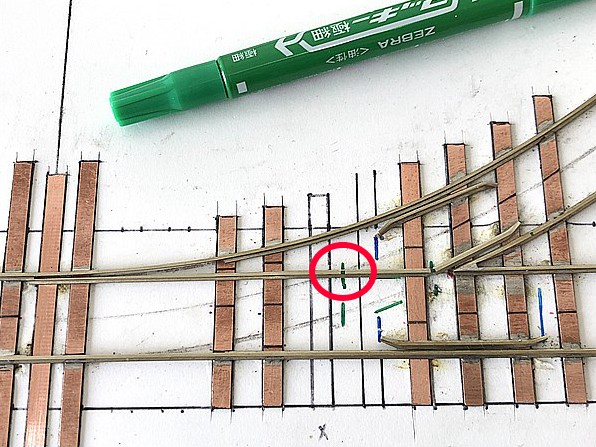

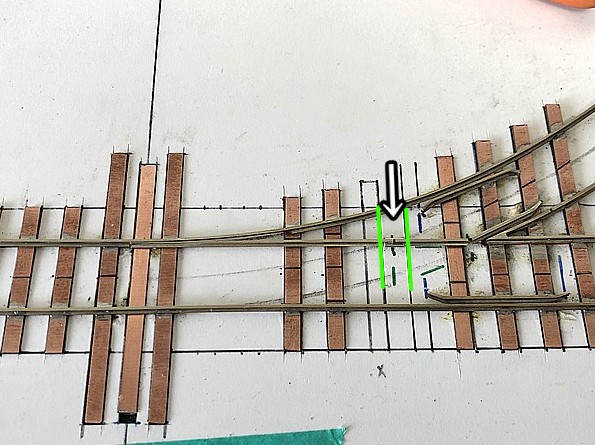

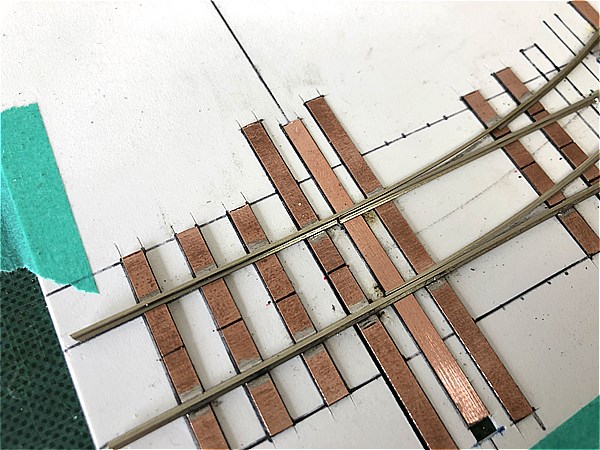

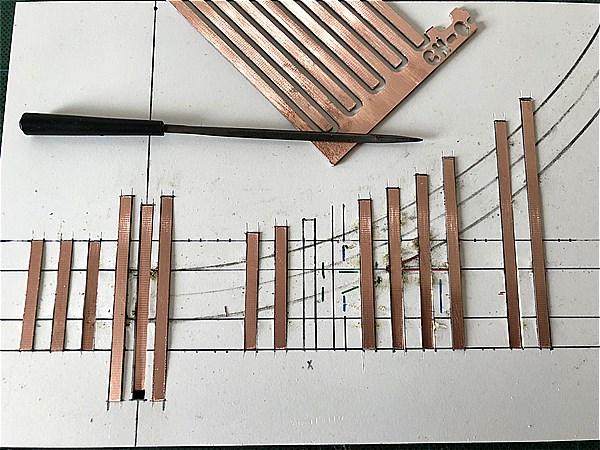

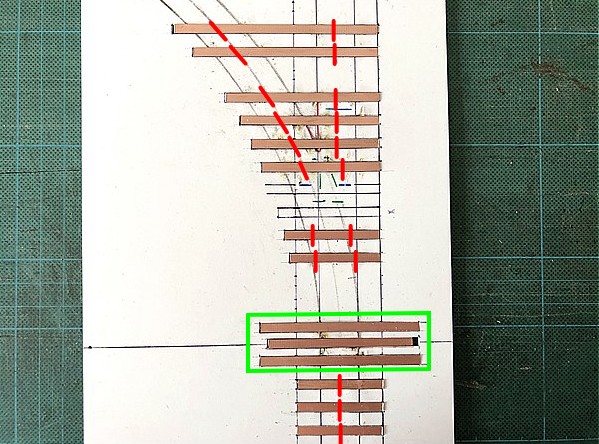

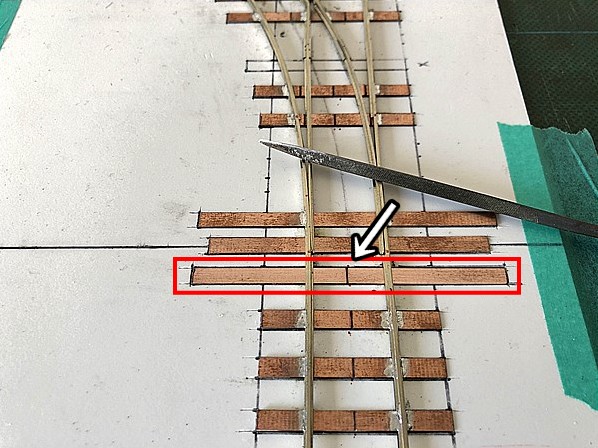

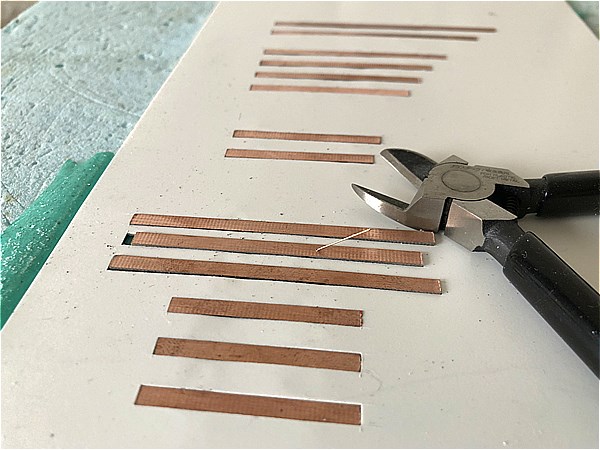

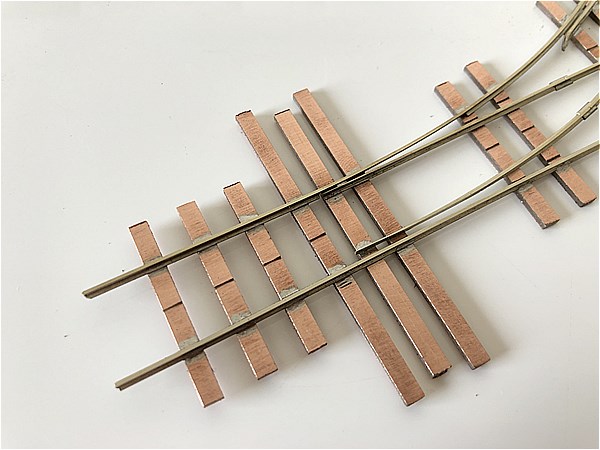

1.PCボード枕木をカットして、ギャップを入れる

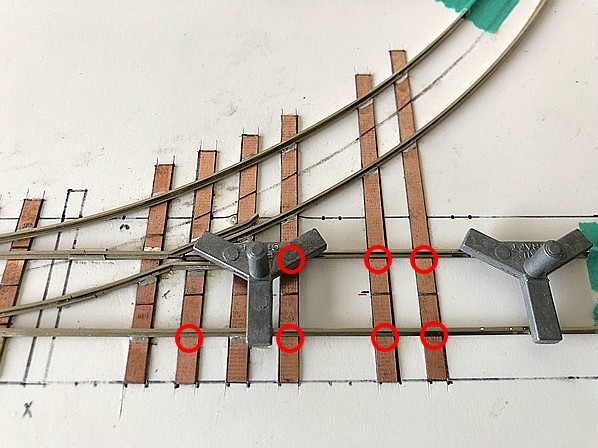

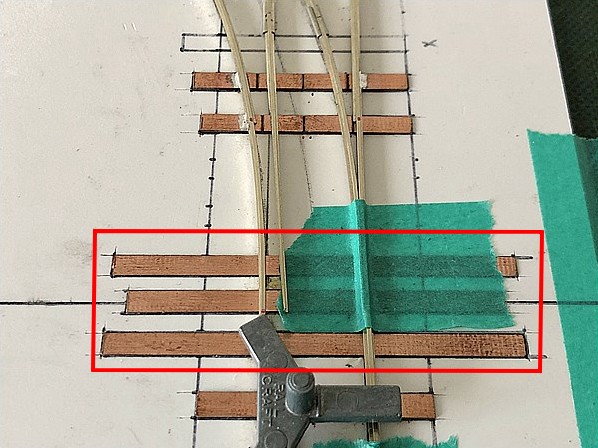

治具に合わせてPCボード枕木をカットしたら、通電方式を考慮してギャップを入れます。(※緑枠内のポイント切り換え部周辺は最後に)

ここではPECOでいうところの、エレクトロフログ(選択式)にするためにギャップを入れました。

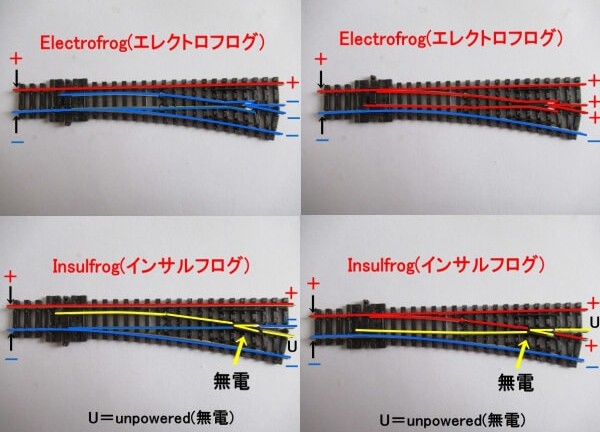

エレクトロフログ(選択式)とインサルフログ(非選択式)の違い

2.ノーズレールをはんだする

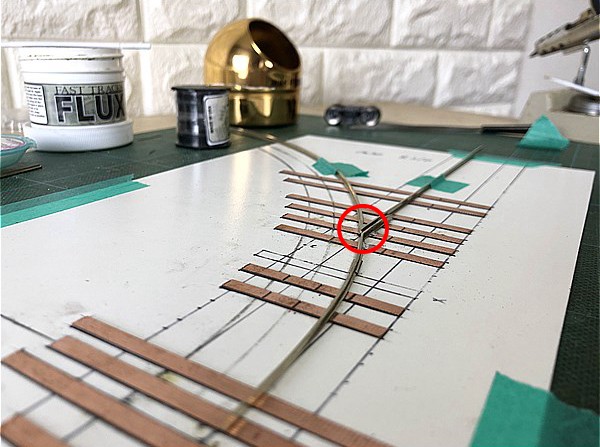

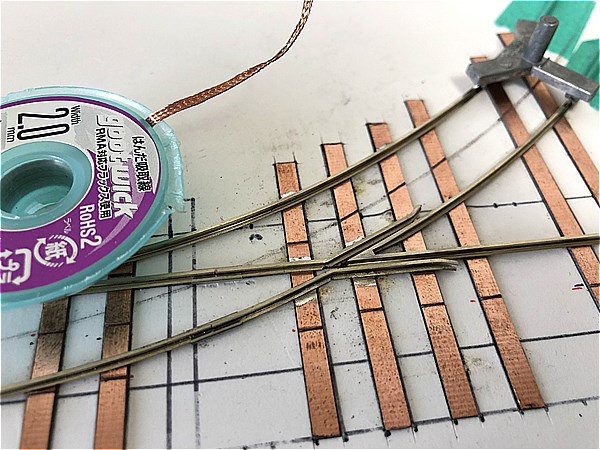

まずはノーズレールをはんだして、クロッシング(フログ)を作ります。

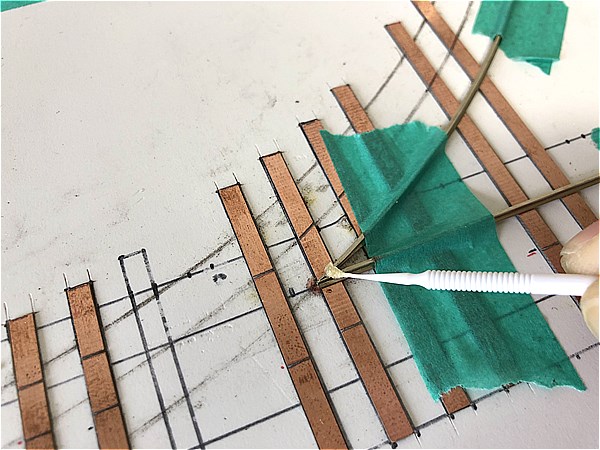

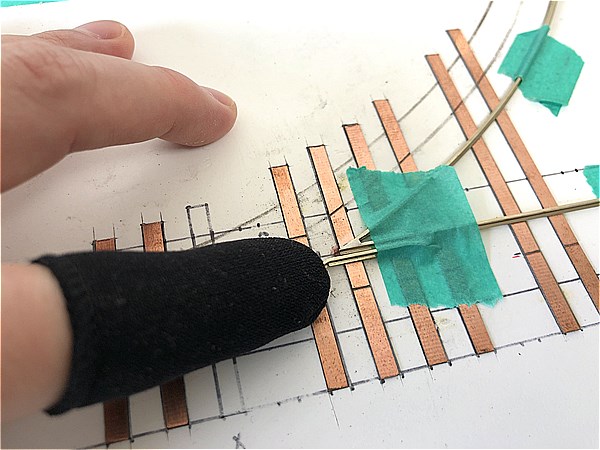

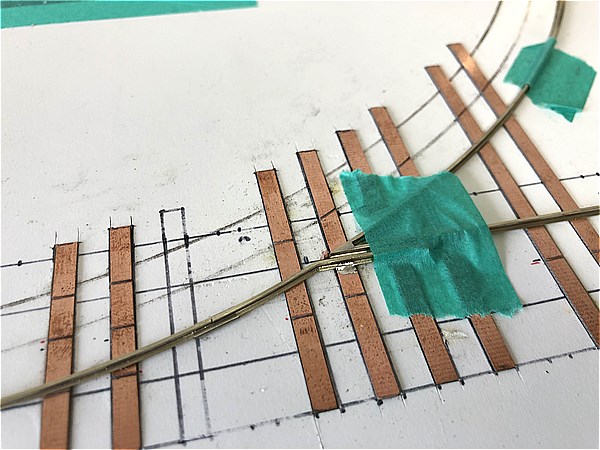

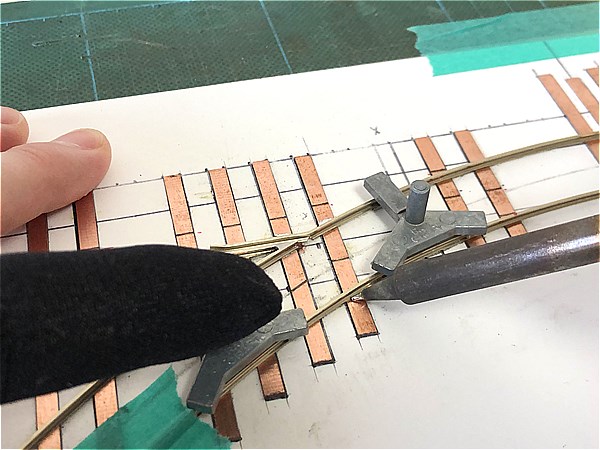

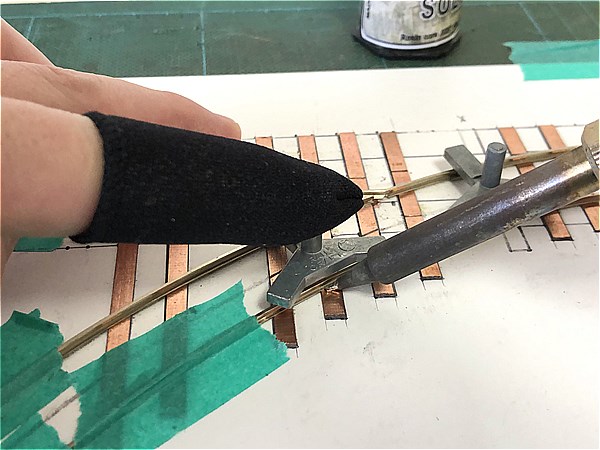

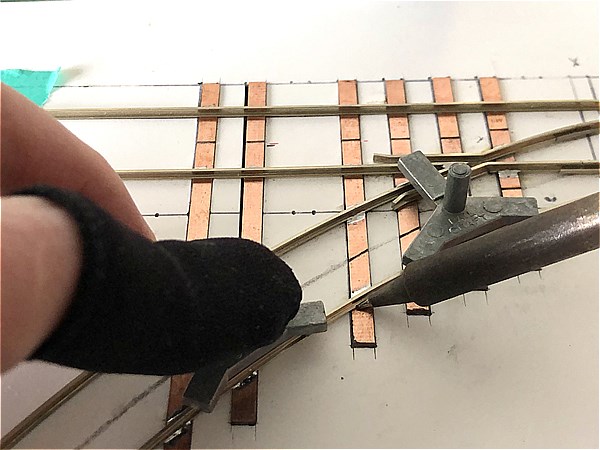

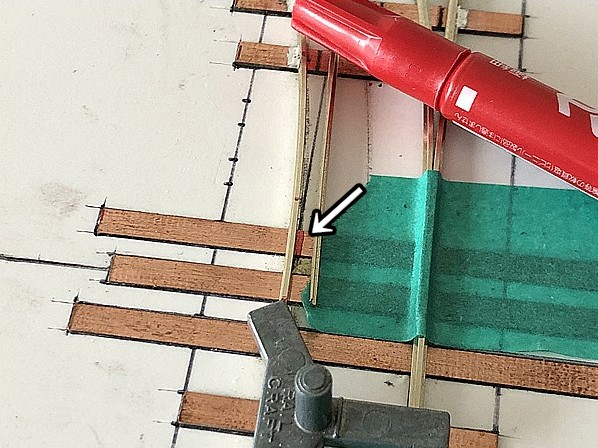

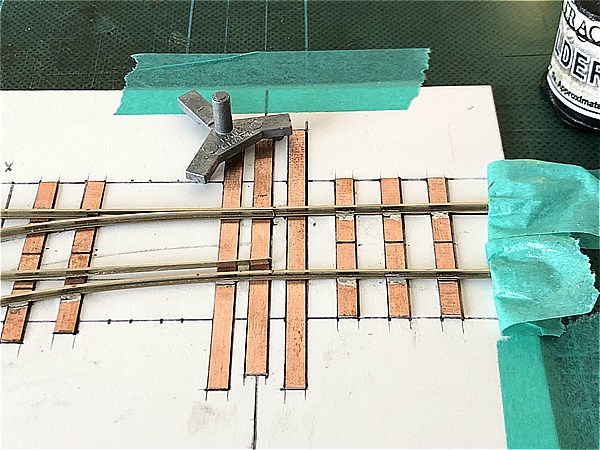

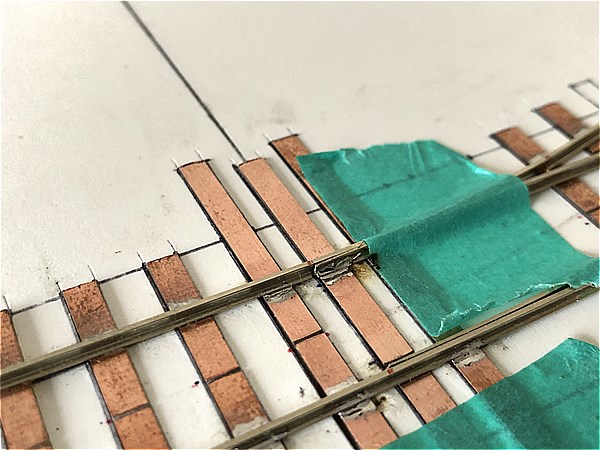

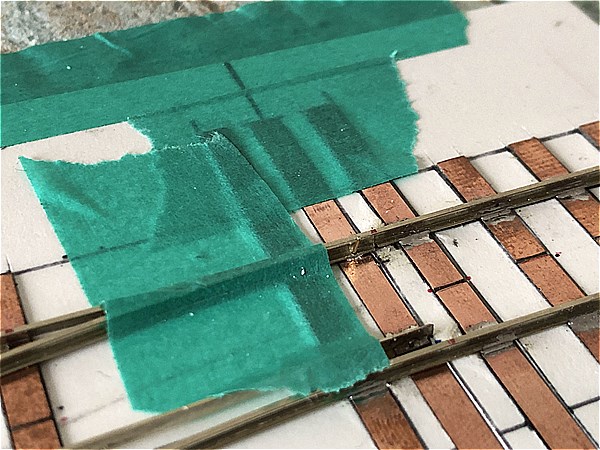

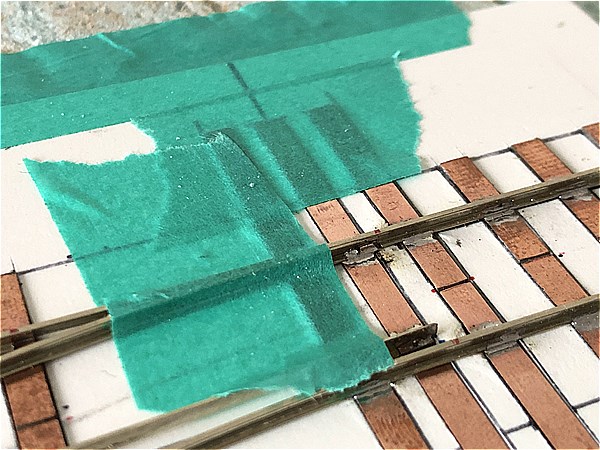

ノーズレールをしっかり密着させた状態ではんだしやすいように、マスキングテープで仮止めします。

やりづらい場合は、いったんPCボード枕木を取りはずして、フログの位置に両面テープを貼ってください。

フログ部はレール同士をはんだ付けするので、他の箇所より多めにはんだを流します。気持ちはんだを多めに盛った状態にして、金やすりで整えてあげるときれいに仕上がります。

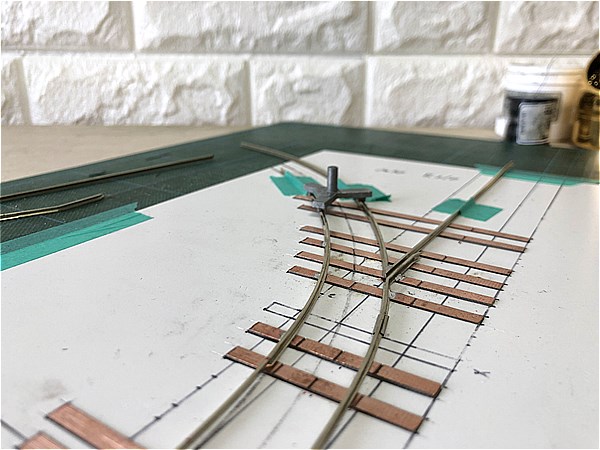

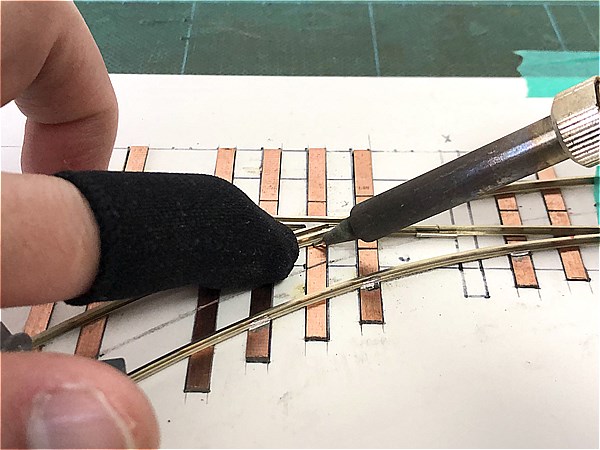

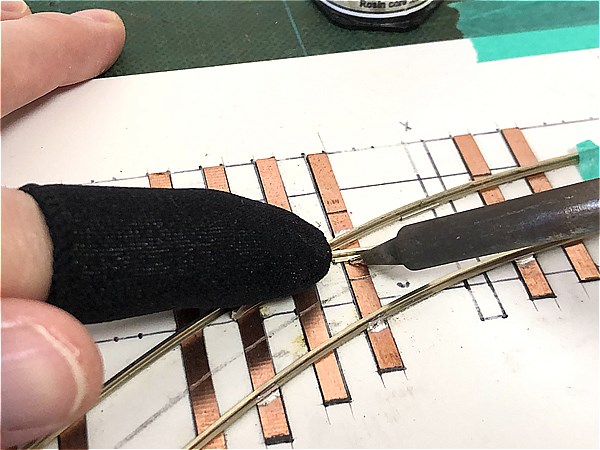

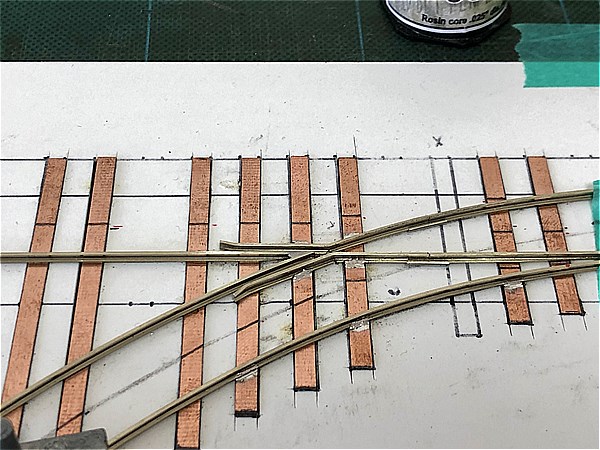

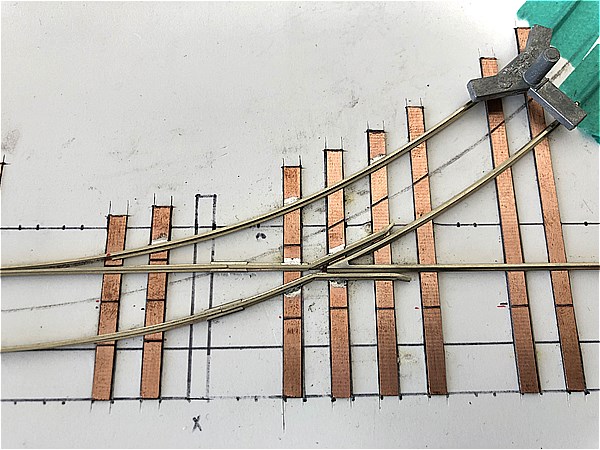

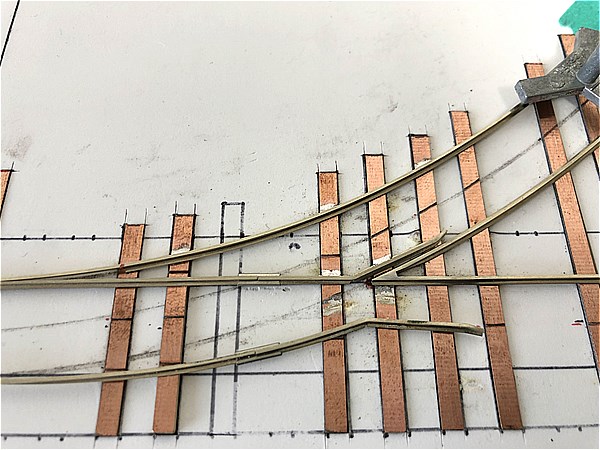

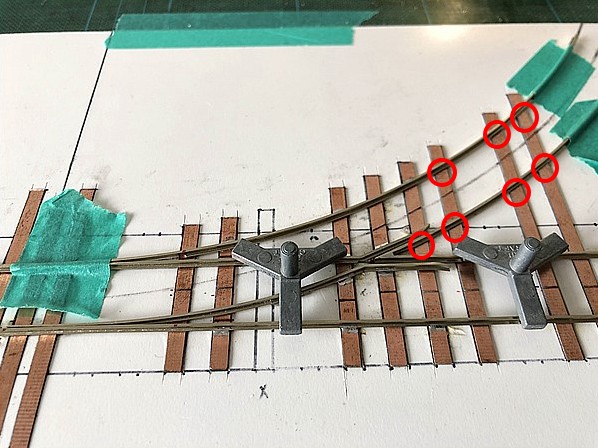

3.分岐線側のポイント部(リードレール・ウイングレール)をはんだする

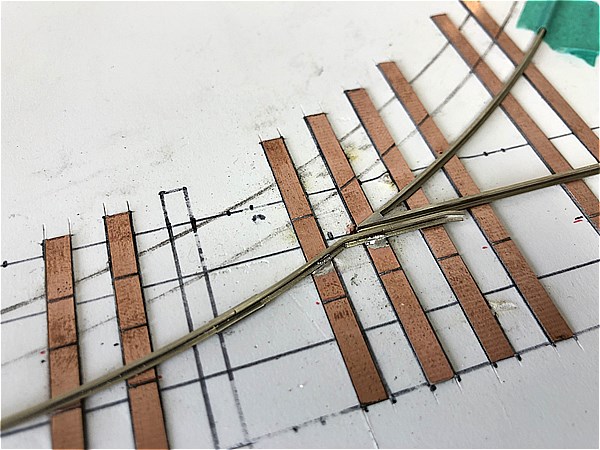

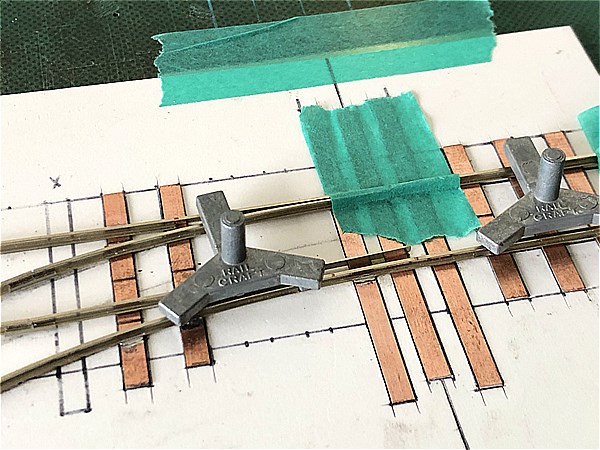

台紙(治具)のケガキ線に合わせ、ズレないようにマスキングテープで仮止めします。

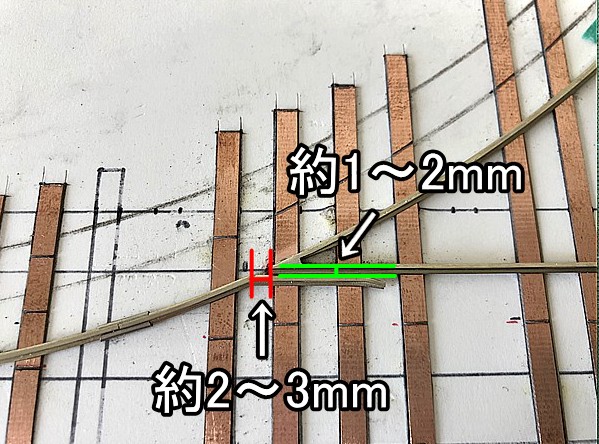

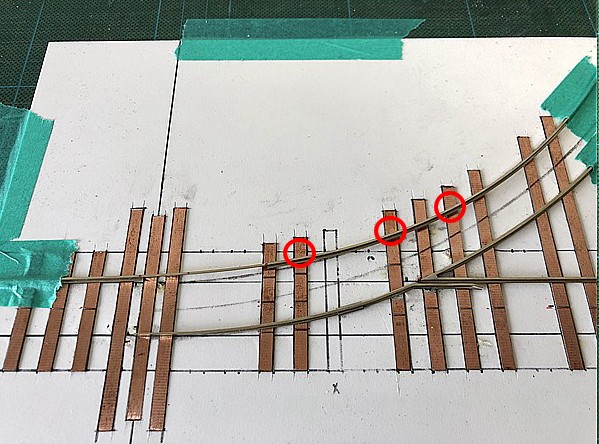

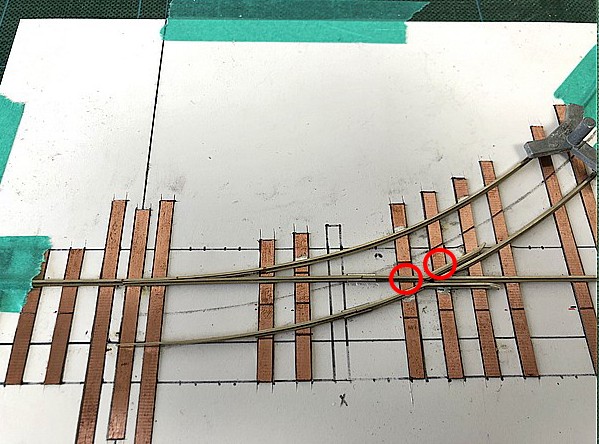

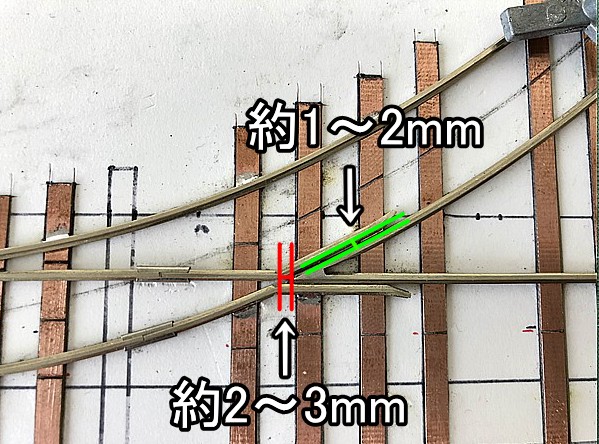

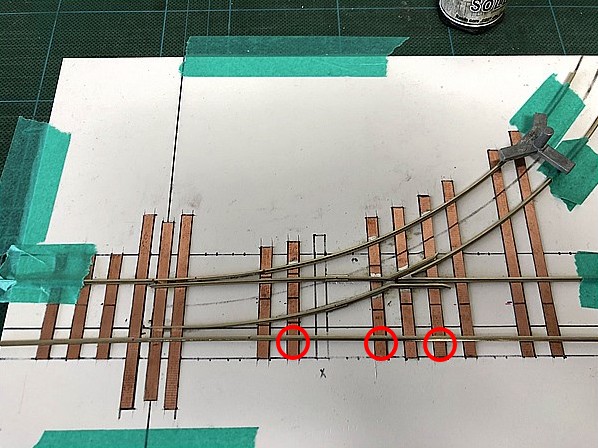

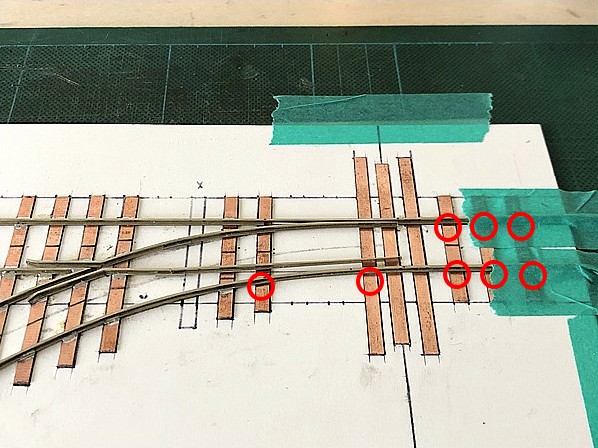

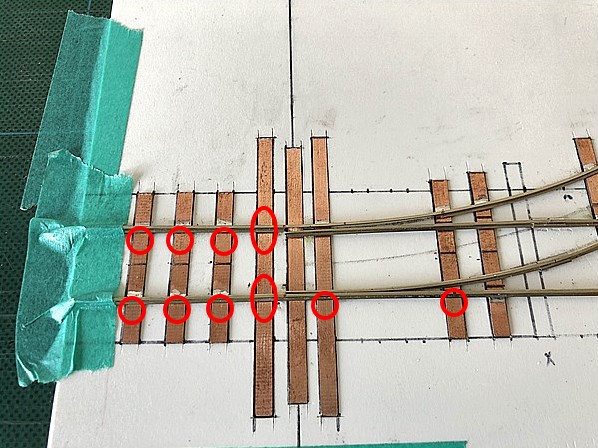

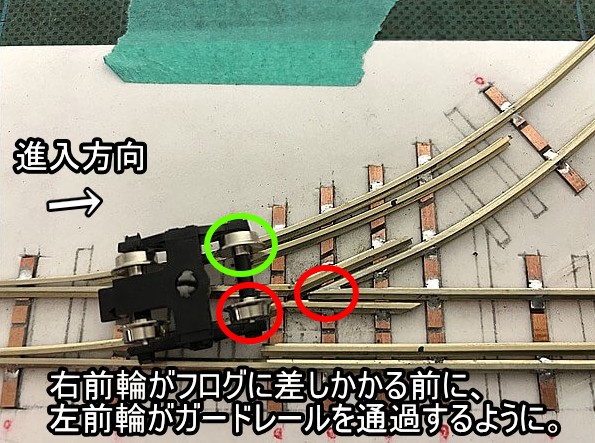

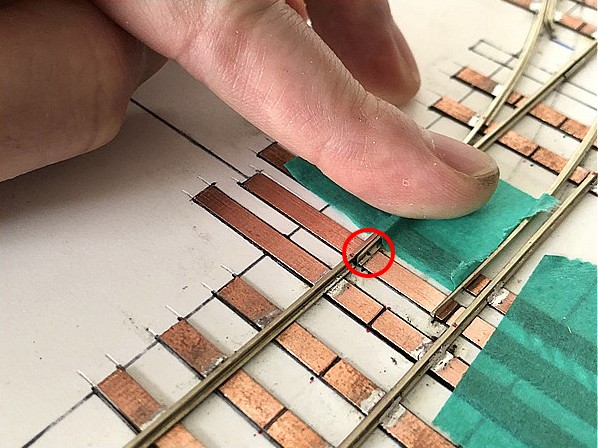

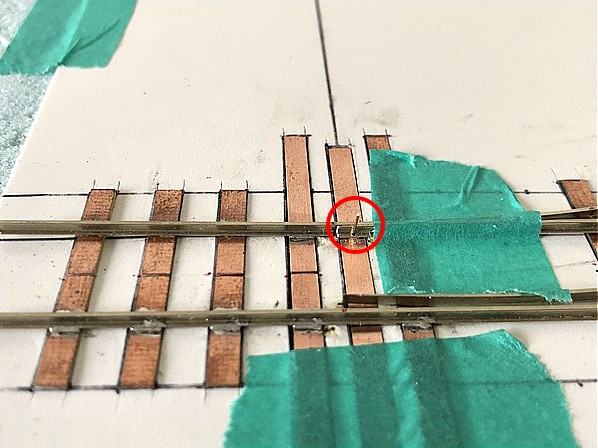

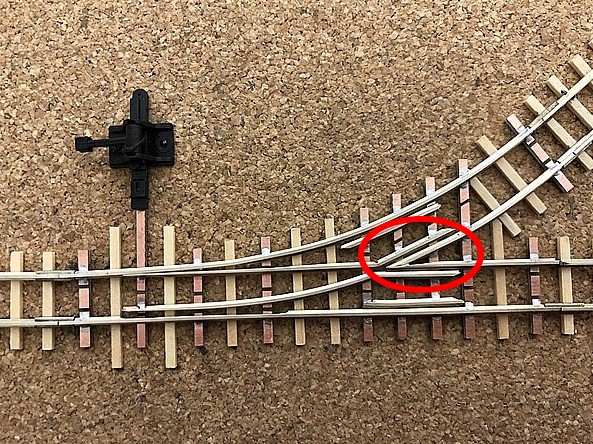

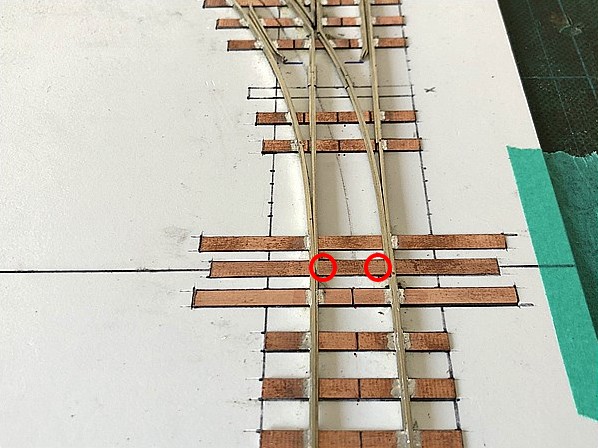

自作ポイントの注意点2.フランジウェイとレールの通りを確認する!

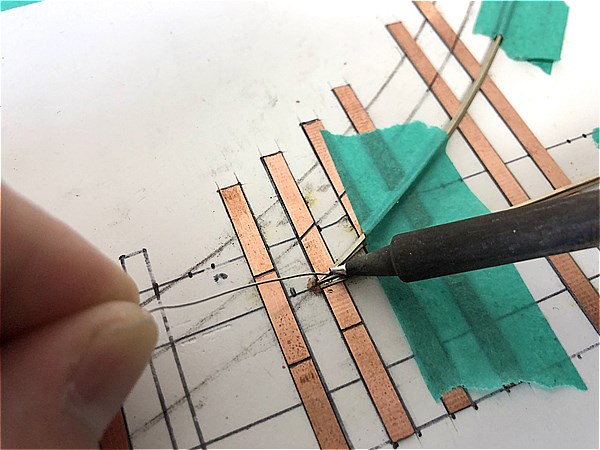

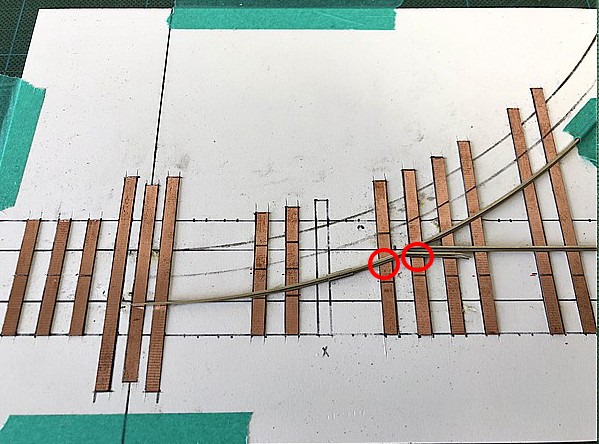

フログ部はレールの密集地帯です。はんだする前に、必ずフランジウェイとトングレール~クロッシング(分岐線側)の"レールの通り"を確認してください。

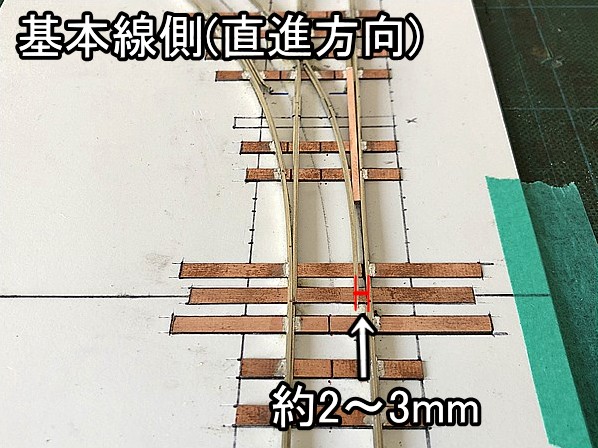

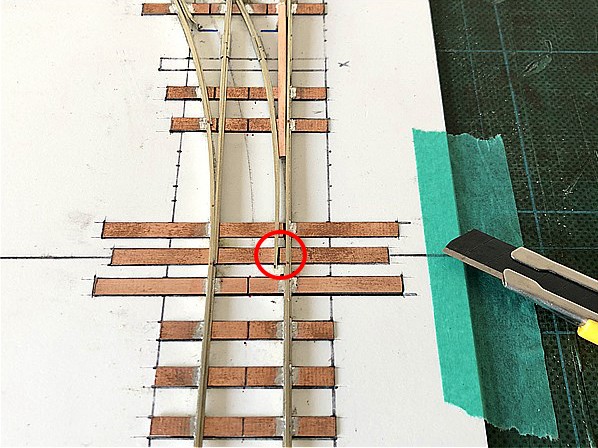

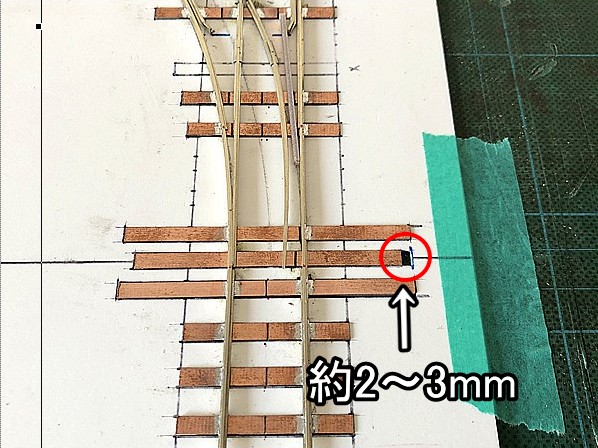

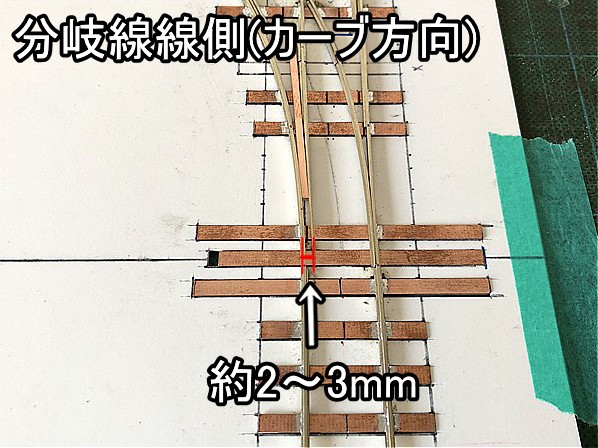

- ウイングレールの角とフログ先端(ノーズレール)の間隔(約2~3mm)

⇒間隔が広すぎると脱輪する - トングレール~ノーズレール(クロッシング)の"通り"

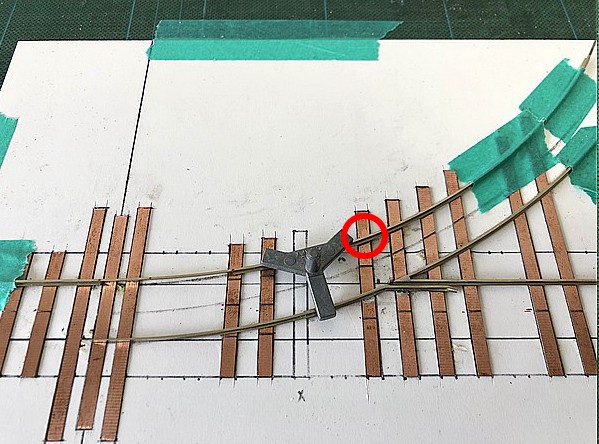

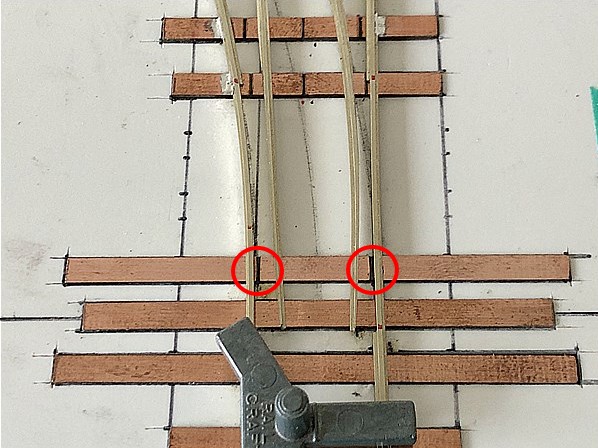

⇒フログ先端(ノーズレール)とウイングレールの角(赤丸部)がずれていると、脱線の原因になる

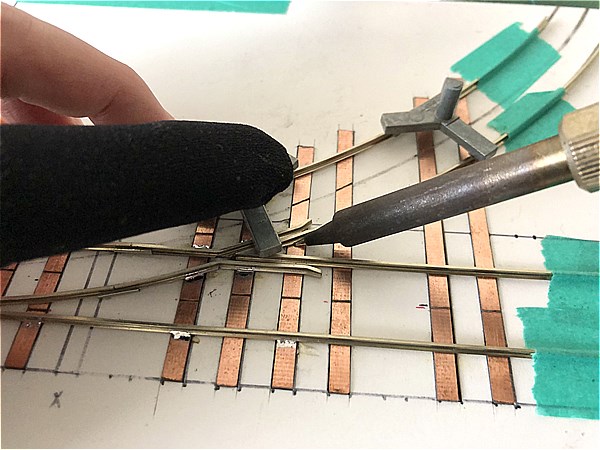

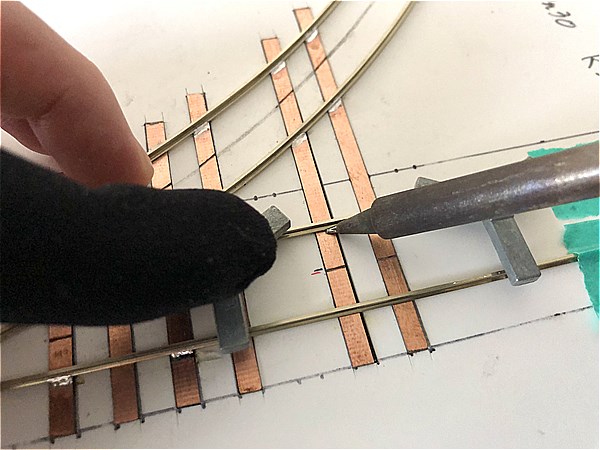

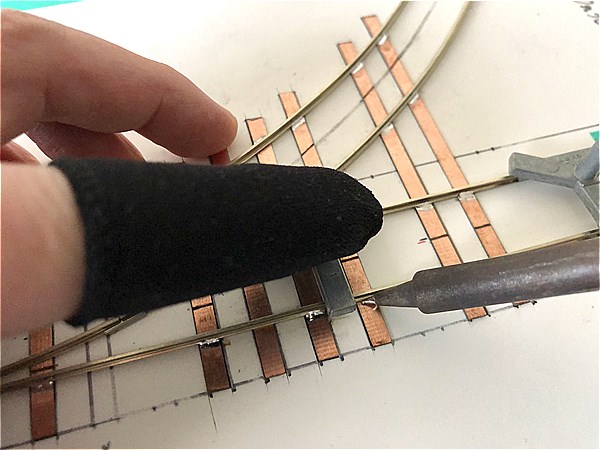

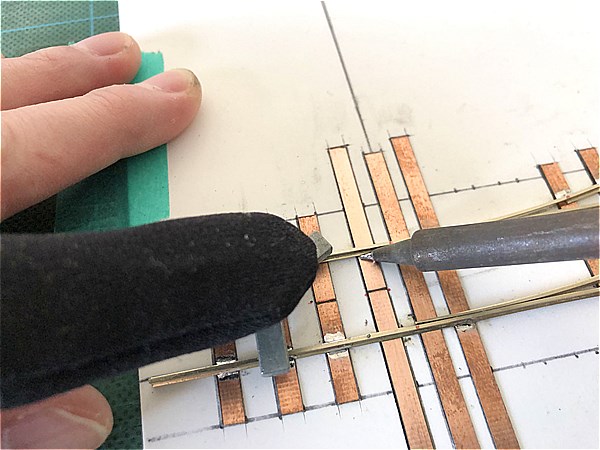

"きれいにはんだするためのコツ"を暗唱しながら、一箇所ずつ丁寧にはんだします。

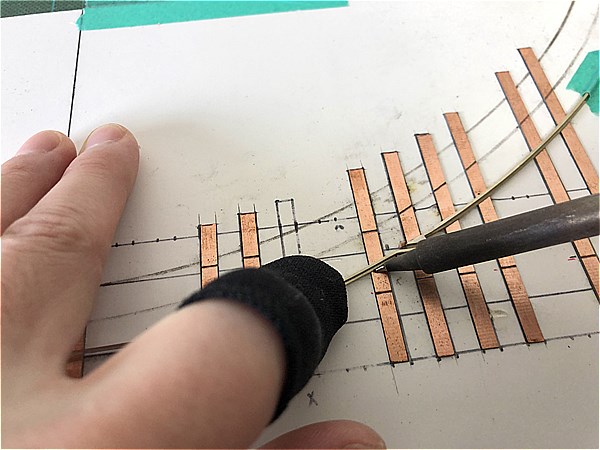

4.分岐線側のストックレール(基本レール)~主レールをはんだする

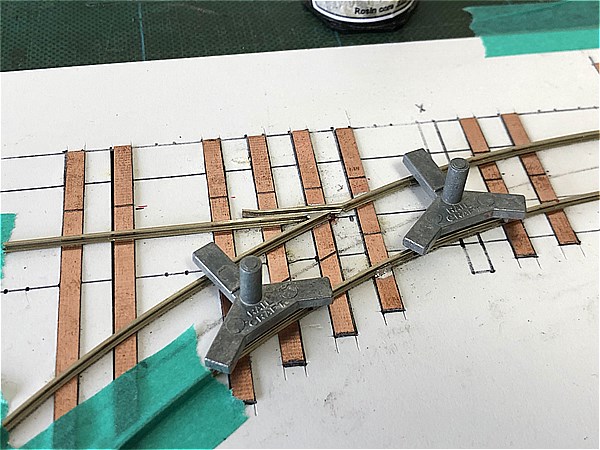

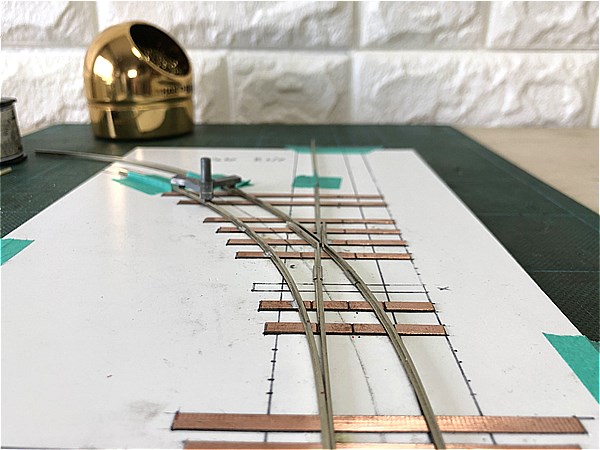

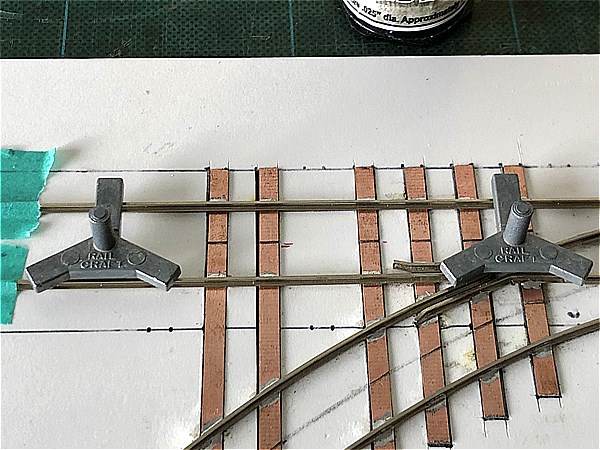

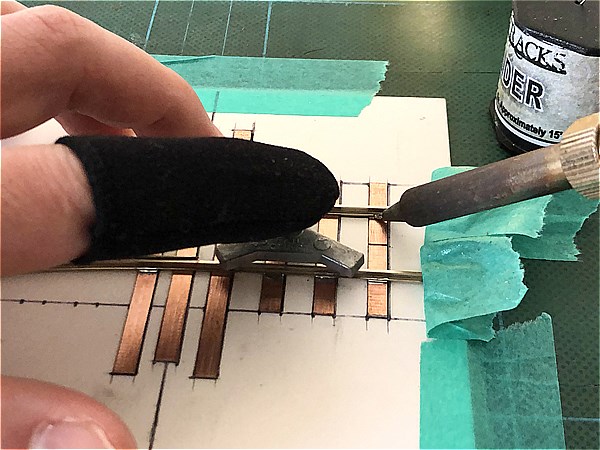

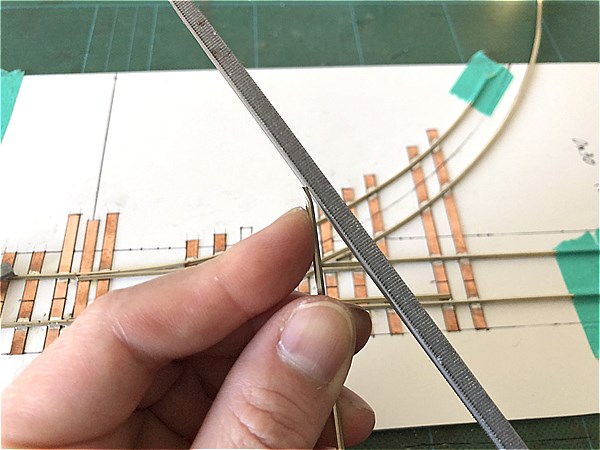

リードレール、ウイングレールの対になるストックレール(基本レール)~主レールをはんだします。ここからはトラックゲージを使用し、軌間(レール幅)を確認しながらの作業になります。

とりあえず、ずれない程度に要所をはんだします。いっぺんに全部をはんだすると、後から修正が必要になった場合に面倒です。

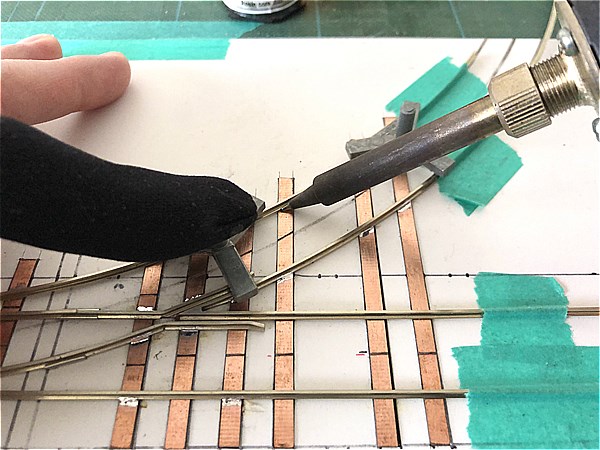

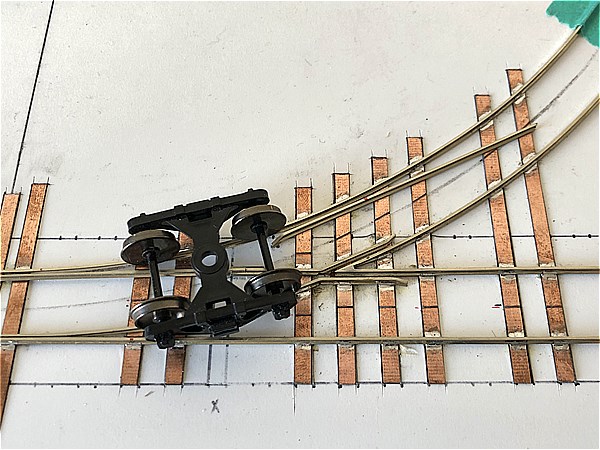

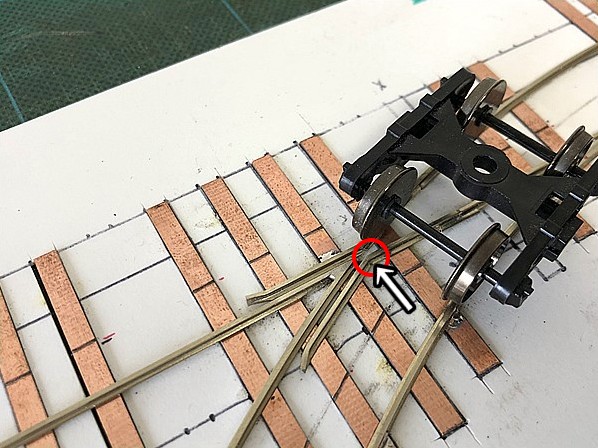

チェックポイント!トングレールとリードレールの収まりを確認する!

ストックレール~主レールは1本もので繋がっているので、1箇所はんだするとだいたいの位置が決まります。はんだする前に、基本線側のポイント部(トングレール・リードレール・ウイングレール)を仮置きし、リードレールとトングレール(先端軌条)の収まりを確認しましょう。

まずは印を付けた位置から。ここはフログ部の通過が絡んだ重要な位置です。トラックゲージを使用し、軌間(レール幅)を測りながらはんだします。

トラックゲージは1つでも問題はありませんが、2つ使うことでより正確な軌間を維持でき、精度の高いポイントレールに仕上がります。

トラックゲージをずらしながら、残りの2箇所もはんだします。

これで分岐線側のだいたいの位置は決まりです。

目視と台車を転がして、フログ部に干渉しないか(乗り上げないか)、脱輪しないかを確認します。

基本線側に流れてしまう場合もありますが、そこはガードレール(護輪軌条)で解消されるので、ここではさほど気にする必要はありません。

5.基本線側のポイント部(リードレール・ウイングレール)をはんだする

基本線側のポイント部(リードレール・ウイングレール)をはんだします。

前工程でトングレールがリードレールのヤスった位置(画像右)に収まることは確認済みですが、はんだする前に再度確認します。

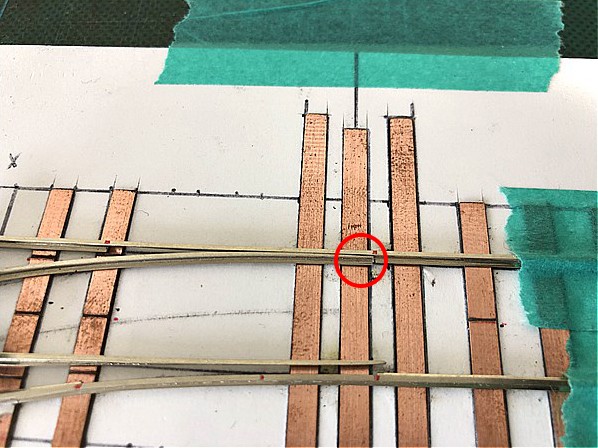

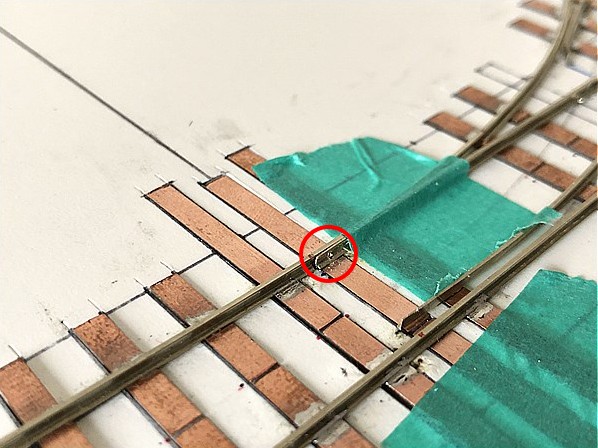

自作ポイントの注意点3.フランジウェイとレールの通りを確認する!

分岐線側の時と同様に、はんだする前に必ずフランジウェイとトングレール~クロッシング(分岐線側)の"レールの通り"を確認してください。

特に注意するポイントは、ウイングレールの角(赤丸部)に車輪が干渉しないかです。台車を転がして干渉しない位置を探ります。

フランジウェイの目安の数字はありますが、この辺りは"現物合わせ"になります。

場合によっては、分岐線側のポイント部を修正することもあります。

これで基本線側、分岐線側両方のポイント部の位置が決まりました。だいぶポイントレールらしくなってきました。

はんだの修正方法

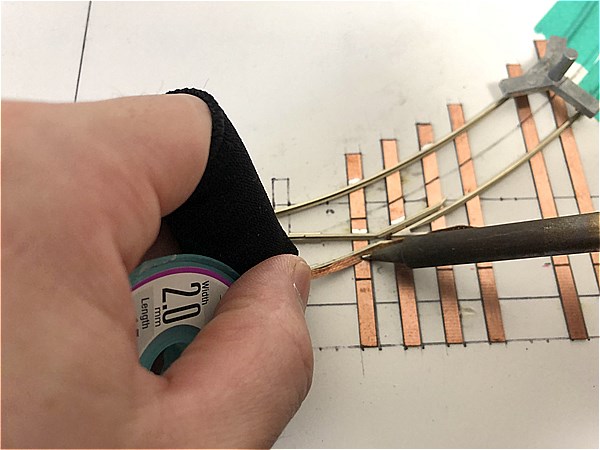

はんだした部分を修正したい場合は、"はんだ吸取線"を使用します。手順は至って簡単!やり直したいはんだの上に吸取線をのせ、その上からコテを当てるだけ。

最初のうちはフログ部周辺の微調整に大活躍してくれます。

6.基本線側のストックレール(基本レール)~主レールをはんだする

基本線側のストックレール(基本レール)~主レールをはんだします。

チェックポイントとしては分岐線側の時と同様で、リードレールとトングレールの収まりです。やすって細くした部分とトングレール(先端軌条)を合わせてください。

トラックゲージで軌間(レール幅)を確認しながら要所をはんだします。

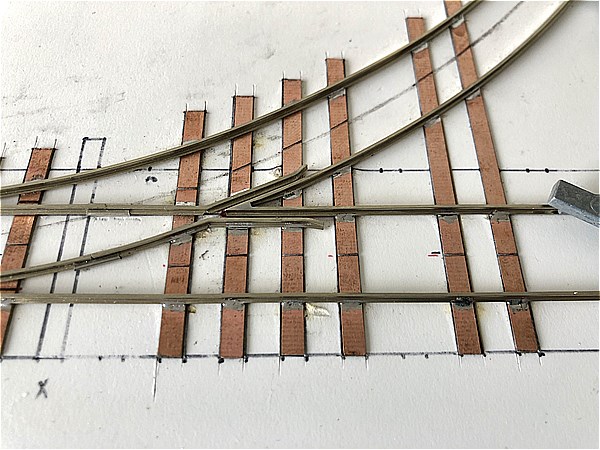

これでフログ部(ノーズレール)と両方のポイント部(リードレール・ウイングレール)の位置が決まりました。

何度も確認していますが、再度台車を転がして確認します。

分岐線側を転がした時に基本線側に流れてしまう場合もありますが、そこはガードレール(護輪軌条)で解消されるので、ここではさほど気にする必要はありません。

7.分岐線側のフログ部(クロッシング)と主レールをはんだする

ここは特に難しいことはありません。トラックゲージで軌間(レール幅)を確認しながら、丁寧にはんだしていくだけです。

8.基本線側のフログ部(クロッシング)と主レールをはんだする

前工程と同様に、トラックゲージを少しずつずらしながらはんだします。

9.はんだを足してフログ部周辺を仕上げる

すでに片側にはんだしてあるので、そこまで神経質になる必要はありません。ただコテの熱で反対側のはんだが溶けることがあるので、トラックゲージは必ず使用してください。

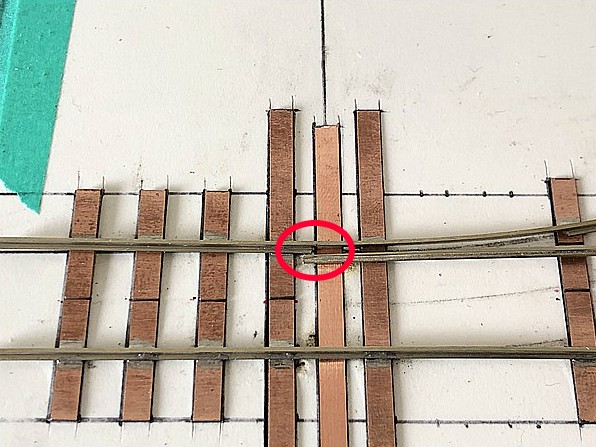

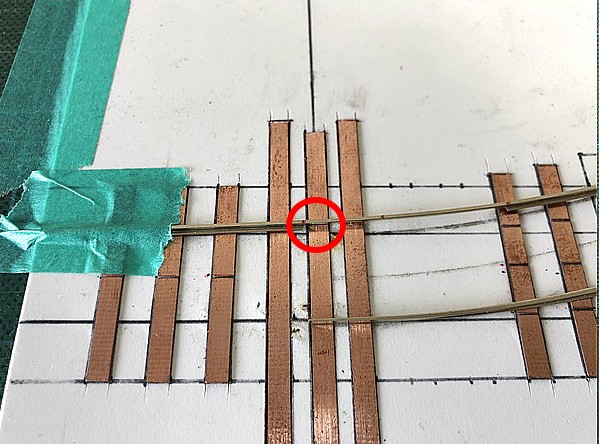

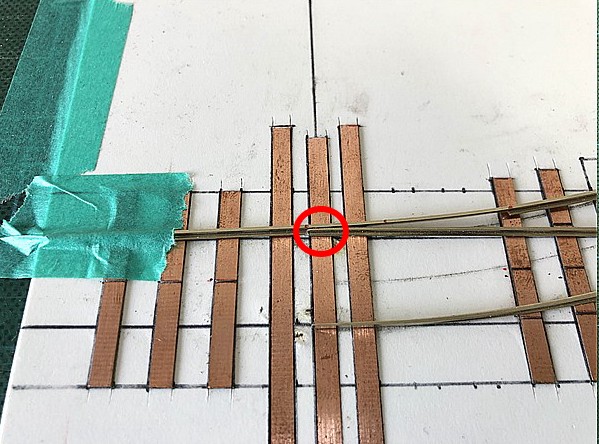

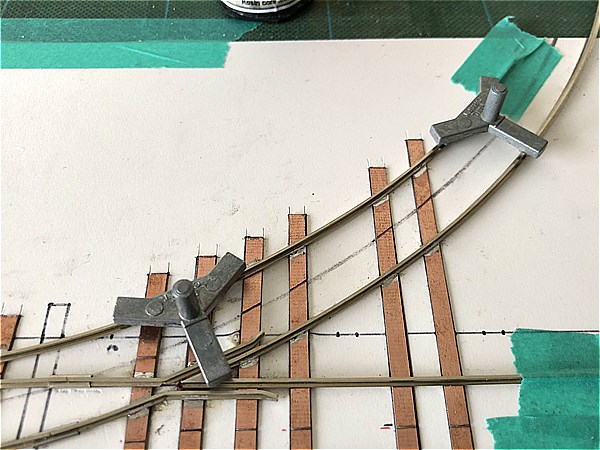

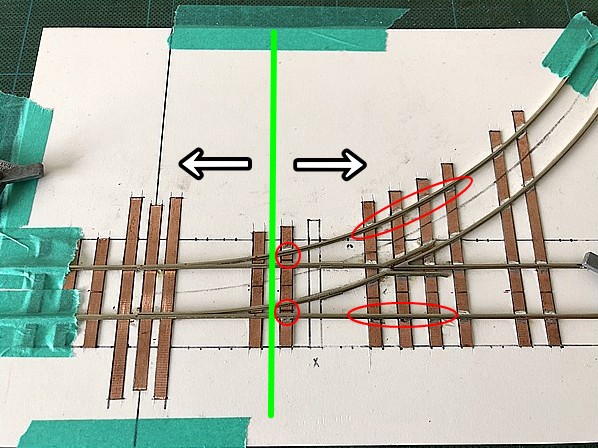

これでフログ部周辺(右半分)は完了です。赤丸の箇所は、ガードレール(護輪軌条)とのバランスおよびギャップとの関係ではんだしていません。

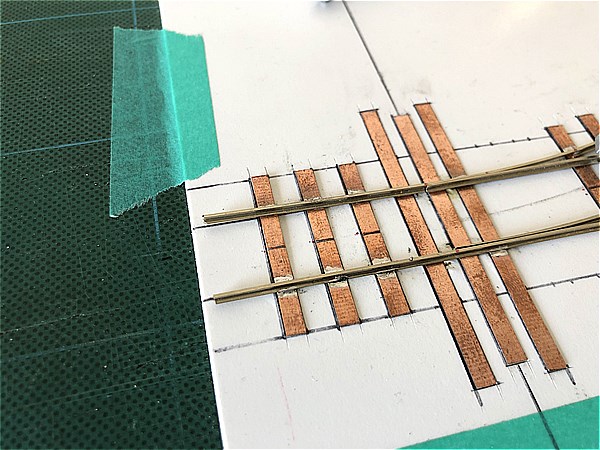

10.分岐線・基本線側のストックレールをはんだする

いよいよポイントレール作りも終盤です。

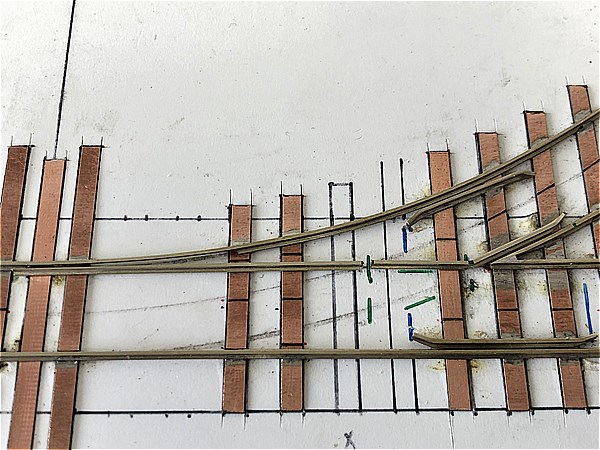

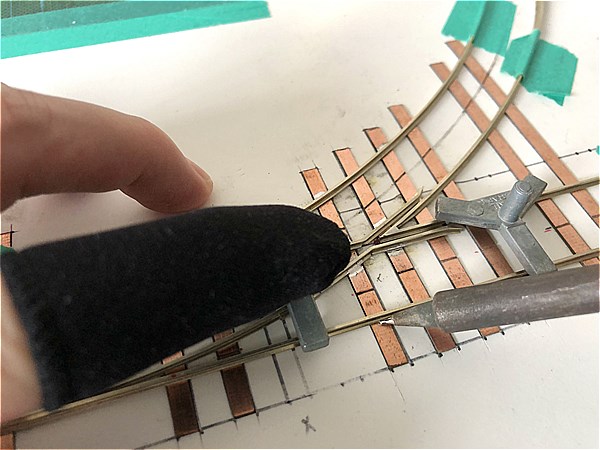

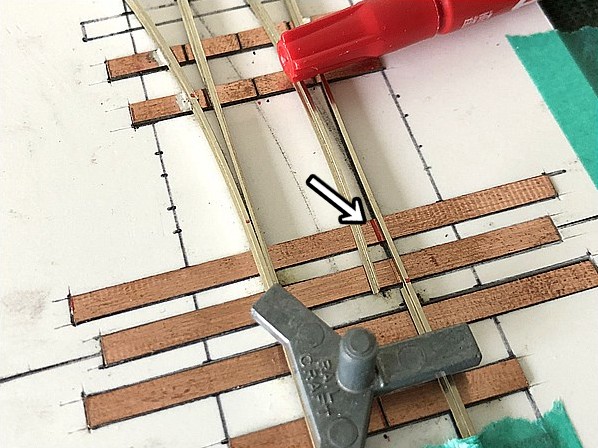

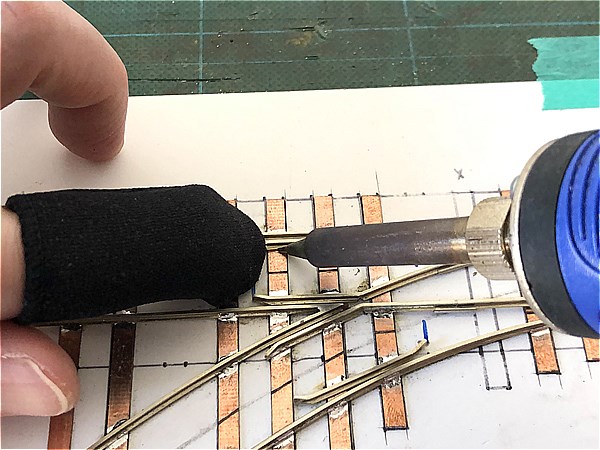

まずは分岐線側のストックレールをはんだしていきますが、ここで気をつけることはトングレール(先端軌条)を分岐側にした状態ではんだすることです。

トングレール(先端軌条)をしっかりとストックレールに押し付けた状態で固定(画像中央)し、トラックゲージで軌間を維持してください。

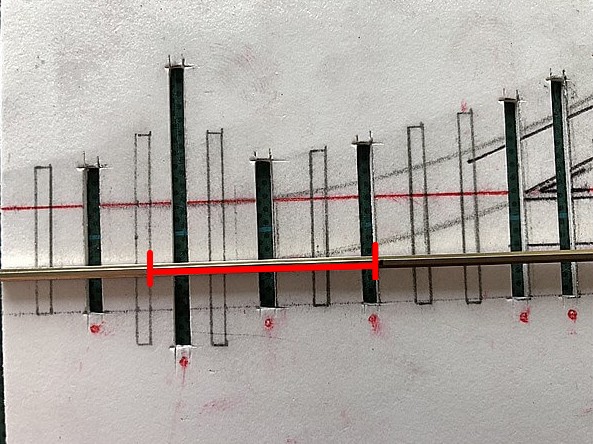

ポイント切り換え部周辺のギャップはここで入れます。トラックゲージでしっかり軌間を維持した状態で、ストックレールの内側ギリギリの位置(画像下段真ん中)に入れます。

最初の段階で入れなかった理由は、画像を見てもらえばわかる通り、ポイント可動域の2~3mmの間に入れなければならないからです。

位置決めがシビアなため、周辺レールの決まりがついてからの方が失敗が少ないです。

11.はんだを足してポイント切り換え部周辺を仕上げる

ここまで来るとレールの位置(軌間)はそうそうズレませんが、念のためトラックゲージを置きながらはんだします。

まだギャップを入れていないPCボード枕木の絶縁も忘れずに。

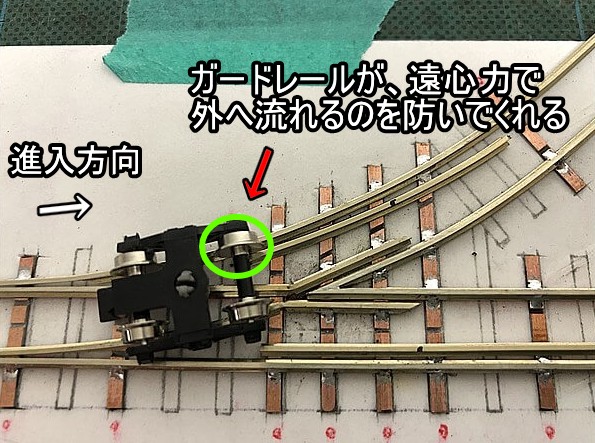

12.ガードレール(護輪軌条)を設置する

レール作成編では作らなかったガードレール(護輪軌条)の設置です。

お恥ずかしい話ですが、ポイントレールを自作するまでは、ガードレールは飾り要素の方が強い(こと模型に関しては)と思っていました。

実際に急半径のポイントレールを自作すると、ガードレール(護輪軌条)の重要性に気づかされます。

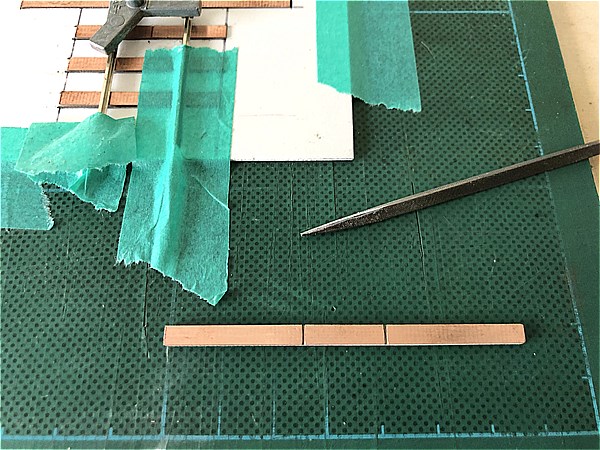

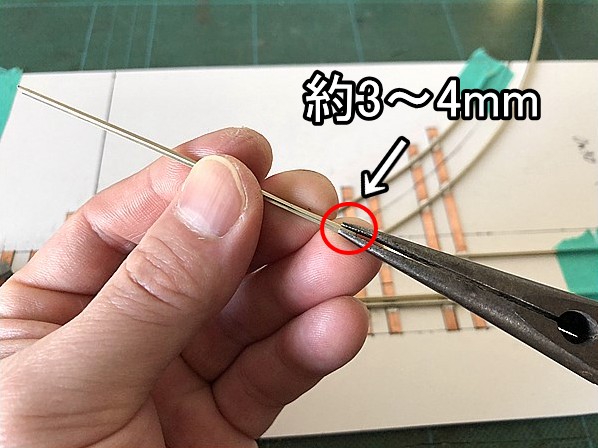

作り方は簡単です。レールの端から3~4mmのところをペンチで曲げ、曲げたところのレール底部を軽くやすって斜めに仕上げるだけです。

設置位置と長さを決めたら反対側も同じように仕上げてはんだします。

自作ポイントの注意点4.ガードレール(護輪軌条)は設置位置が重要!

以下の2点で悩んでいる方

- 車両がスムーズに分岐側(反位)に行かない

- フログ先端に干渉する、もしくは脱線する

ほとんどの場合、ガードレールの位置がずれているか付け忘れです。

台車を手で動かして確認した時はスムーズにいったのに・・・という方、ガードレールの位置(フランジウェイ含む)を確認してみましょう。

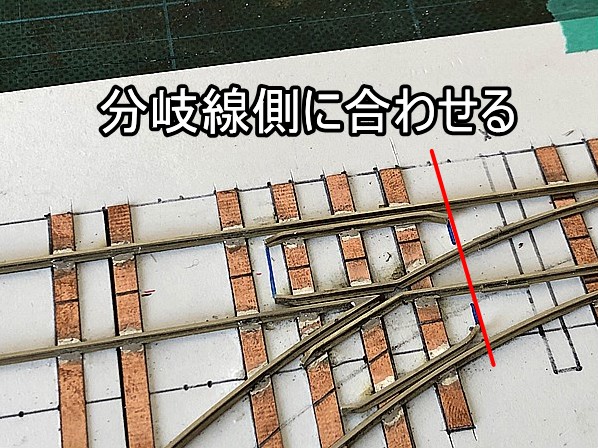

基本線側も同じ要領です。基本線側は直線部分なので、設置位置は分岐線側に合わせるだけです。

設置が完了したら台車を転がして確認しましょう。このくらい滑らかに通過すれば問題ありません。

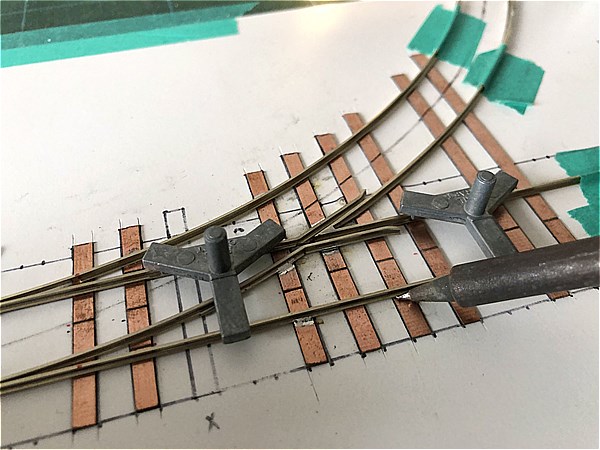

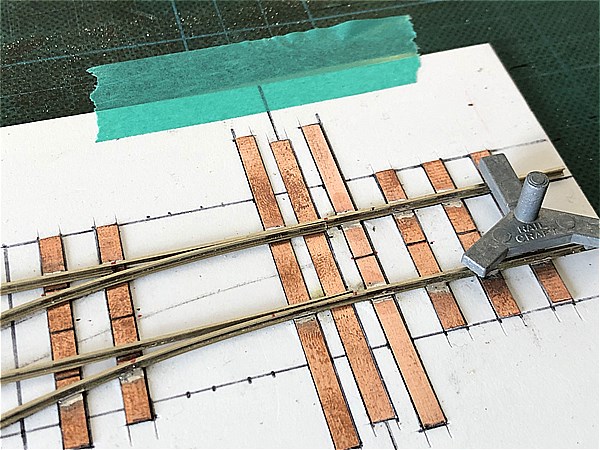

13.ポイント切り換え部(スローバー)をはんだする

いよいよ最後の工程のポイント切り換え部(スローバー)です。

まずはギャップを入れますが、この部分はギャップの位置が非常に重要です。

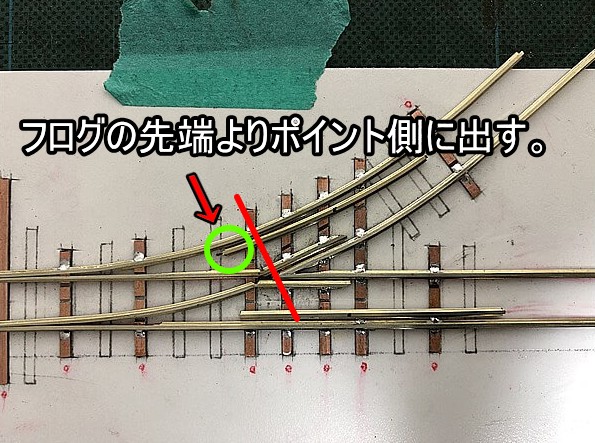

分岐側のリードレール付近に2~3mmのスペーサーを入れ、トングレール(先端軌条)の外側にスミ付けします。

スミ付けしたら台紙(治具)も2~3mmカットします。これがポイント切り換え部(スローバー)の可動域になります。

今度は基本線側のリードレール付近に2~3mmのスペーサーを入れ、同じようにトングレール(先端軌条)の外側にスミ付けします。

自作ポイントの注意点5.レールに触れるとショートする!

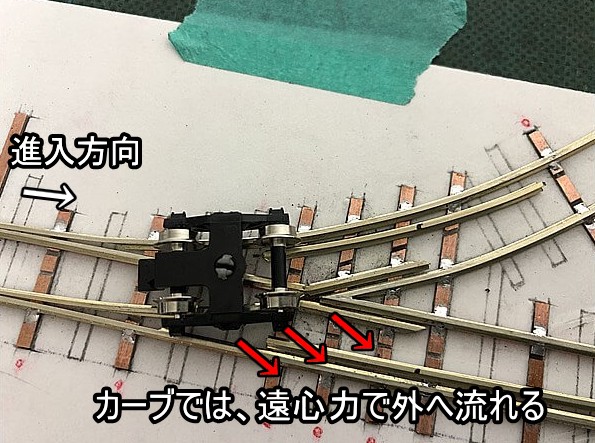

分岐側から進入(背向)する場合、車両は遠心力で外側に流れます。この時車輪が基本線側のトングレール(先端軌条)に少しでも触れるとショートします。

必ず台車を転がし、車輪がトングレール(先端軌条)に触れないことを確認してください。

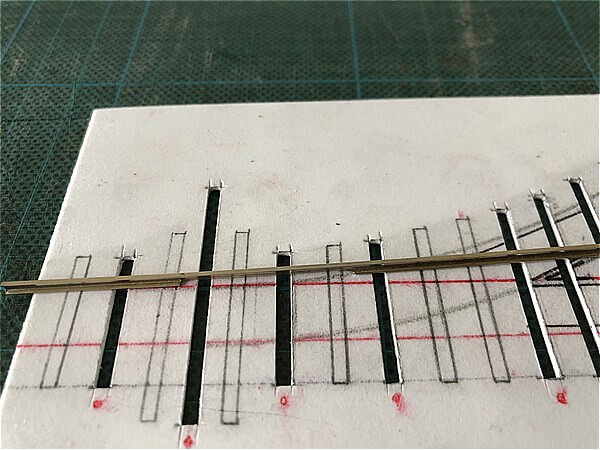

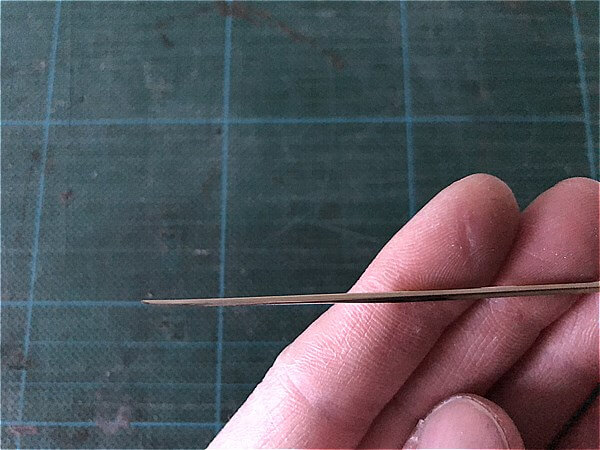

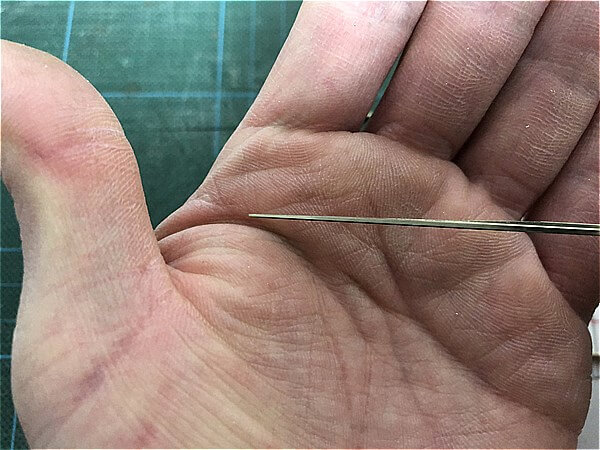

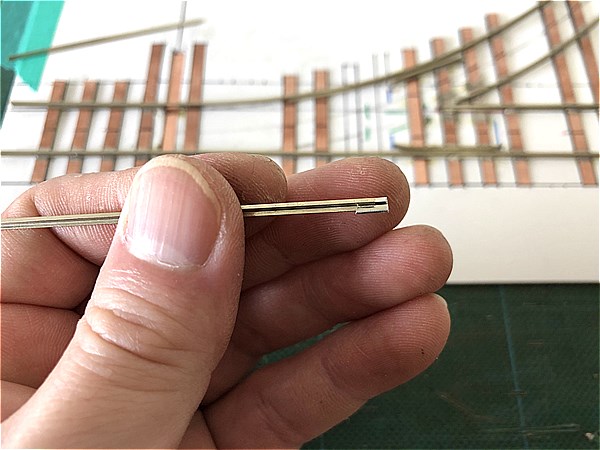

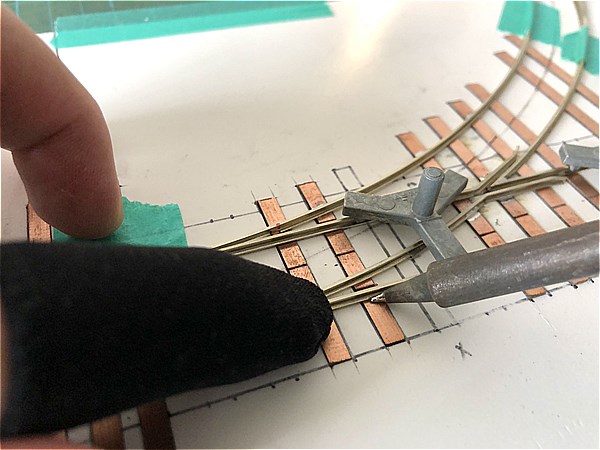

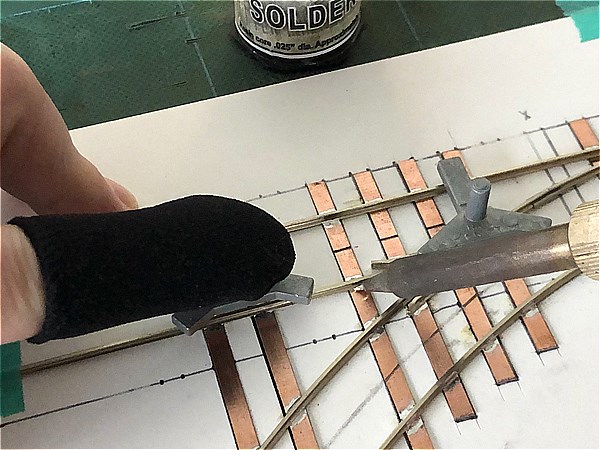

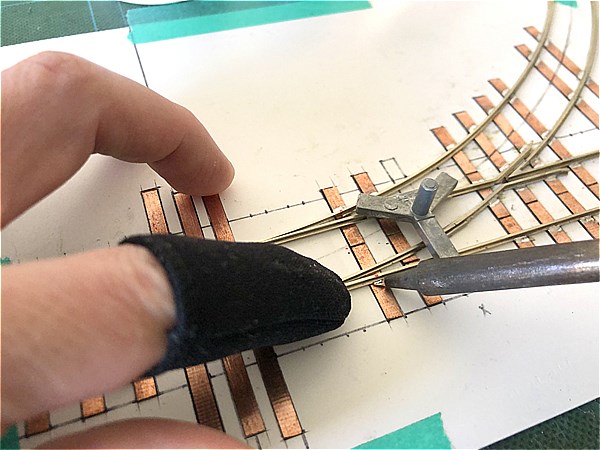

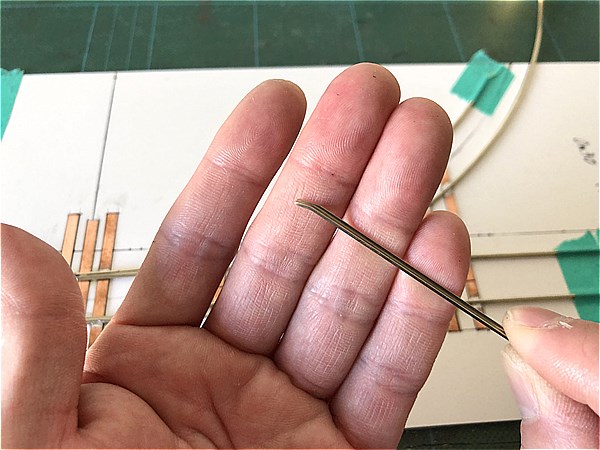

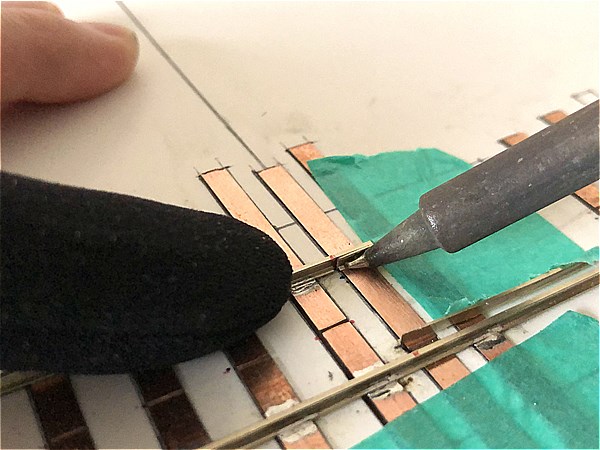

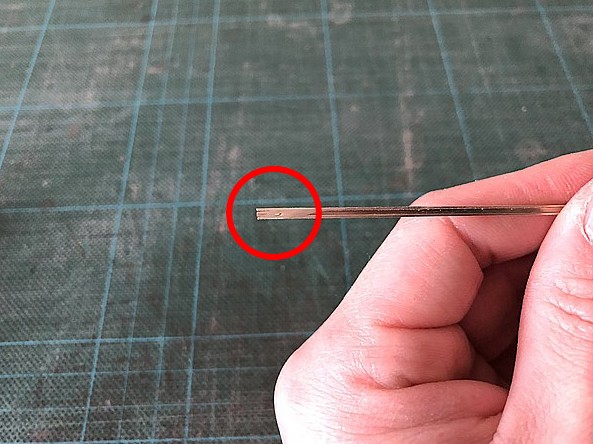

ギャップを入れたらはんだをしますが、トングレール(先端軌条)に補強材(真鍮棒)を入れます。

市販品にはない小半径ということもあり、しっかり曲げ癖を付けていますがトングレール(先端軌条)への負荷が大きくなります。はんだの経年劣化は避けられませんが、少しでも強度を補うことはできないか試行錯誤した末の対策方法です。

台紙(治具)の下にスタイロフォーム(or発砲スチロール)を敷くと作業が容易です。

トングレールに穴をあける

0.4~0.5mmのピンバイスでレールの内側の角に穴をあけます。この時レール底部を欠けさせないように気をつけます。

記事内では画像をわかりやすくするために予備はんだをしていませんが、先に予備はんだをした方がより強度が増します。

真鍮棒を差し込む

支柱として真鍮棒(0.4mm or 0.5mm)を差し込み、レールから少し出る長さまで押し込みます。(下がスタイロフォームなので容易に押し込めるはず)

あまり出し過ぎると車輪に干渉するので注意が必要です。

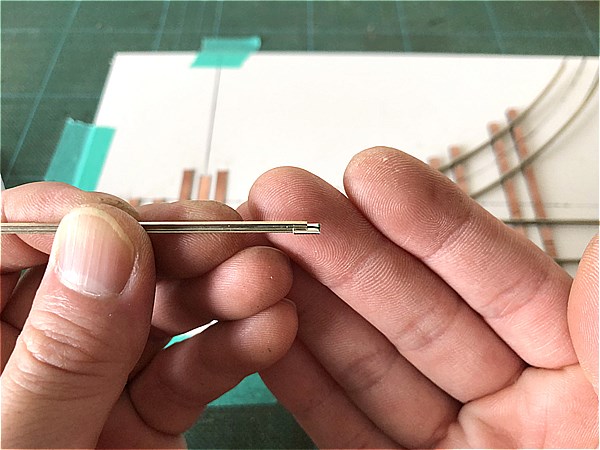

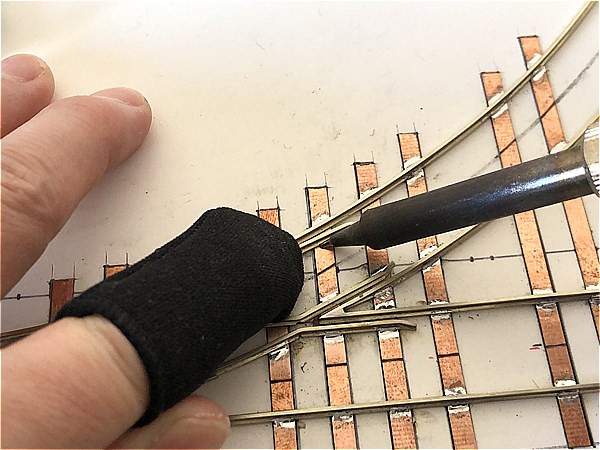

はんだ付けして固定する

はんだを盛って真鍮棒を固定します。1番負荷がかかる部分なので、はんだは気持ち多めに盛ります。

裏側に飛び出した真鍮棒をカットする

ポイント切り換えに支障が出ないように、裏側に飛び出した部分をカットしてヤスリで平らに整えれば補強終了です。

分岐線側も同じ要領で補強します。

真鍮棒を支柱にして、レールとスローバー(切り換え部)を一体化させることで、レール片側しかはんだできない強度不足を補えていると思います。

レールとPCボードを貫通させ、真鍮棒の頭を少し出しておくことで、はんだが経年劣化してもトングレールがピンで固定されている状態を目指しました。

動作を確認したらすべてのはんだ工程は終了です。

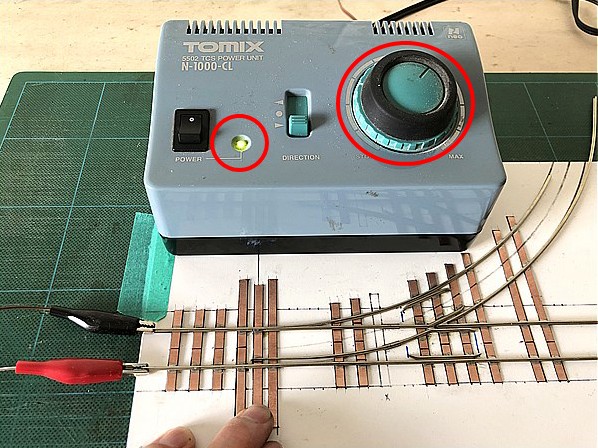

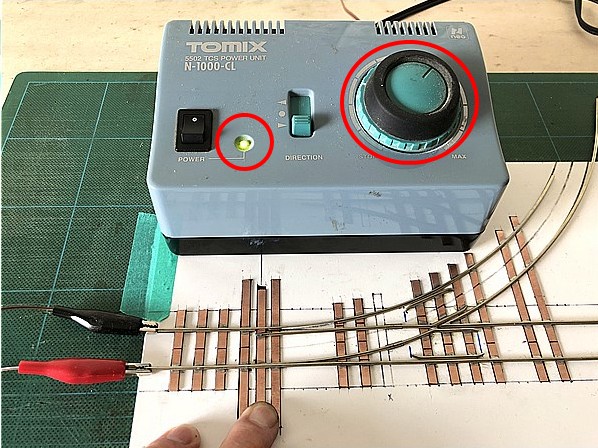

自作ポイントの注意点6.通電及び走行確認をしておく!

すべてのはんだ作業が終わったら、この時点で通電確認と動力車を使った走行確認をします。レイアウトに組み込んでから通電不良が発覚するとかなり萎えるので、早めの確認がおすすめです。

まずは電気的な問題(ショート)を確認します。それぞれのポイントの状態で、パワーパックのランプが赤に変わらなければ問題なし。赤に変わる場合は、ギャップの入れ忘れによりショートしているということになります。

問題がなければ実際に動力車で走行確認します。

「自作ポイントあるある」かもしれませんが、"台車で確認した時は問題なかったのに・・・"なんてこともあるので、必ずレイアウトに組み込む前に確認しましょう。

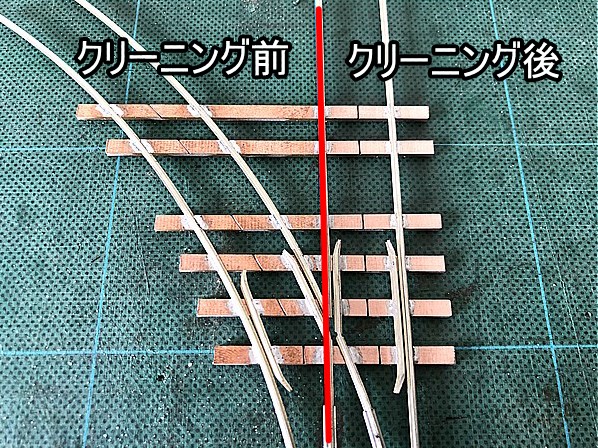

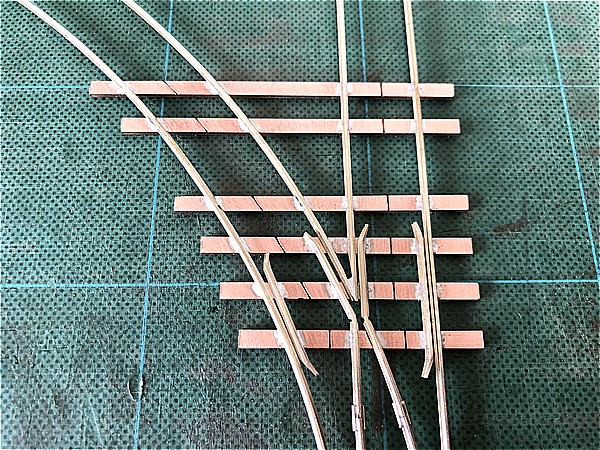

14.はんだ及びPCボード枕木のクリーニング

最後にワイヤーブラシと無水エタノールではんだとフラックスをクリーニングしましょう。無水エタノールをシュッと吹きかけ、ブラシを少し斜めに当てながらゴシゴシと。

比較してみるとよくわかりますが、かなりきれいになります。これも仕上がりを左右する大事な工程です。

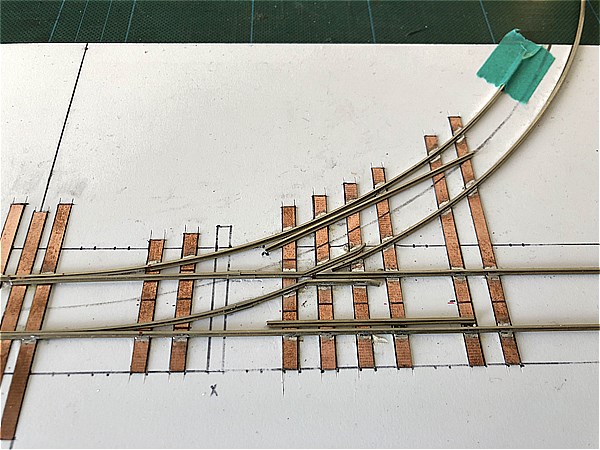

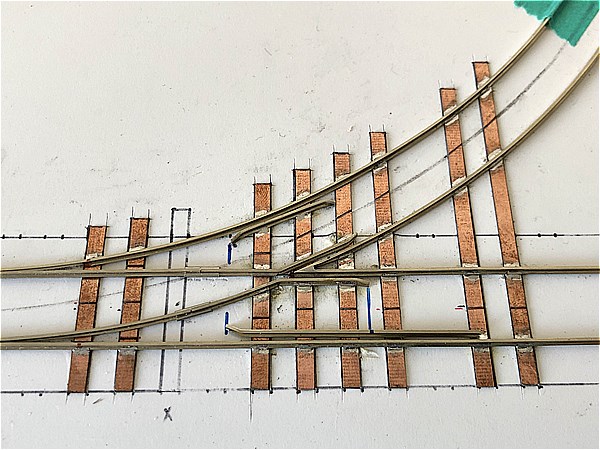

14.自作ポイントレールの完成!

余分なレールをカットしたら完成です。木枕木はレイアウトに組み込む際に木工ボンドで固定します。お好みでスパイクを併用してください。

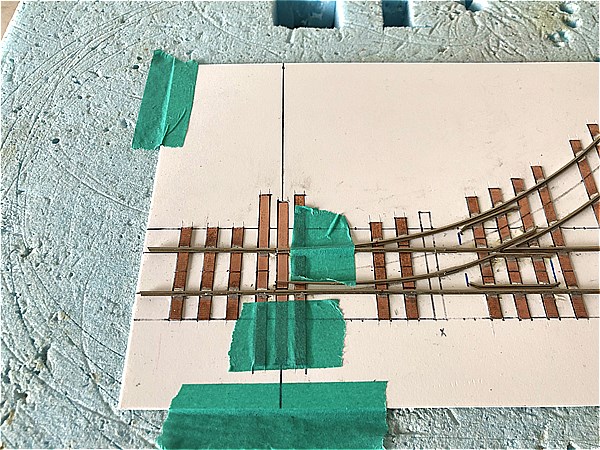

自作ポイントレールをレイアウトに組み込む

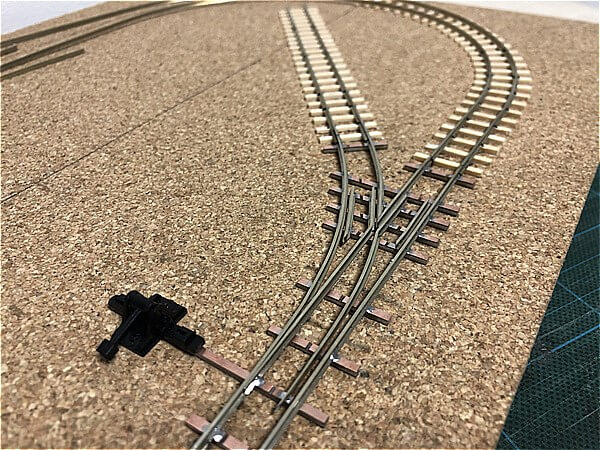

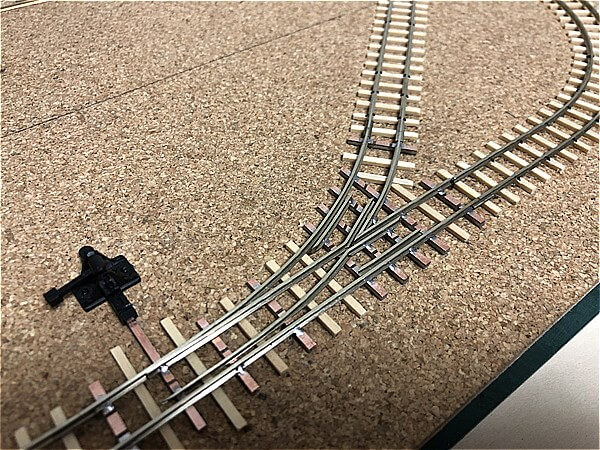

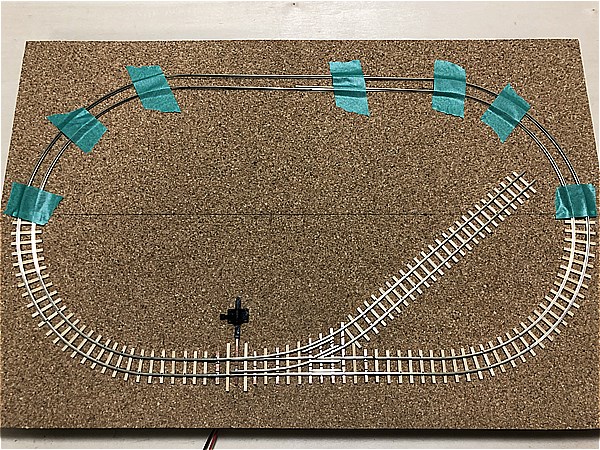

画像はHOe(軌間9mm)の半径140mmで制作したポイントレールを約A3サイズのレイアウトに設置したところです。

枕木を足すとまた雰囲気が変わります。あとは実際に車両を走らせて最終チェックをします。

自作ポイントレールの通電方式

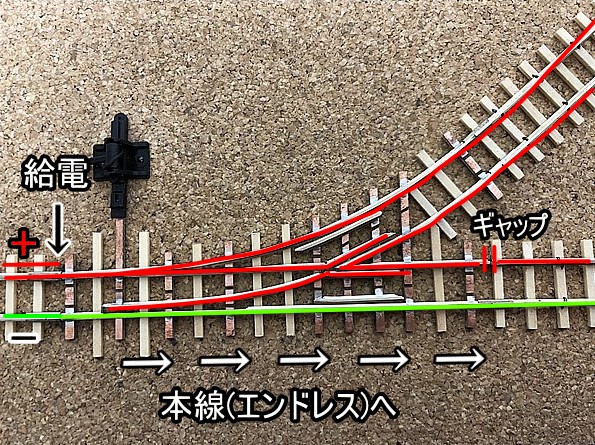

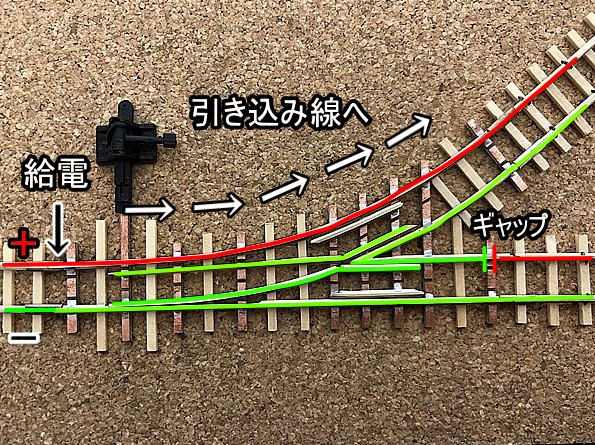

PCボードのギャップのところ【はんだ編1.】でも書きましたが、通電方式はPECOの選択式や篠原模型のポイントレールと同様です。

給電とレールギャップは一箇所ずつ。開通していない側のレールを”同極性”にします。

|  |

試走に使ったのは、ワールド工芸のポーターです。ホイールベースが約17mmの車両ですが、スローでも停まることなくスムーズに通過してくれました。

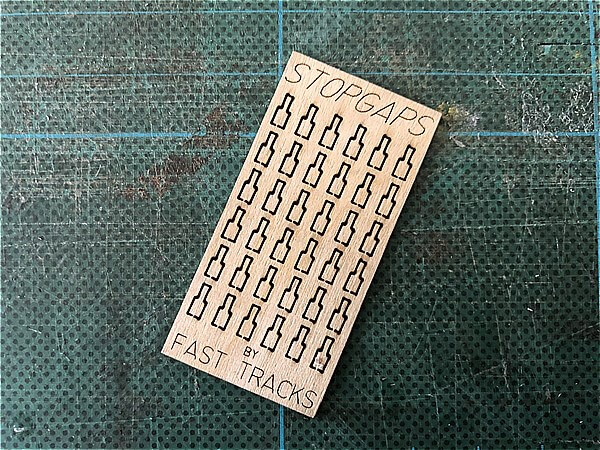

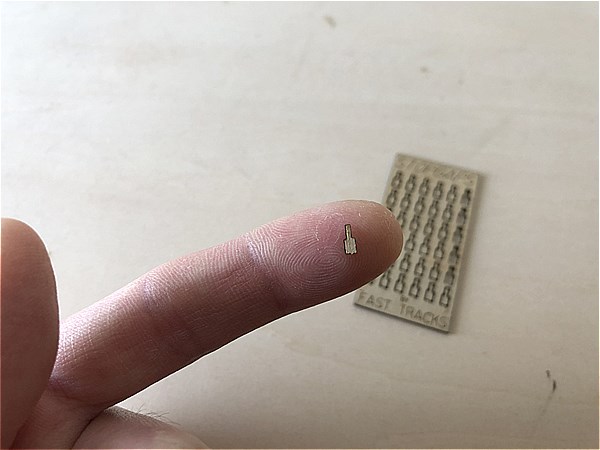

引き抜きレールのギャップ(絶縁)について

引き抜きレールのギャップ(絶縁)におすすめなのが、ファストトラックスのレールギャップ(コード70以上用)です。

レールの断面型にレーザーカットされています。ギャップを入れたい箇所に立てて、レールで挟み込んでから上部をカットするだけ。

こちらはOn30(軌間16.5mm)の半径210mmで製作したポイントレールを、B2サイズのボードに設置したレイアウトです。

自作ポイントレール【まとめ】

おつかれさまでした。以上で自作ポイントレールの解説は終了です。

説明不足な箇所もあるとは思いますが、使える記事を目指して定期的に加筆修正していきますので、自作の際の参考にしていただければ嬉しく思います。

貴重なアドバイスや応援メッセージをいただいた皆様には心より御礼申し上げます。これからも少しでも誰かのお役に立てるよう、とにかく手を動かして挑戦して参ります。

それでは最後にまとめとして、自作ポイントレールのメリットとデメリットで締めたいと思います。

自作ポイントレールのメリット

- 好きな半径で自由に作れる(市販品にはない小半径も可能)

- 小型車両でもスローで通過できるポイントを作れる

- 通電方式(選択式か非選択式か)を好みで選べる

- 好きなゲージ(レール幅)のポイントレールを作れる

- "材料費"が安上がり

自作ポイントレールのデメリット

- 制作に必要な"道具"が多い

- 道具などの初期投資に費用がかかる

- 手間がかかる(肩がこる)

この記事で紹介した商品

以下のリンクよりナローゲージショップの商品ページへ移動します。