「自分でポイントレールを作ってみたい」、「キット商品にしてほしい」。そんな声を形にした商品がついに完成しました。

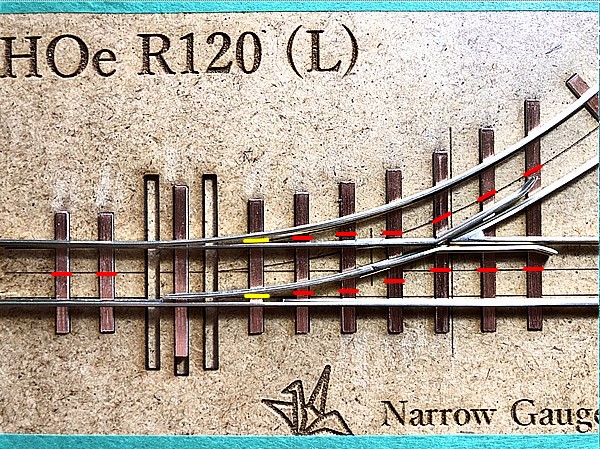

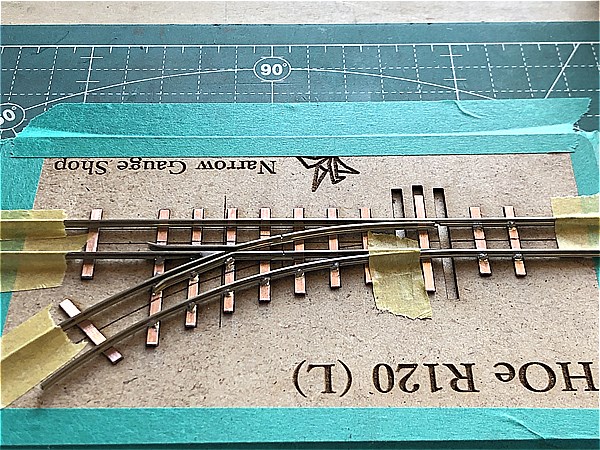

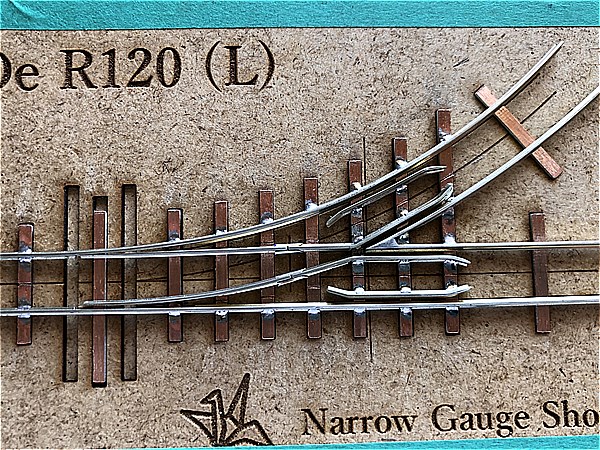

ナローゲージショップオリジナル "HOナロー用自作ポイントレール作製キット(R120mm)"

特徴はなんと言っても、自作ポイントレール製作において最も重要で難易度が高いレールパーツがすでに完成しているところ。

PCボード枕木もセットになっているので、レーザーカットされた治具(台紙)に合わせてはんだするだけです。

この記事では、HOナロー用自作ポイントレール作製キットの"説明書"を兼ねて、手順を解説します。

以下の動画解説もあわせて参考にしてください。

・…━… 目次 …━…・‥

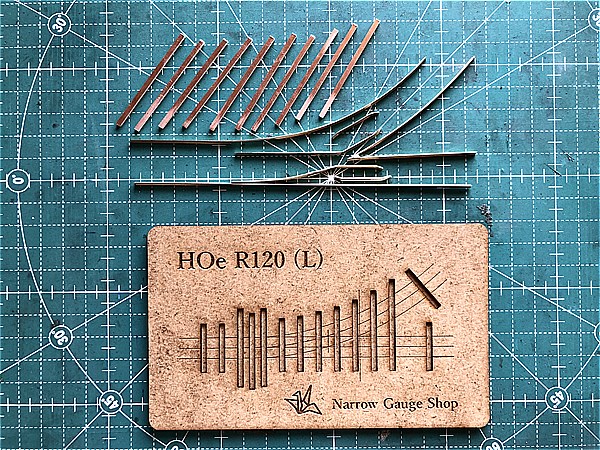

"HOナロー用自作ポイントレール作製キット(R120mm)"のセット内容

まずは気になるHOナロー用自作ポイントレール作製キットのセット内容を解説します。

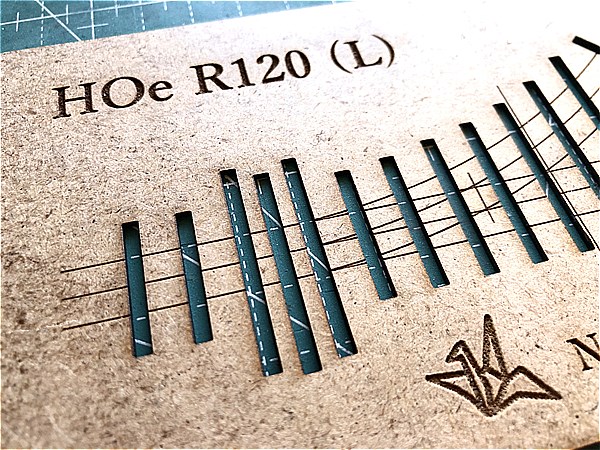

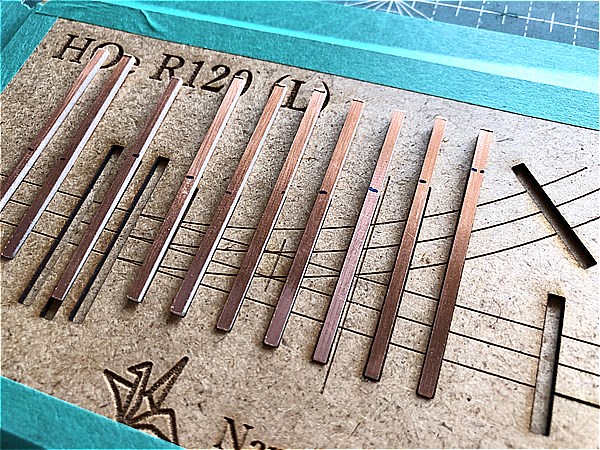

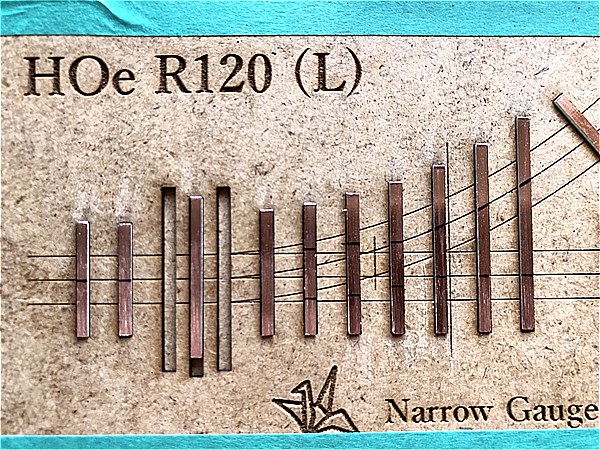

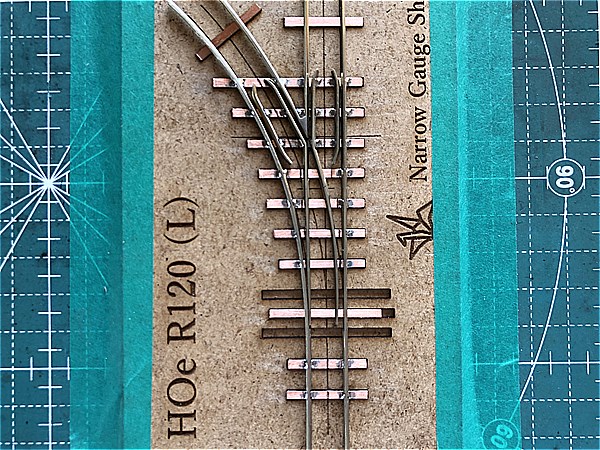

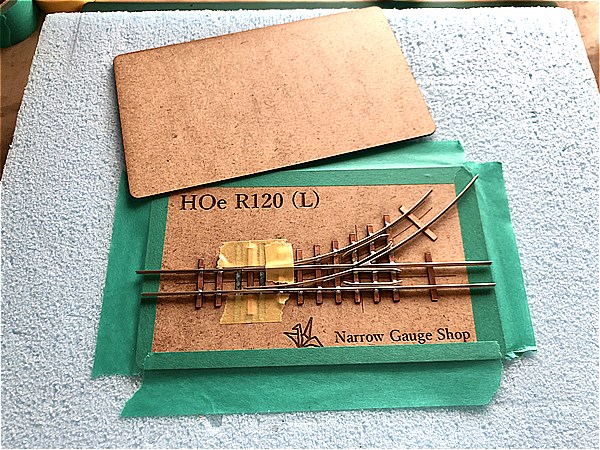

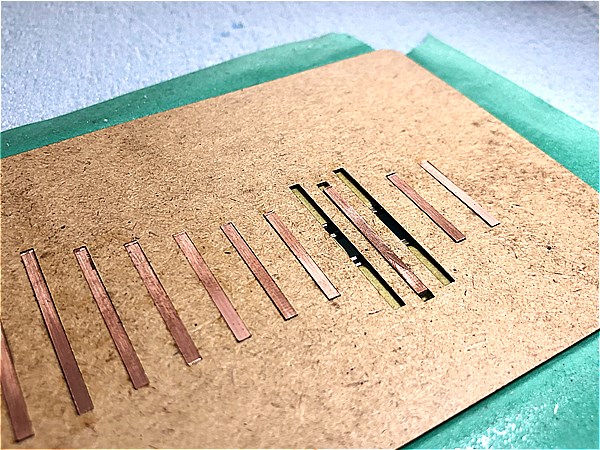

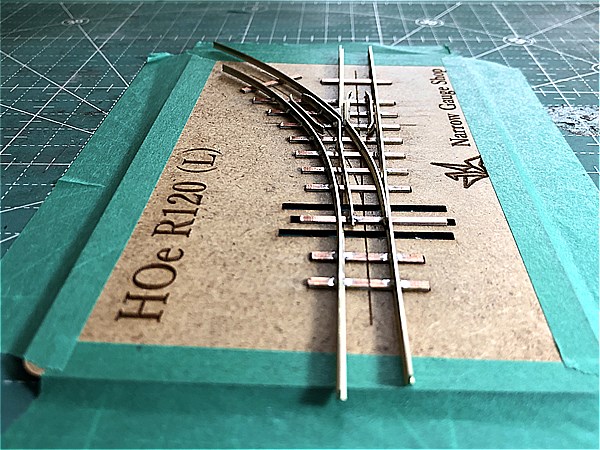

治具(台紙)

MDFをレーザーカットした治具(台紙)です。

枕木部分を切り抜いてあるので、PCボード枕木(木枕木)をカットしてはめ込みます。

レール幅(9mm)や軌道芯、フログの先端の位置がわかるようにガイド線も付けてあります。

レールパーツ各種

ポイントレールを構成するレールパーツ各種。

冒頭でも書いたように、すでに完成されたレールパーツがセットになっているのが最大の特徴です。

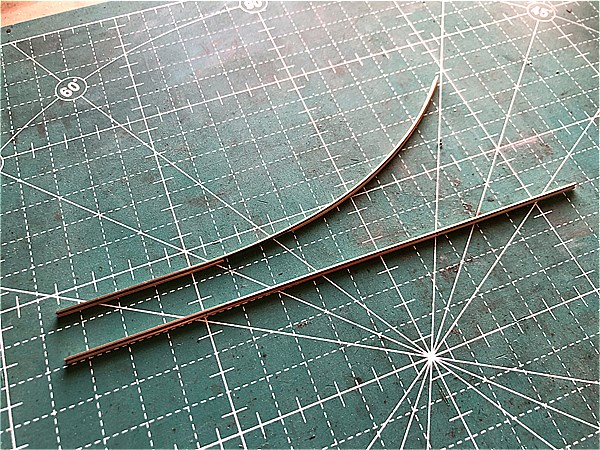

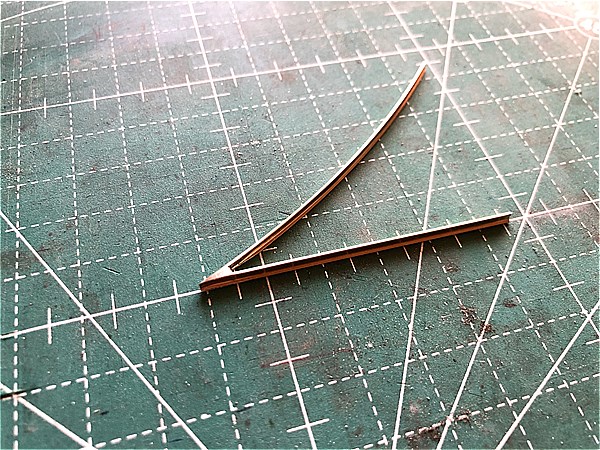

ストックレール&主レール

分岐側は、レールベンダーで曲げ癖(約R120mm)をつけています。

トングレールが収まる部分のレール底部もヤスってあります。

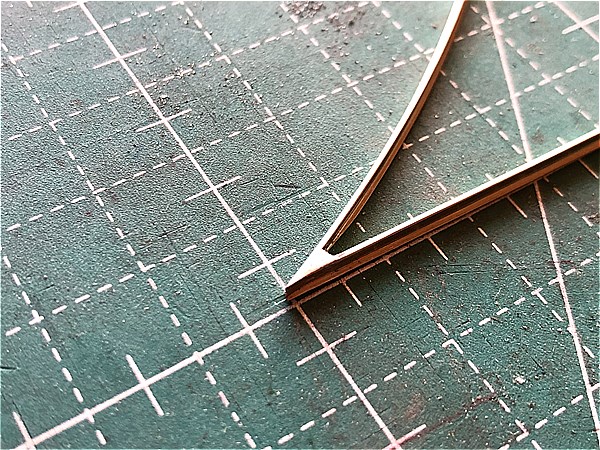

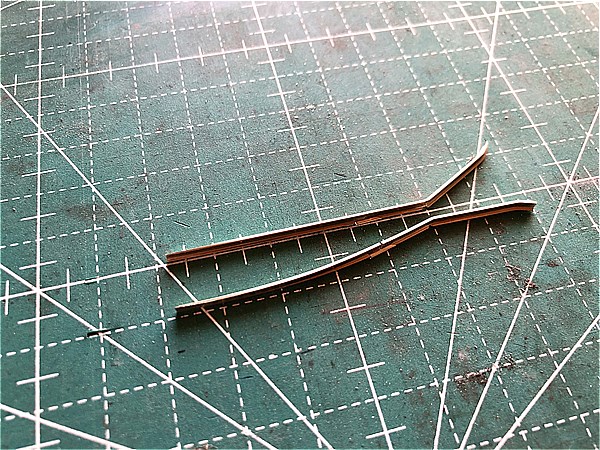

フログ(クロッシング)&フログレール

ノーズレールをはんだして、フログ部も完成済みです。

自作ポイントレールを作り始めた頃は、このパーツを正確に作るのに苦戦したものです。

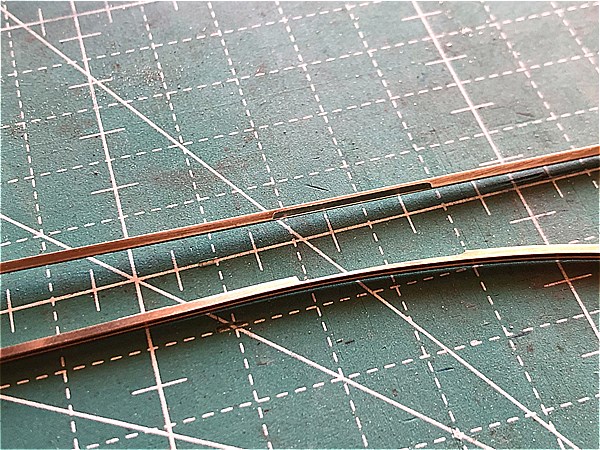

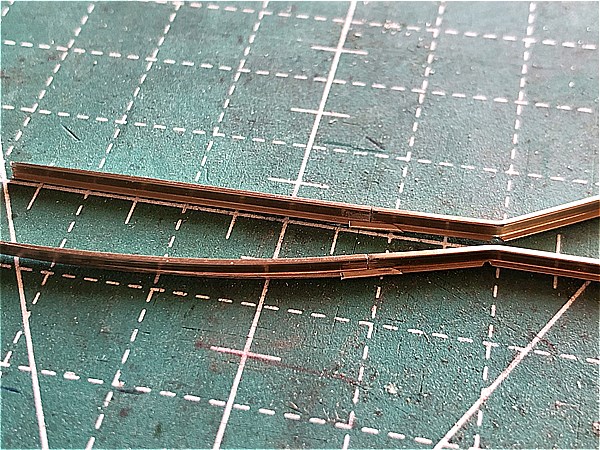

トングレール(先端軌条)・リードレール・ウイングレール

トングレールとリードレールをPECOのジョイナー(SL-310)でジョイントしてあります。

分岐側は、約R120mmに合わせて曲げ癖をつけています。

ガードレール(護輪軌条)

お恥ずかしい話ですが、ポイントレールを自作するまでは、(こと模型に関しては)ガードレールは飾り要素が強いと思っていました。

実際に急半径のポイントレールを自作すると、ガードレール(護輪軌条)の重要性に気づかされます。

必要な道具

製作に必要な道具たちをご紹介します。

いくつもポイントレールを自作してきた当店が"あった方が良い"と思うものです。

- はんだ用ツール一式

- 金ヤスリ

- 三角ヤスリ(ギャップカッティングツール)

- キサゲ刷毛(ワイヤーブラシでも可)

- クラフトニッパー

- 台車(走行確認用)

- トラックゲージ

- マスキングテープ

- (無水エタノール) ※フラックスの洗浄用

最近は100円ショップで揃えられるものも多いですが、いろいろな道具を使ってみてわかったことは、「良い道具は己を助けてくれる」ということです。

無水エタノールはフラックスの洗浄用です。電子回路基板ではないので必須ではありませんが、やっておくと安心です。

3つの重要な道具

- トラックゲージ

- 台車

- マスキングテープ

どれも重要な道具ですが、この3つはポイントレールの精度をかなり左右します。

トラックゲージは、精度の高いものを自作できるのであれば問題ありませんが、できれば専用のものをおすすめします。ちなみに、当店ではファストトラックスやマイクロエンジニアリングのゲージ治具を愛用しています。

台車は、フログ部の通過確認などで活躍します。ポイントレール製作において、実際に台車を転がして走行確認するのは非常に重要です。

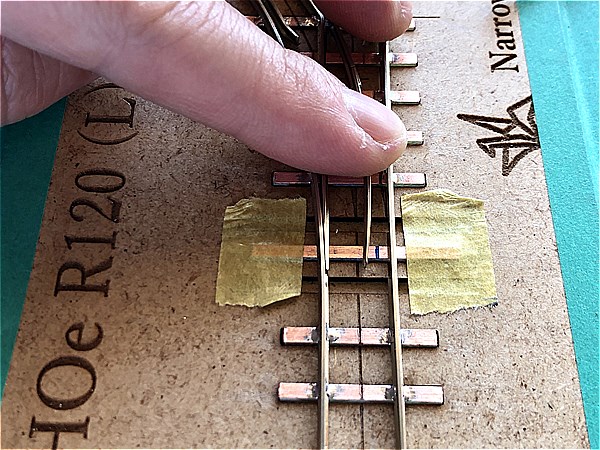

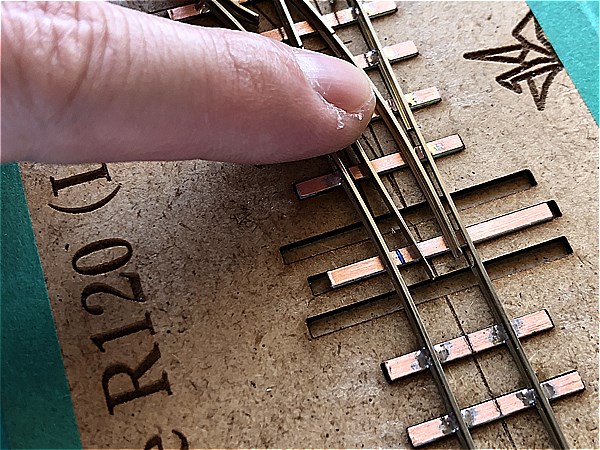

マスキングテープは、レールの仮止めに大活躍します。指で抑えきれない箇所などは、マスキングテープで仮止めすると作業がはかどります。

HOナロー用自作ポイントレールの作り方

それでは実際にキットを使って、ポイントレールを作製していきます。

手順としては以下のとおりです。

- PCボード(枕木)を切り出す

- PCボード(枕木)にギャップを入れる

- フログレール

- トングレール・リードレール・ウイングレール(分岐線側)

- ストックレール&主レール(分岐側)

- トングレール・リードレール・ウイングレール(基本線側)

- ストックレール&主レール(基本側)

- はんだを足す

- ガードレール(護輪軌条)

- トングレール(先端軌条)

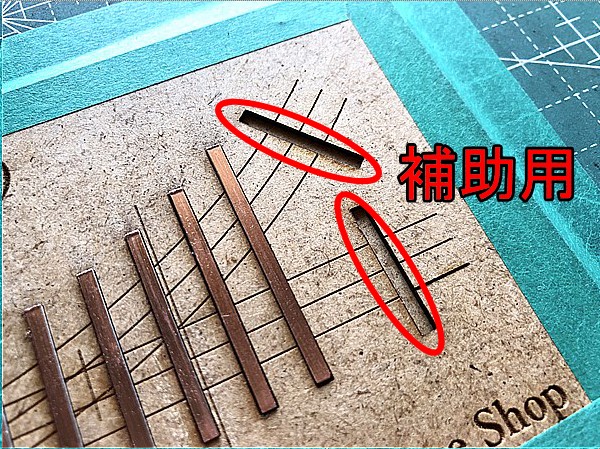

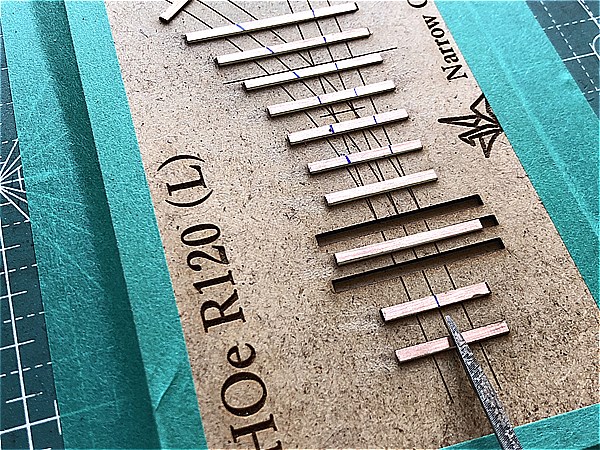

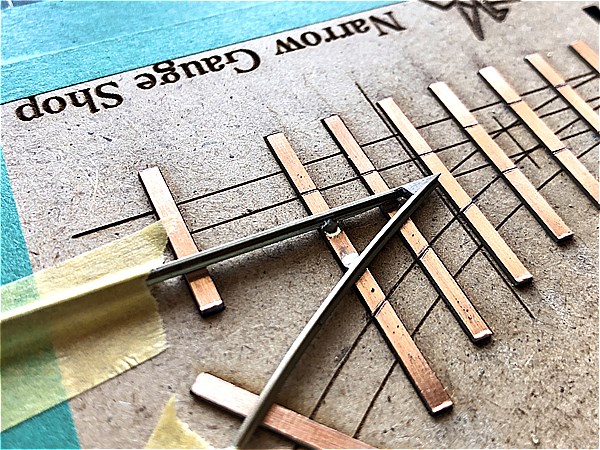

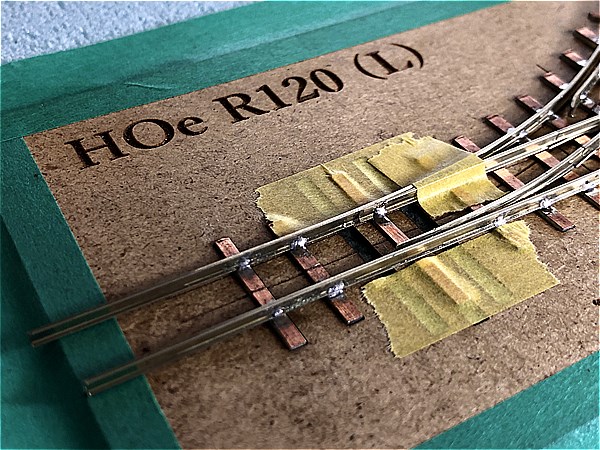

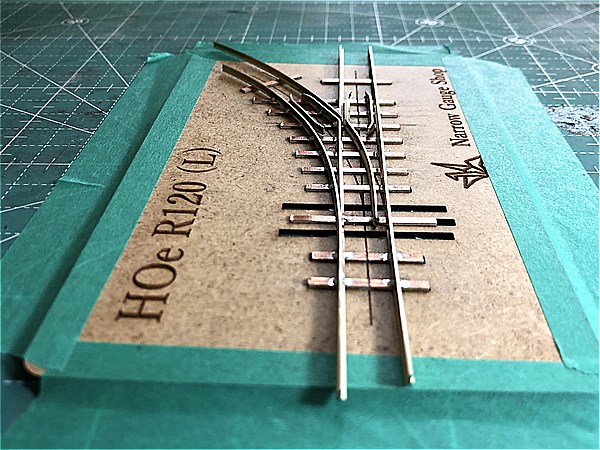

1.PCボード枕木を切り出す

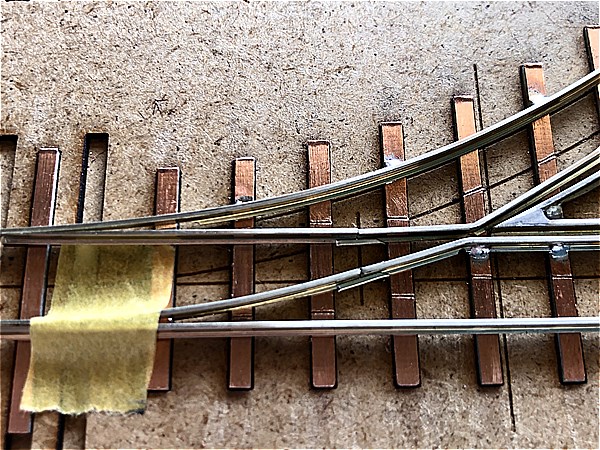

治具に合わせてPCボード枕木を切り出します。

カット面は、金ヤスリで整えてあげると綺麗に収まります。

画像では、スローバーの両隣りは木枕木にするので空けてあります。

スローバーは、"3cm"にカットしてください。残りのスペースは、トングレールの可動域になっています。

治具の右端の2箇所は、高さ調整の"補助用"です。これを入れておくと、レールを押さえた時に高さが安定します。

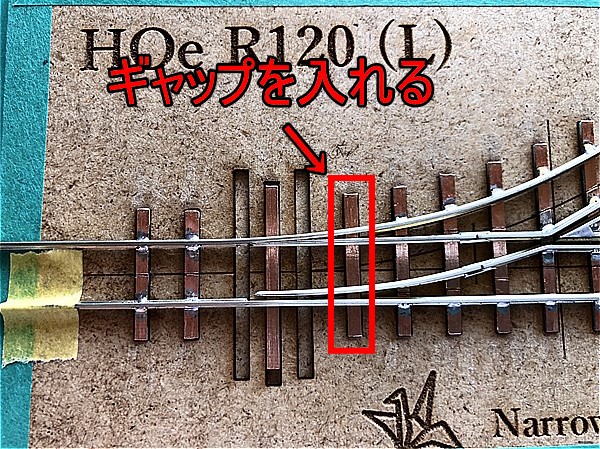

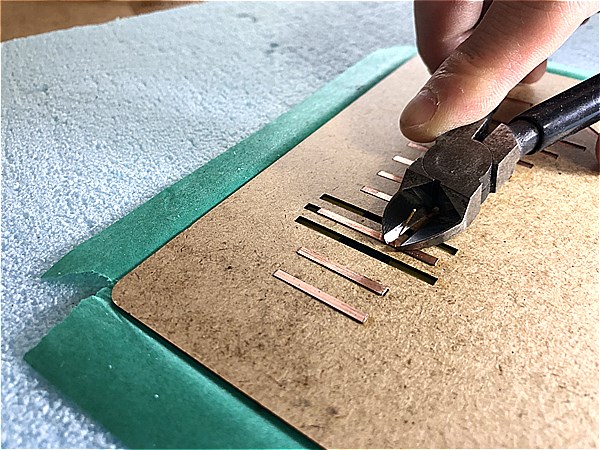

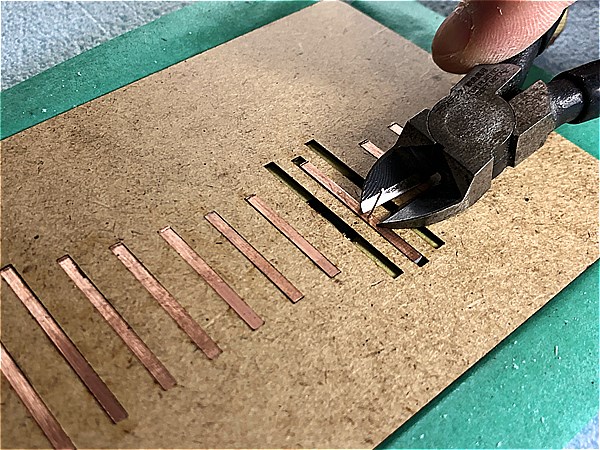

2.PCボード枕木にギャップを入れる

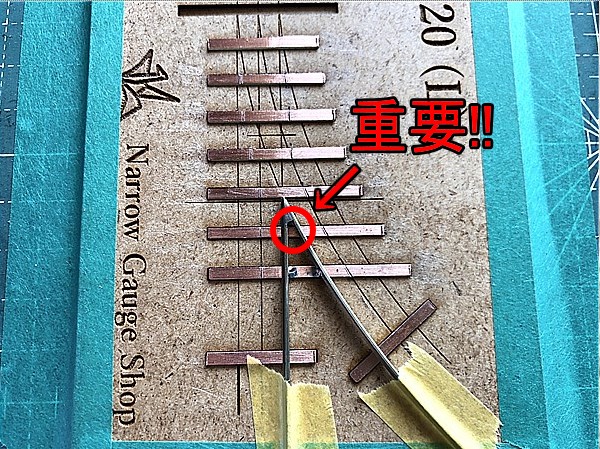

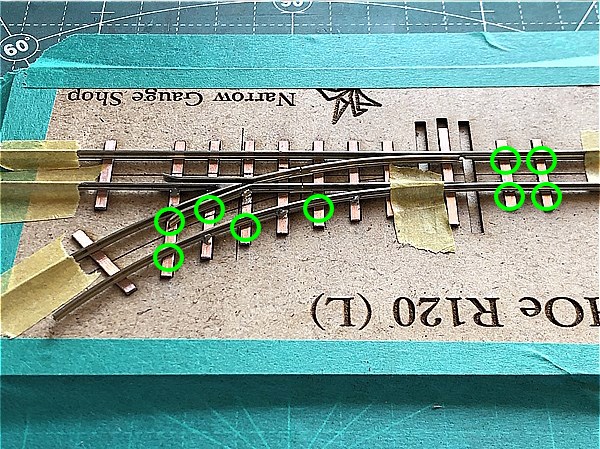

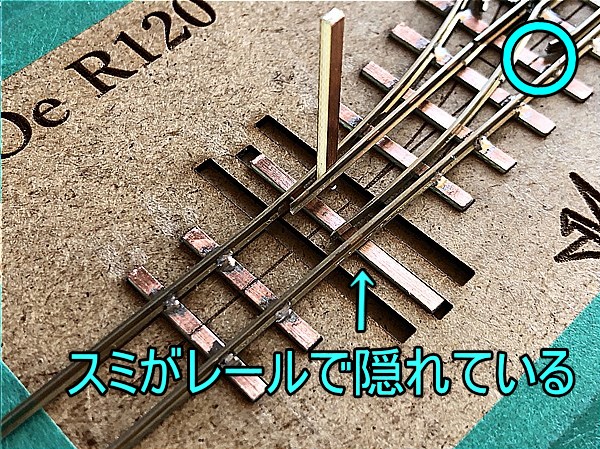

PCボードは表面が導電帯になっているので、ショートしないようにギャップを入れます。まずはギャップを入れる位置にスミ付けしましょう。

軌道芯に"合わせて良い箇所"と"そうでない箇所"があるので注意してください。

スローバーと赤丸で囲んだ枕木は、後回しにします。レールを仮置きしてみるとわかりますが、トングレールとストックレールのわずかな隙間に入れなければならないので、ある程度レールを固定してからやりましょう。

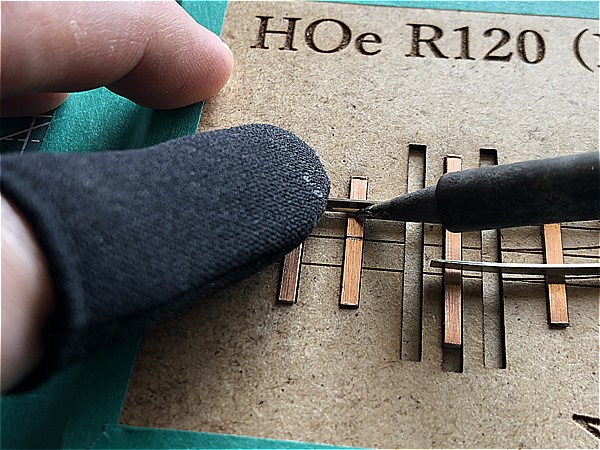

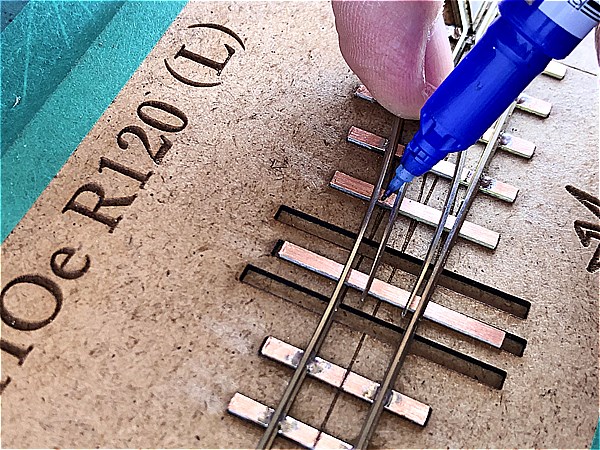

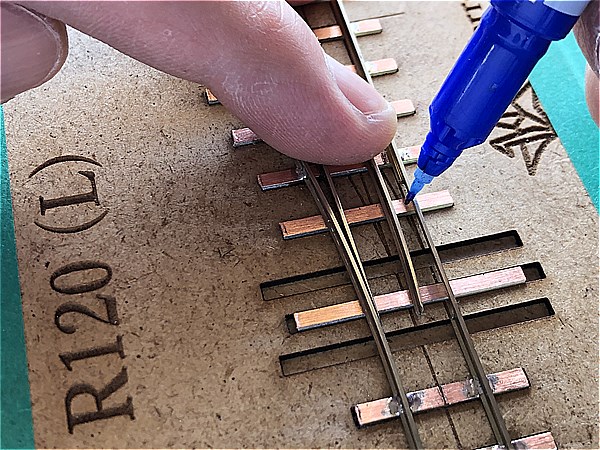

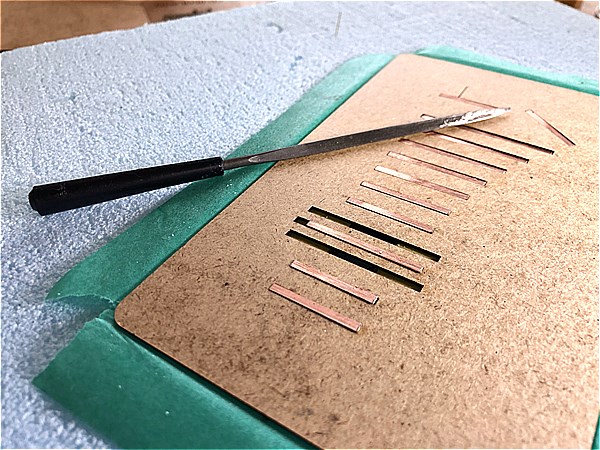

三角ヤスリ(ギャップカッティングツール)でギャップを入れます。PCボードの銅板に切れ目を入れるイメージです。

しっかりギャップが切れていないと通電不良になるので確実に。

※スローバーの両隣りもPCボード枕木にする場合は、そちらのギャップも忘れずに。

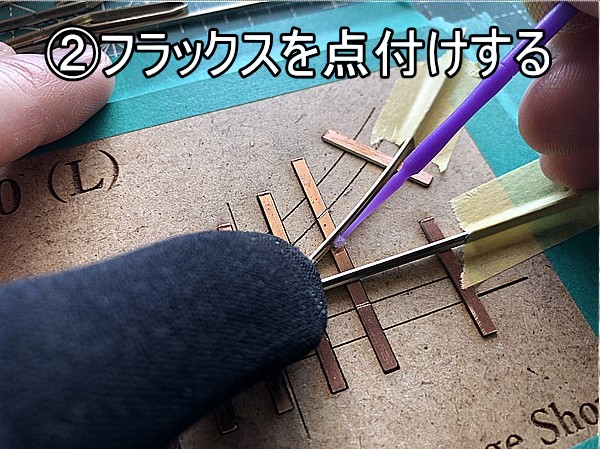

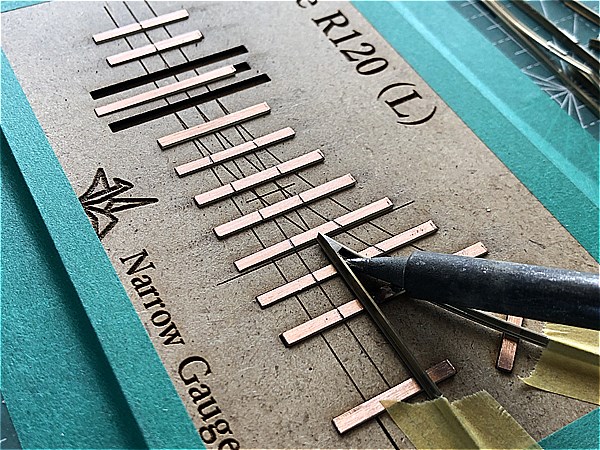

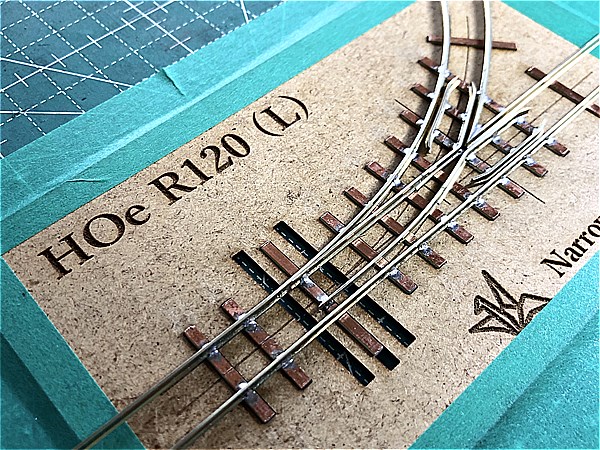

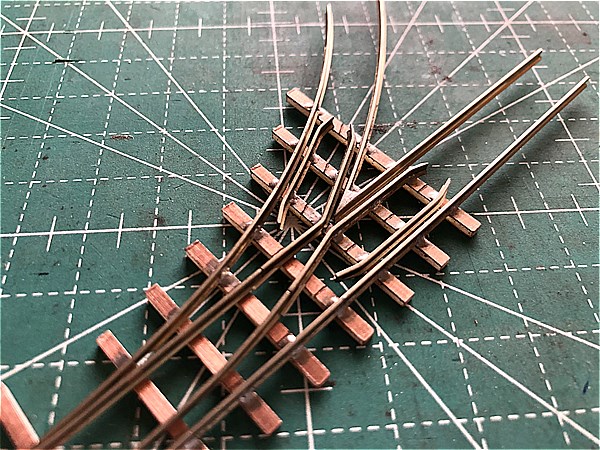

3.フログレールをはんだする

最初にはんだするのはフログレールです。フログレールに合わせて、他のパーツをはんだしていくので正確に固定しましょう。

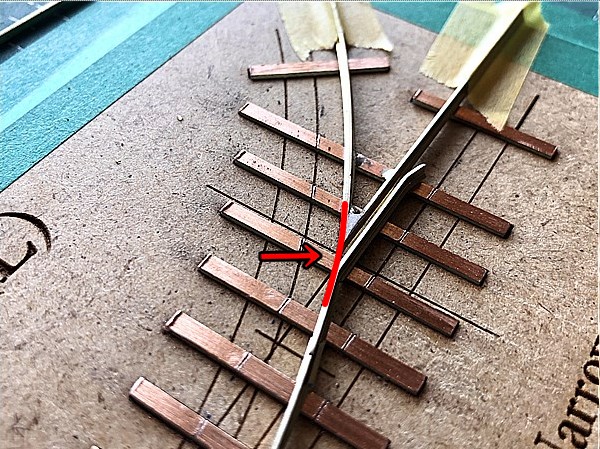

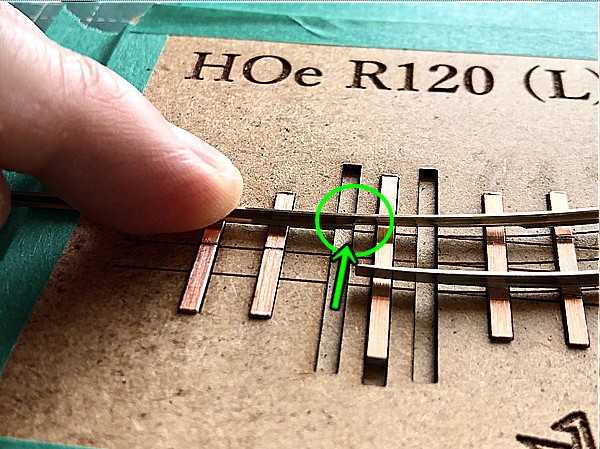

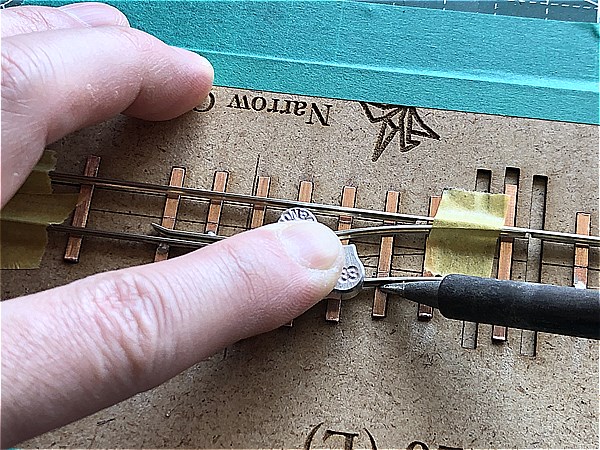

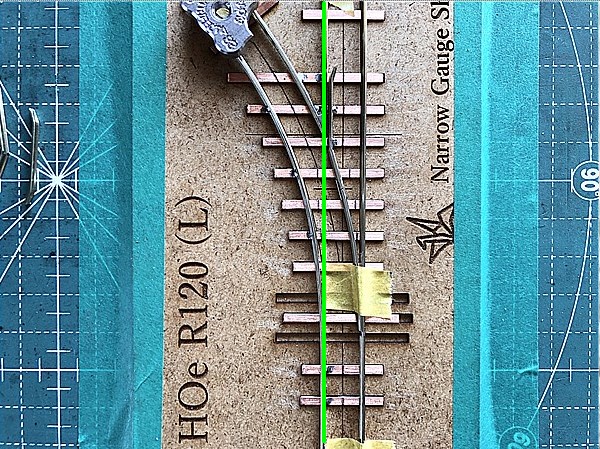

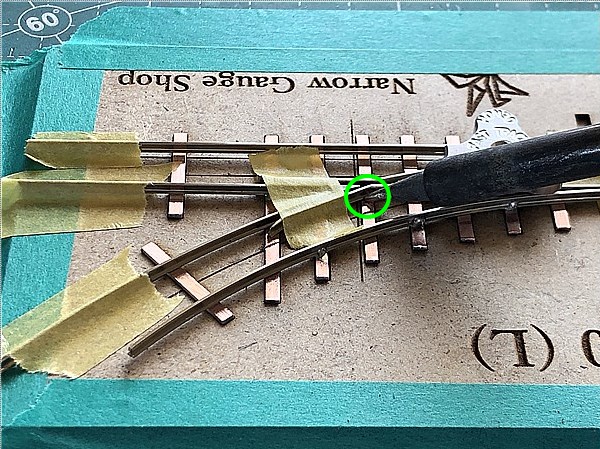

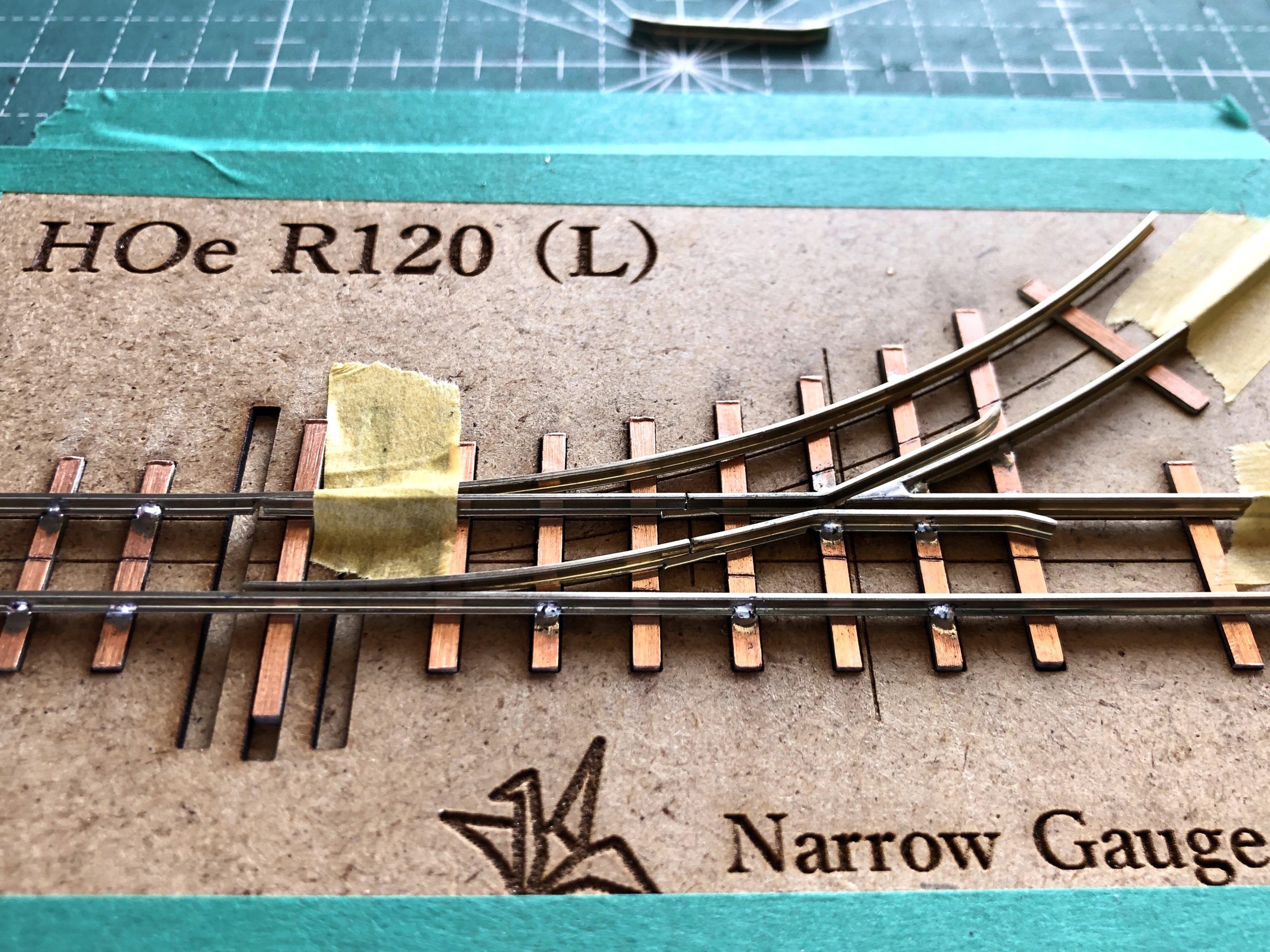

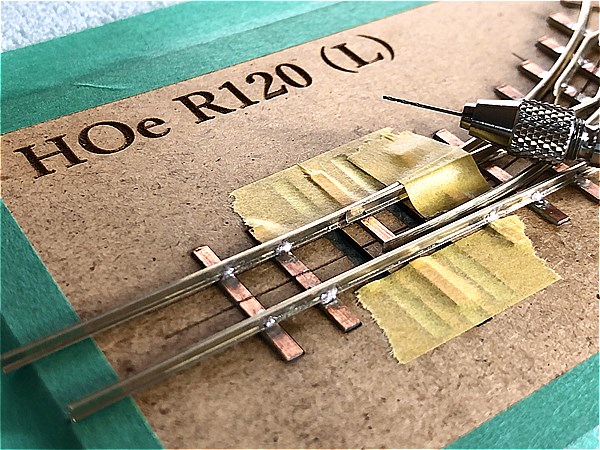

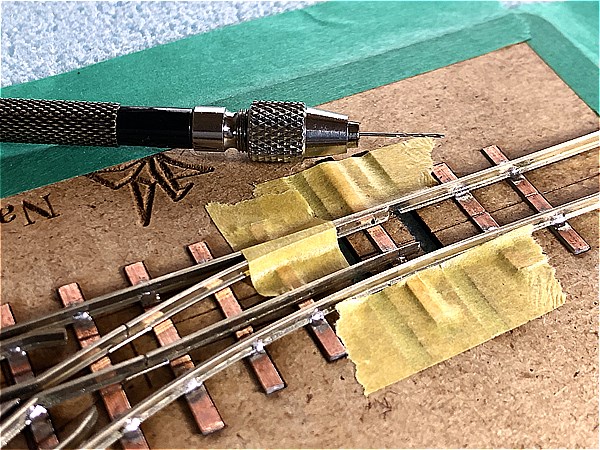

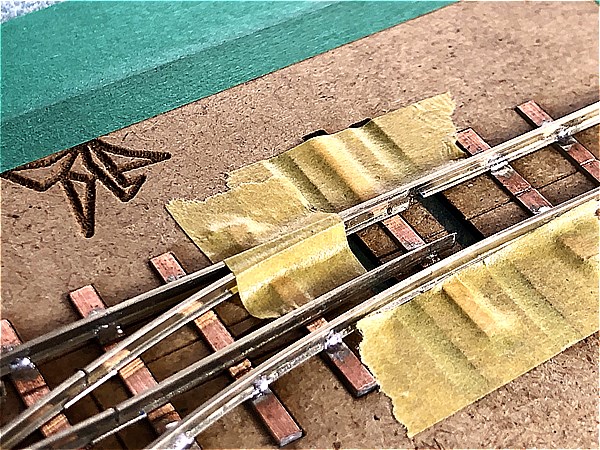

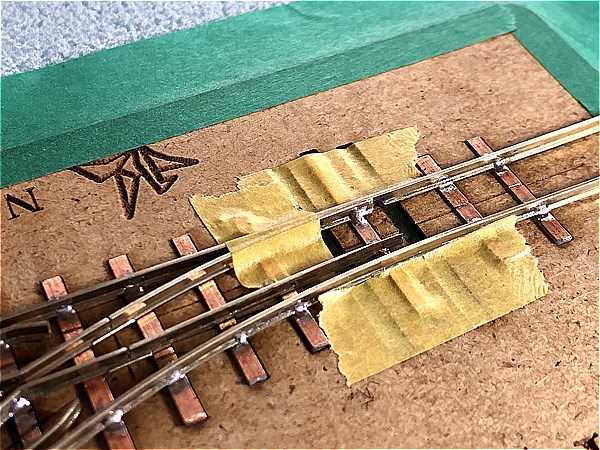

治具のガイド線に合わせて、ズレないようマスキングで仮止めします。

どっちが先でも構いませんが、わたしはいつも分岐線側からはんだします。

"きれいにはんだするためのコツ"は・・・

- しっかり温める

- フラックスを点付けする

- はんだが溶けていくまで動かさない

基本側もはんだしたら、赤丸で囲んだ重要箇所をはんだします。

2箇所はんだしてズレないからといって、ここをやらないでいると通電不良が起こりやすくなります。

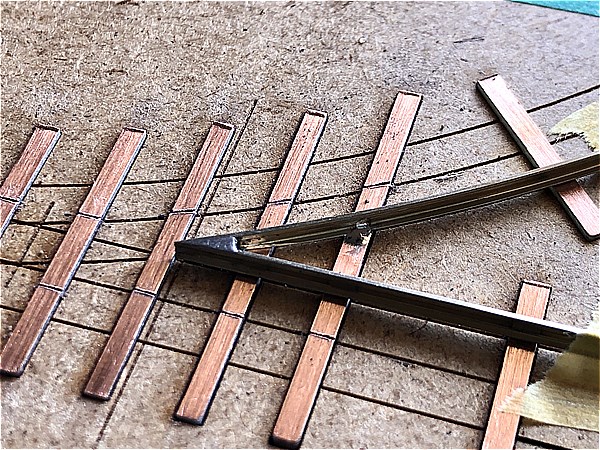

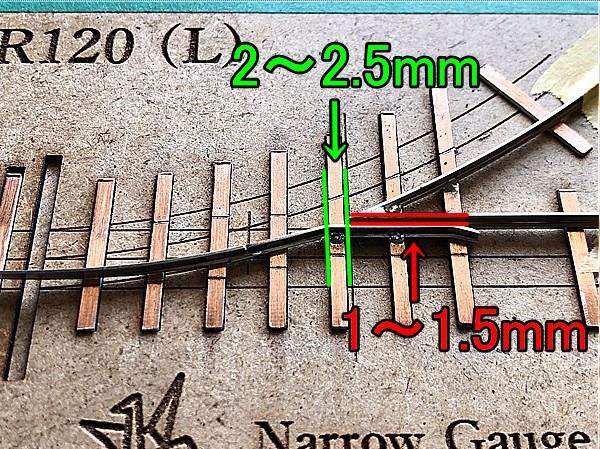

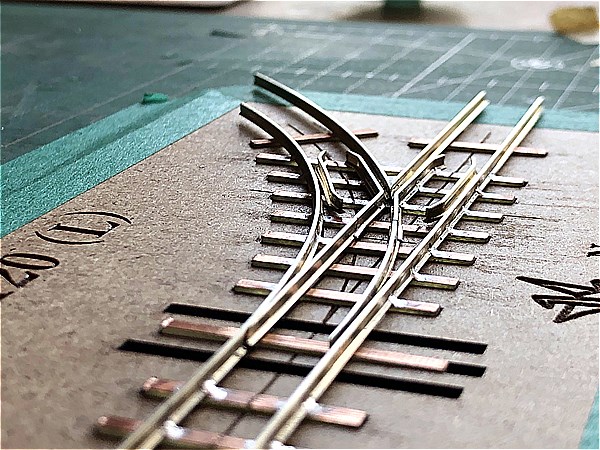

4.トングレール(先端軌条)・リードレール・ウイングレール(分岐線側)をはんだする

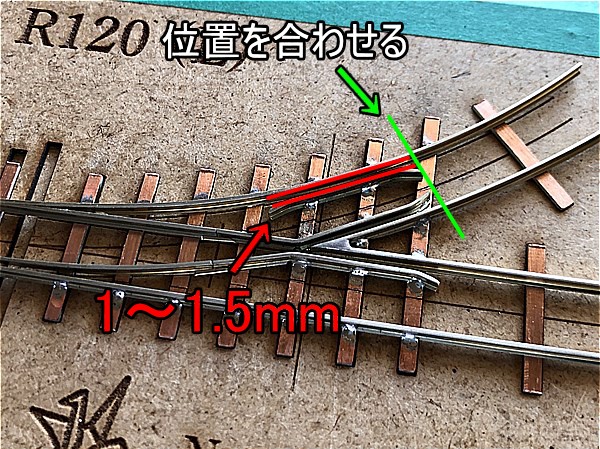

フログ周辺はレールの密集地帯です。自作ポイントレール作製の1番の"肝"の部分となります。

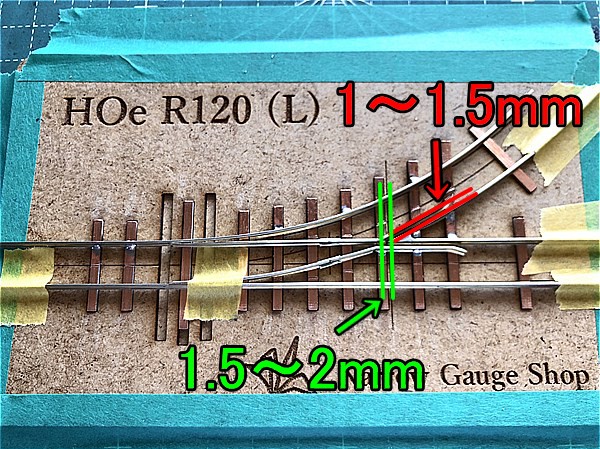

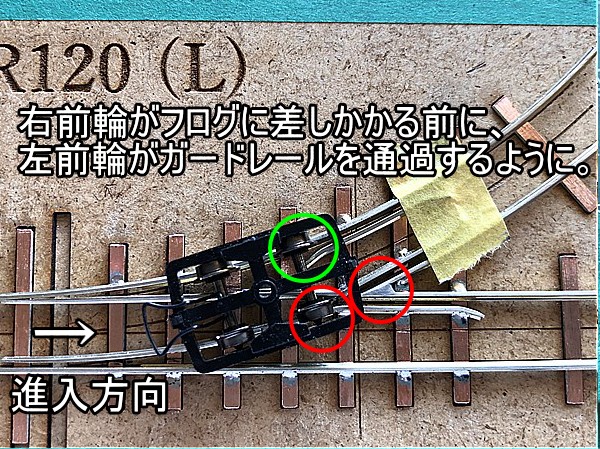

2つの重要なチェックポイント

- フランジウェイ (1~1.5mm)

- トングレール~クロッシングの"レールの通り"

かなりシビアな部分ですが、スムーズに走行できるかどうかはここで決まります。

最初のうちは何度も微調整することになるかもしれません。

ウイングレール2箇所にはんだをします。はんだをしたらもう一度、"レールの通り"を確認しましょう。

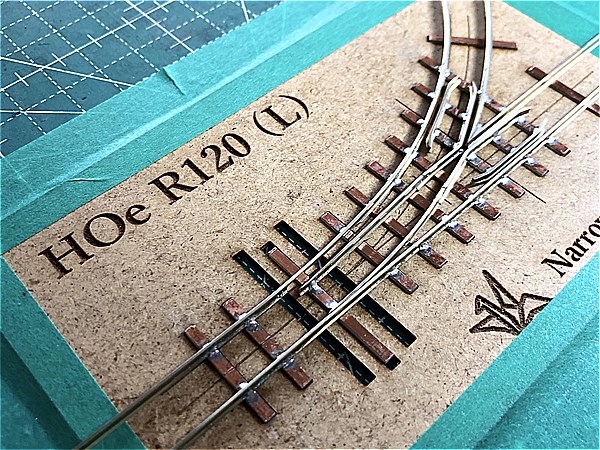

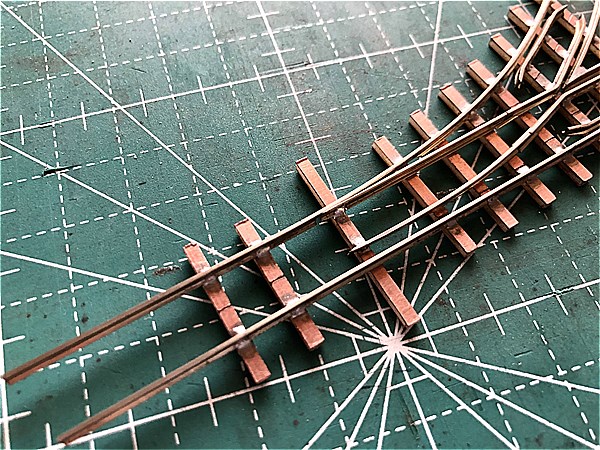

5.ストックレール&主レール(分岐線側)をはんだする

ストックレールと主レールをはんだします。

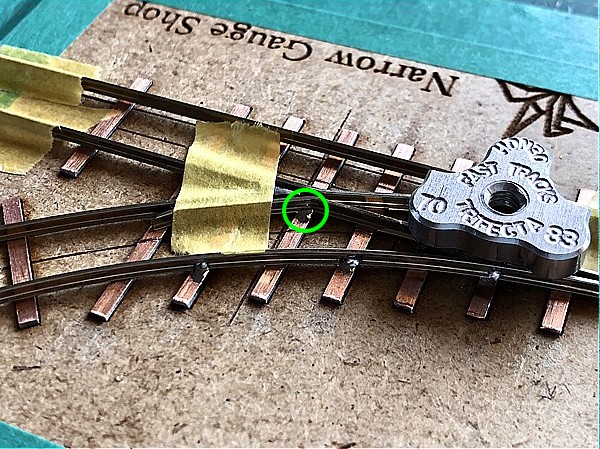

ここからはトラックゲージで軌間を確認しながらの作業となります。

まずはストックレールの2箇所をはんだします。ストックレールのヤスってある部分を、スローバーの隣の枕木の位置に合わせてください。

基本線側のストックレールと主レールを仮置きします。

先程と同様に、ストックレールのヤスってある部分を、スローバーの隣の枕木の位置に合わせてください。

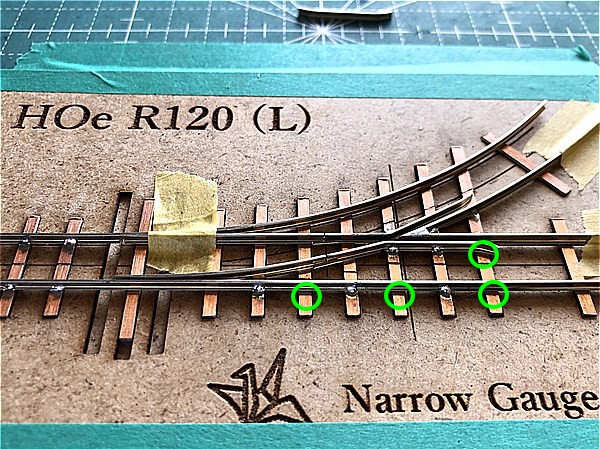

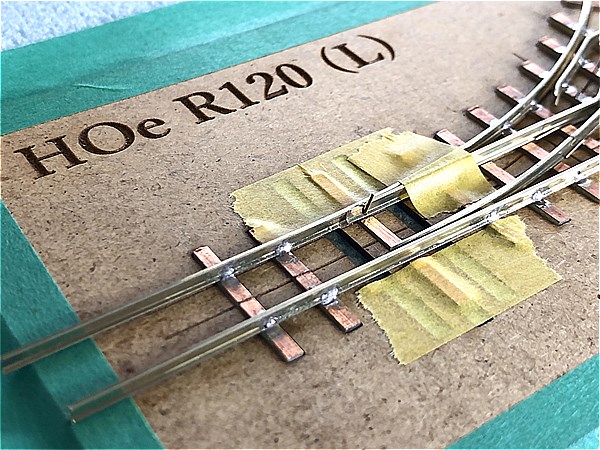

トラックゲージで軌間を確認しながら、画像の3箇所をマスキングテープで仮止めします。

トラックゲージで確認しながら、枕木1本飛ばしで3箇所はんだします。

基本線側の"レールの通り"を確認するとともに、台車を指で転がしてスムーズに走行できるか確認します。

※この時点では、基本線側に流れていってしまう場合がありますが、後ほどガードレールを設置することで解消できます。

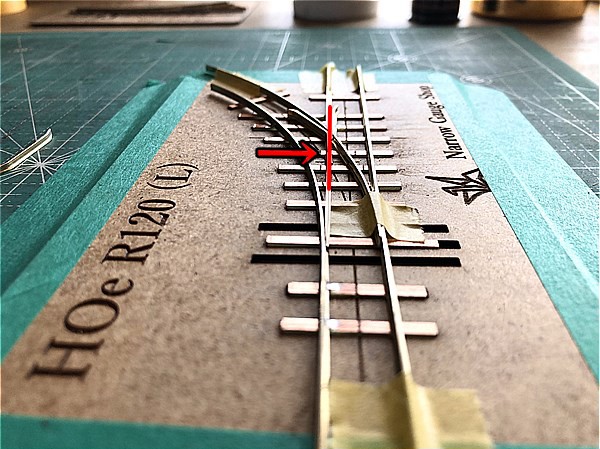

6.トングレール(先端軌条)・リードレール・ウイングレール(基本線側)をはんだする

再びフログ周辺のレール密集地帯です。

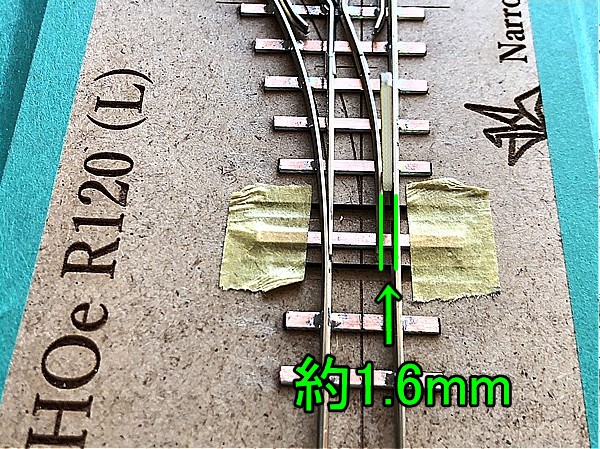

"重要なチェックポイント"は、分岐線側と同様に、「フランジウェイ」と「トングレール~クロッシングの"レール通り"」です。

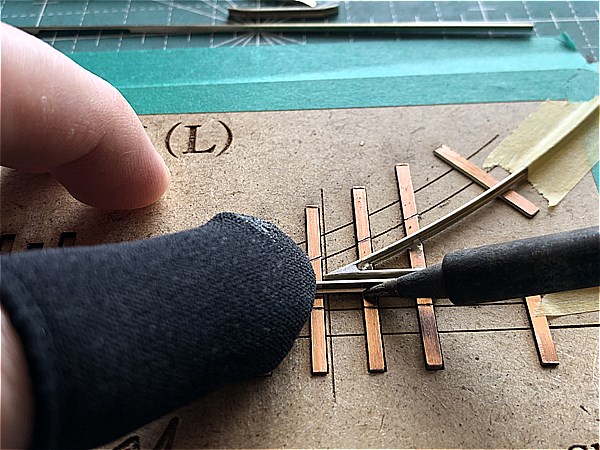

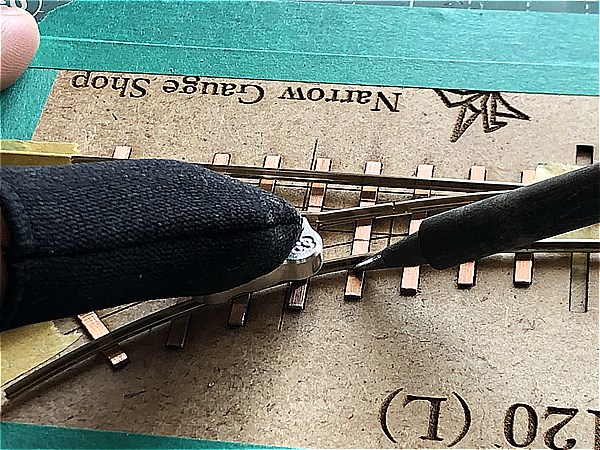

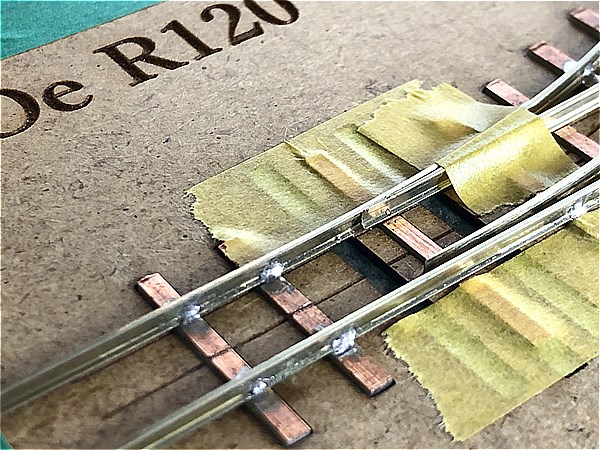

トラックゲージで軌間を確認しながら、ウイングレールをマスキングで仮止めして1箇所だけはんだします。

7.ストックレール&主レール(基本線側)をはんだする

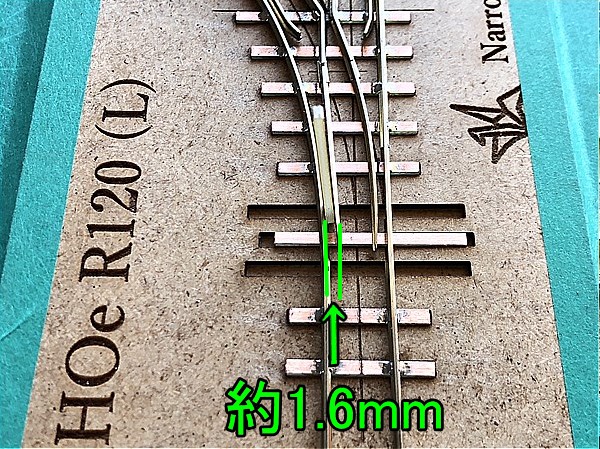

仮置き(仮止め)していた基本線側のストックレールと主レールです。途中、"レールの通り"も確認しつつ、5箇所ほどはんだします。

この時もトラックゲージで軌間を維持するのをお忘れなく。

ある程度レールが固定できたら、台車を指で転がしてスムーズに走行できるか確認します。

8.残りの箇所をはんだする

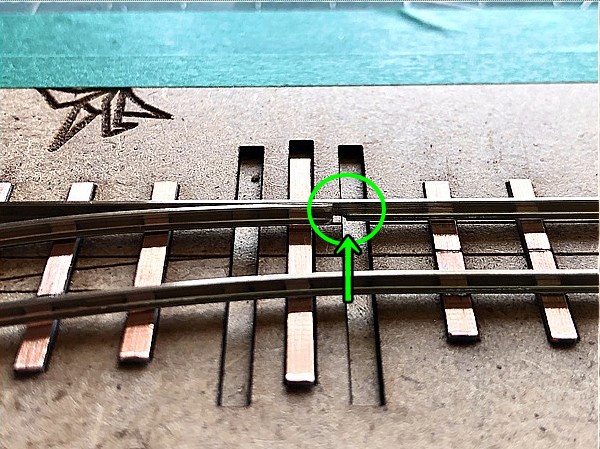

走行確認ができたら、まだはんだしていない箇所をはんだします。

忘れてはいけない作業をもう1つ!

最初にギャップを入れなかった枕木を忘れてはいけません。

それぞれストックレールの際(きわ)にギャップを入れ、はんだしてください。

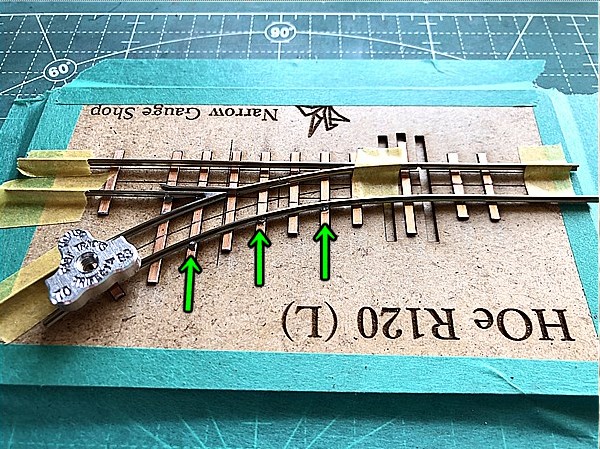

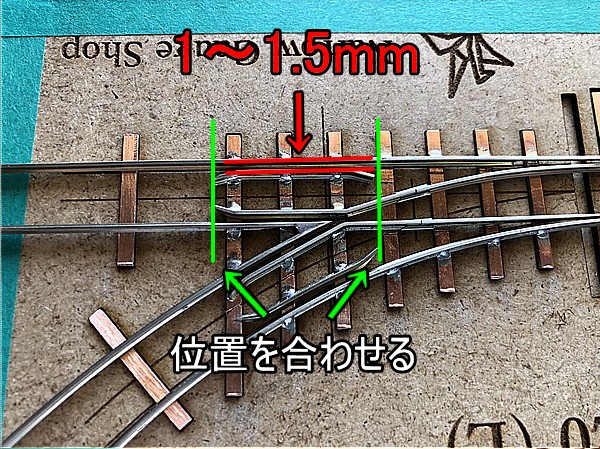

9.ガードレール(護輪軌条)をはんだする

最後のレールパーツです。

先ほど台車を転がした時にスムーズではなかった場合でも、ガードレールによって解消されることも多いです。

ガードレールは設置位置が重要!

フログよりもポイント側に設置することで、遠心力で車両が外側に流れるのを防いでくれます。

適切な位置に設置できていれば、フログに干渉したり基本線側に脱線することもなくなります。

・・・と理屈を解説しましたが、あくまでも自分でガードレールを作製する場合のお話です。

こちらのキットはすでにガードレールは作製済み。長さも決まっているので、ウイングレールと位置を合わせて、フランジウェイだけ気をつければ問題ないです。

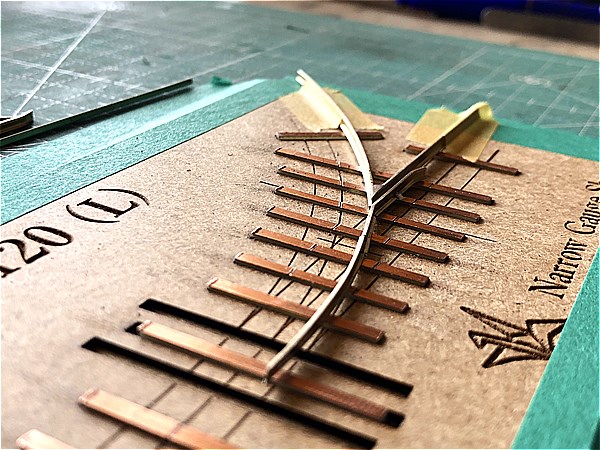

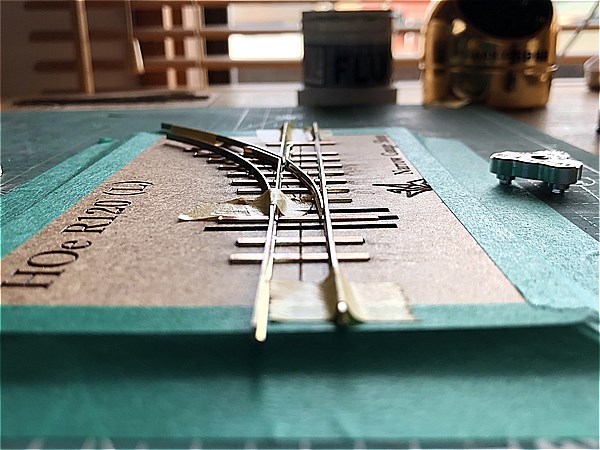

すべてのレールパーツをはんだし終えた状態です。

何回も確認はしていますが、真上から見たり、目線を落として見たり、最終確認をしましょう。

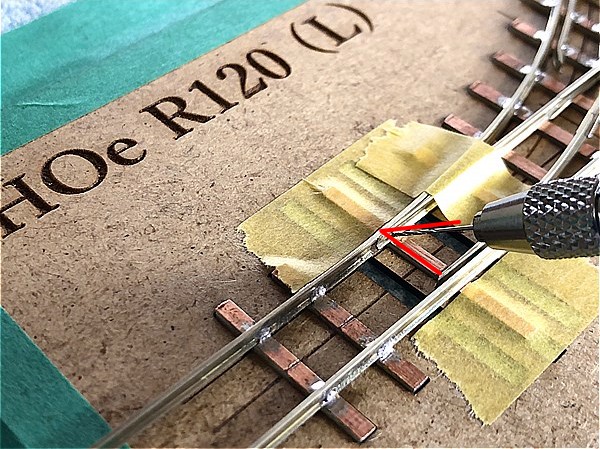

10.トングレールをはんだする

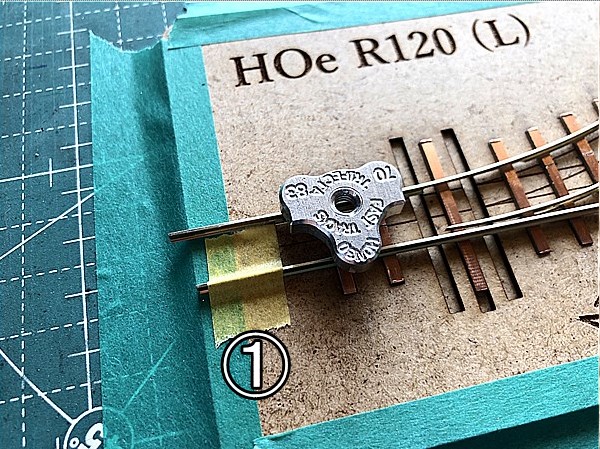

いよいよ最後の工程です。トングレールをスローバーにはんだします。

はんだをする前に、スローバーにギャップを入れます。

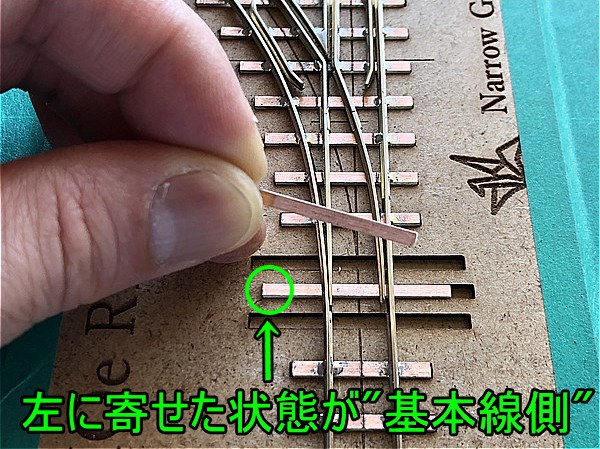

まずはポイントが"基本線側"の時のギャップから。最初の工程で切り出したPCボード枕木の切れ端があるはずなので用意してください。

- スローバーを左に寄せる

- 分岐線側のトングレールとストックレールの間にPCボード枕木の切れ端を挟む。

- 分岐線側のトングレールの外側に沿ってスミを付ける

続いて"分岐線側"の時のギャップです。

- スローバーを右に動かす (今付けたスミが見えるか見えないかギリギリのところまで)

- 基本線側のトングレールとストックレールの間にPCボード枕木の切れ端を挟む。

- 基本線側のトングレールの外側に沿ってスミを付ける

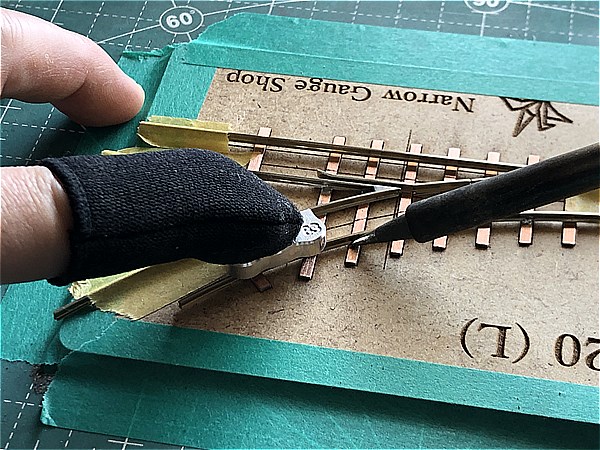

治具(台紙)から一旦はずして、ギャップを入れたら準備完了。

このままはんだをしても良いのですが、当店ではここでもうひと手間加えます。

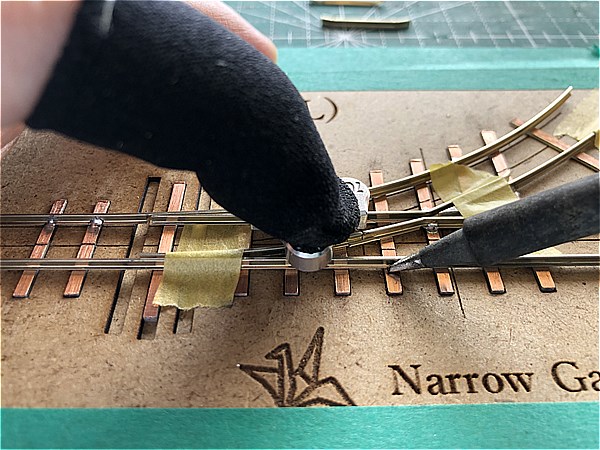

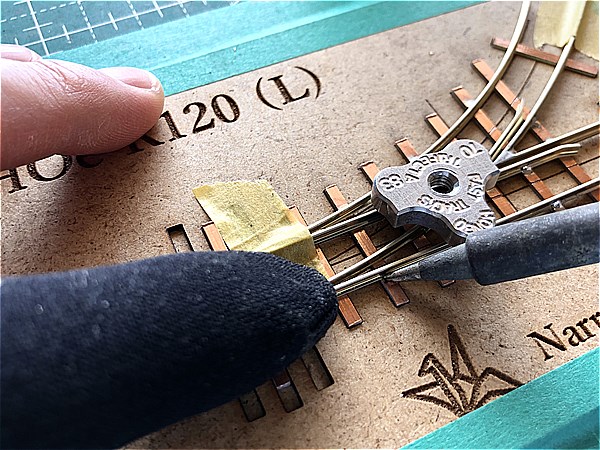

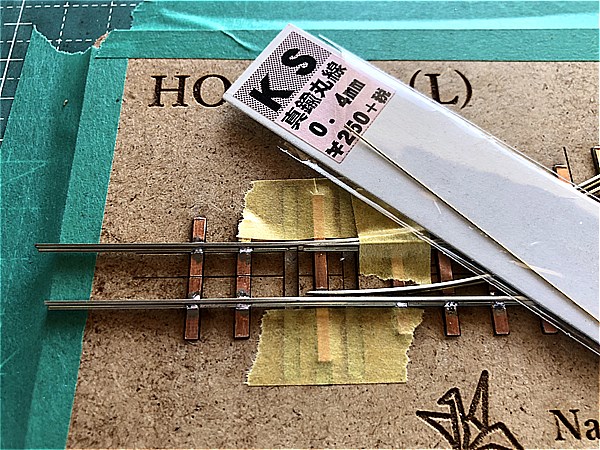

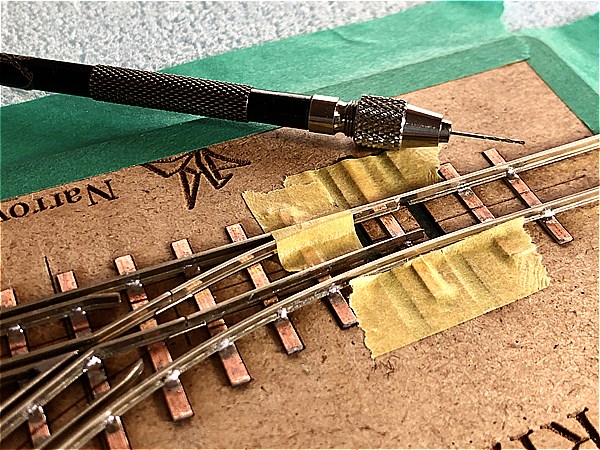

補強材(真鍮棒)を入れる

トングレールに補強材(真鍮棒)を入れます。

市販品にはない小半径ということもあり、しっかり曲げ癖を付けていますがトングレールへの負荷が大きくなります。

はんだの経年劣化は避けられませんが、少しでも強度を補うことはできないか試行錯誤した末の対策方法です。

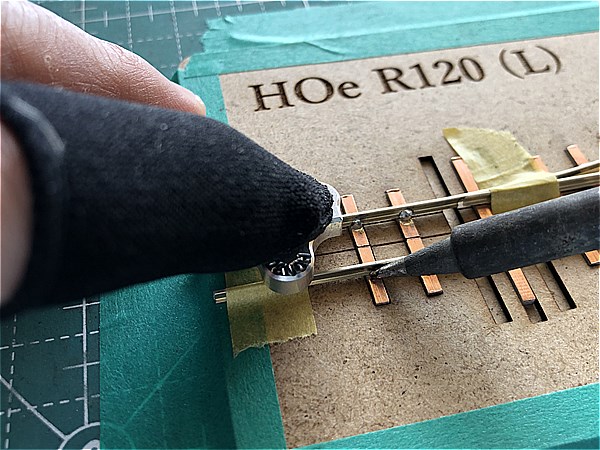

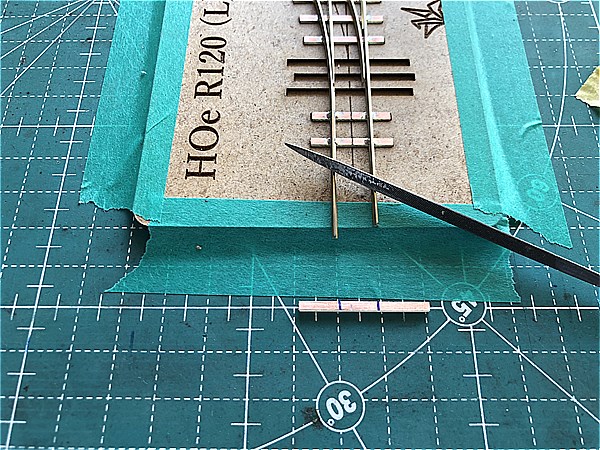

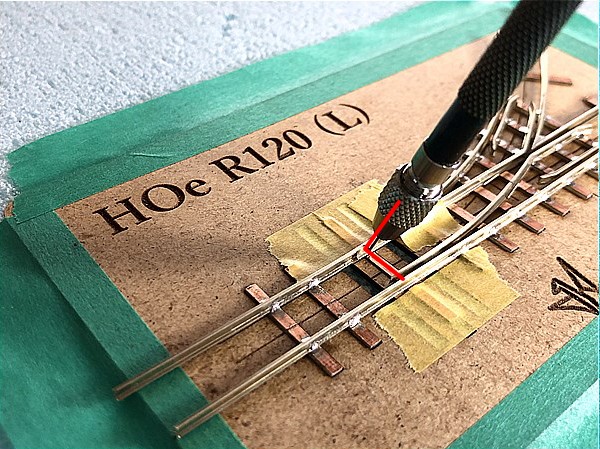

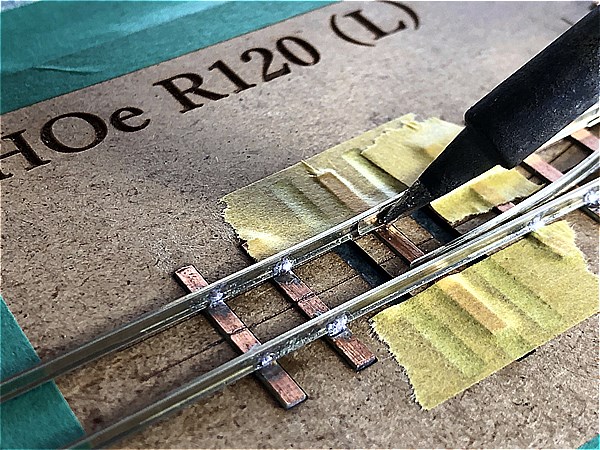

台紙(治具)の下敷きをはずして、下にスタイロフォーム(or発砲スチロール)を敷いてください。

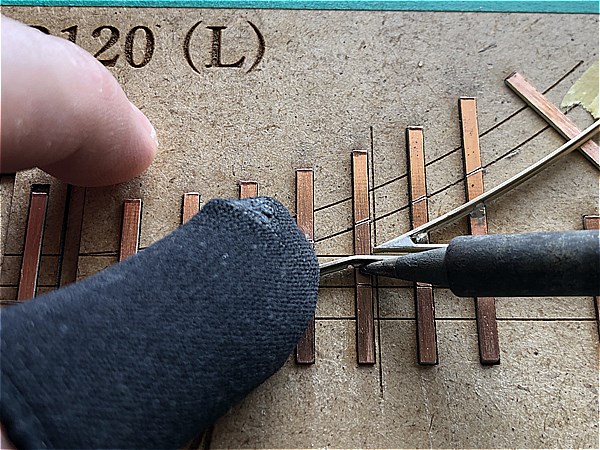

0.4~0.5mmのピンバイスでレールの内側の角に穴をあけます。この時レール底部を欠けさせないように気をつけます。

コツとしては、最初は45°くらいの角度で始めて、レールにある程度穴ができ始めたらピンバイスを立てていくイメージです。

※記事内では画像をわかりやすくするために予備はんだをしていませんが、先に予備はんだをした方がより強度が増します。

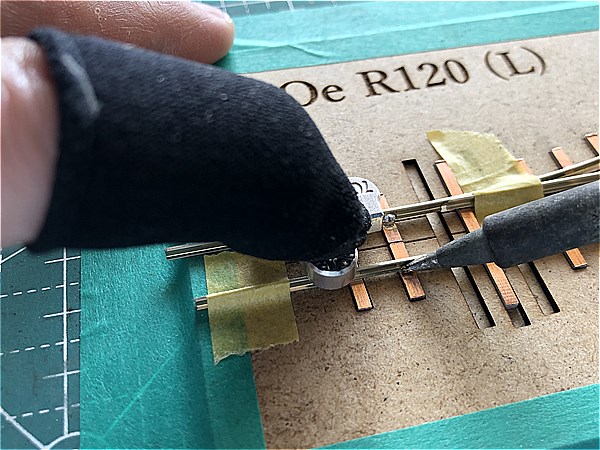

支柱として真鍮棒(0.4mm or 0.5mm)を差し込み、レールから少し出る長さまで押し込みます。(下がスタイロフォームなので容易に押し込めるはず)

あまり出し過ぎると車輪に干渉するので注意が必要です。

はんだを盛って真鍮棒を固定します。1番負荷がかかる部分なので、はんだは気持ち多めに盛ります。

ポイント切り換えに支障が出ないように、裏側に飛び出した部分をカットしてヤスリで平らに整えます。

分岐線側も同じ要領で補強します。

当店が販売しているポイントレール(単品&レイアウトに組み込まれているもの)には、すべて補強材(真鍮棒)が入っています。

しかし、正直慣れるまでは難易度の高い作業かもしれません。場合によっては、トングレールを作り直す事態にもなりかねないので自己判断でお願いします。

チャレンジしてみようという方は、真鍮棒(0.4mm)は同梱されていますのでピンバイスだけ用意してください。

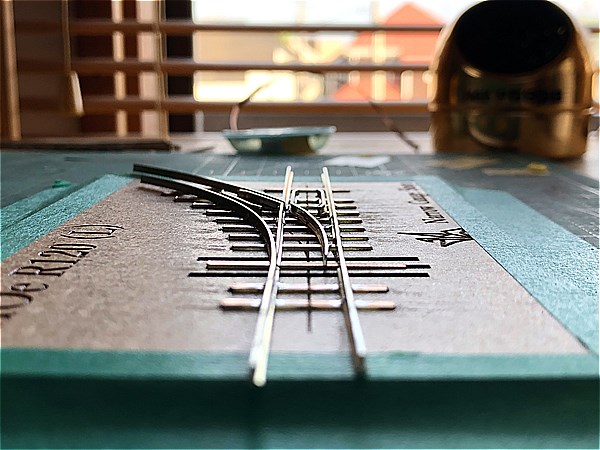

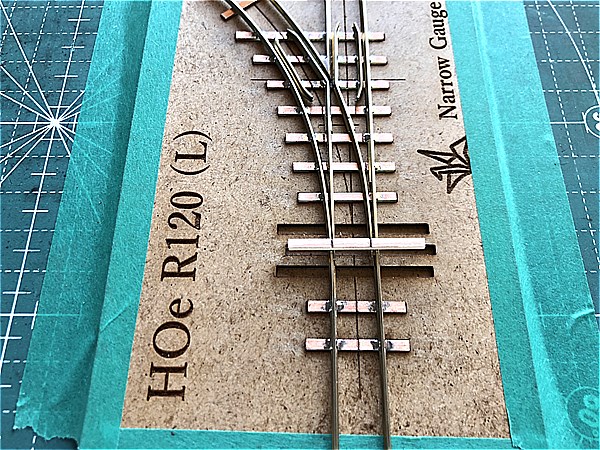

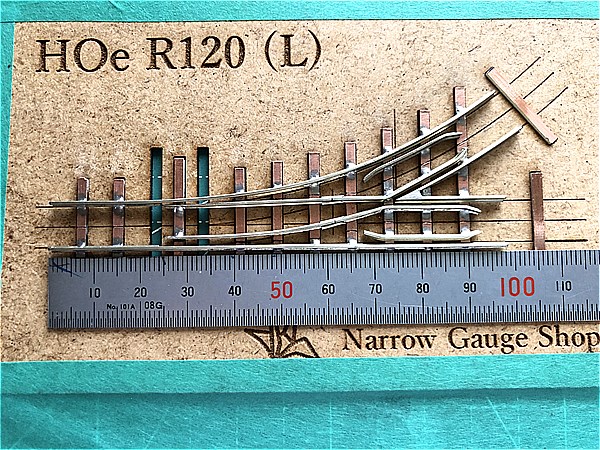

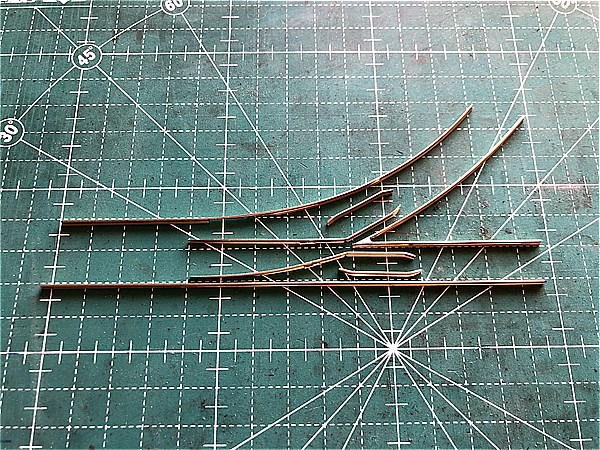

HOナロー用自作ポイントレール(R120mm)の完成

仕上げとして、ワイヤーブラシ(orキサゲ刷毛)と無水エタノールではんだとフラックスのクリーニングします。

フラックスの洗浄は、使用するはんだやフラックスによって必須ではありませんが、やっておくと安心です。

クリーニングが終わったらお好みの長さにカットして整えてください。全長約10cmの超小型ポイントレールの完成です。

レイアウトに組み込む前に、必ず動力車を使った走行確認&通電確認をおこなってください。※台車と動力車とでは、動きが異なるケースもあります。